KENYA

POLE POLE TRAVEL 4

HONGERA! 大切な場所 (Sep. 2006)

Chapter

TUTAONANA フェアビュー 大好きな場所 儀式 ゲーム・ドライブ

ハーフデイ・サファリ① ハーフデイ・サファリ② マサイ・ウェディング

HONGERA マラからの贈り物 温かな場所 風の歌 大切な場所

|

「TUTAONANA」 僕はケニアに向かうエミレーツ航空に乗っていた。7年前に初めてケニアに行ってから、ほとんど毎年のように行くようになっていた。それも、その殆どがマサイマラの滞在に充てられていた。そこは、子供の頃からの憧れの地であり、また実際、自分の思っていた以上に魅力的な場所だったからである。そして、僕はその魅力に捕らえられ、渡り鳥のように、何度もその地に向かうようになったのである。そして今回もまた、マサイマラに帰ろうとしていた。

一人旅ばかりしていた僕が、何故、このように大勢でケニアに行くことになったのかと言うと、話は丁度1年前に遡らなければならない。 1年前の同じ頃、僕はマサイマラに来ていた。そして、そこで一緒にサファリした方達と妙に気が合い(その様子はケニア旅行記3をお読みください)、日本に帰ってからも、皆で集まって食事をしたり、メールをやり取りしたりしていた。その内、翌年(今年)の春には、再び9月にケニアに行くことになっていたのだ。9月と言うのは理由があった。それは、ケニアの乾期にあたり、タンザニアのセレンゲッティからヌーなどの動物が移動してきていて、多くの動物を見られるからである。勿論、8月でも良いのだが、やはり夏休みとなると旅行代金が格段に高くなるので、経済的理由からも9月が良かったのだ。そして何よりも、皆が出会った同じ月だったからである。 メンバーはと言うと、去年はポレポレ母娘、サワサワ父娘の二組と僕の5人だったが、あいにくサワサワ組みの父親の方が暇を取れずに参加できず、それとは逆にポレポレ組みから、その父親が加わることになった。そして、さらにその娘の親友2人も参加することになり、僕を入れて、総勢7人となった訳である。ケニア旅行記3を読んでくれた方は分かると思うが、読んでいない方のために説明すると、「ポレポレ」「サワサワ」と言うのは本当の名前ではない。旅行記の中で、僕が勝手にそう付けただけである。なので、今回もそう呼ばさせて頂こうと思う。ただ1人1人をそう呼ぶのは面倒なので、ポレポレ父母はポレパパ、ポレママ、その娘はポレちゃん、サワサワ娘はサワちゃん。また、ポレちゃんの親友2人は、ヌーちゃん、ヒポちゃんと呼ばせて頂くことにする。それから、余談と言うにはあまりに失礼であるが、残念ながら一緒に行けなかったサワサワ父は、空港までわざわざ僕らを見送りに来てくれ、その気持ちがとても嬉しかったことを、感謝を込めてここに書いておきたい。

ジョモケニアッタ空港に降り、まず初めに両替をした。それから、僕らは全員ビザを取っていなかったので、イミグレーションでビザの申請を行うために、その列に並んだ。思った通り、なかなか列は進まない。向こうのビザを既に持っている側も進み具合が遅いのはいつものことである。今回は、飛行機のフライトスケジュールの変更により、ナイロビに1泊することになっているので、進みが遅くても気持ちに余裕があった。そんな時、なかなか進まないのを見かねてか、空港のオフィサーらしき人が、向こう側にも カウンターがあるから付いて来いと言ってくれた。僕らは彼の後を追うと、その先にもイミグレーションがあった。そして、そのオフィサーは僕に対して、皆のパスポートと、ビザ申請料をまとめるように言った。どうやら、僕をツアーコンダクターと思っているようだ。僕は言われるまま、それらを集めた。 彼はそれを確認すると、僕以外の者は先に行って良いと言った。一人ずつのチェックは不要だと言う訳だ。これには僕もちょっと驚いたね。一人旅では感じることの出来ない団体旅行の利便さを感じた訳である。とは言え、それは僕らが日本人だったからと言うこともあるのだろう。そうして、僕らはスムーズに入国したのである。このことに関して、後でポレちゃんが言っていたのだが、彼女は、きっと何か難癖を付けられてお金を要求されると思っていたようだった。それと言うのも、彼女は以前南米に行ったことがあり、それらの国では、別室に連れて行かれ、そのようなことが行われると聞かされていたからだった。だが僕は、それを一笑することは出来なかった。これまで現地に住む友人に聞かされた様々なことを思い出すと、確かにケニアでも、そのような事があると考えても不思議ではなかったからである。

大きな大地が拡がっているのが見える。乾燥した埃っぽい風が渡っている。車窓を眺めていると、次第に懐かしい思いが湧きあがってきた。 「帰ってきたんだね。」隣でポレちゃんが呟くように言った。 「TUTAONANA」ふと1年前に言った言葉が思い出された。

|

|

ホテル・フェアビューには、出発前に日本からメールで予約していた。以前に泊まったことがあり、気に入っていたのでそうしたのだが、それが思いもかけずに皆に好評で、選んだ僕としても嬉しかった。フェアビューはコロニアル風のクラシカルな感じのホテルで、ゆったりとした緑の庭に囲まれている。またナイロビ市内から少し離れているため、とても静かなのである。

建物は3階と4階を組み合わせたもので、サワちゃんの部屋は1階にあった。1階は庭より高くなっていて、3、4段の階段を上がると、そこには小さなテラスがあり、庭を眺められるベンチも備え付けられていた。大きな窓と入口には白いレースのカーテンが吊るされ、一歩部屋の中に入ると、そこは広々とした空間が拡がっていた。家族で泊まっても良いほどの広さで、現に中を見させてもらうと、キングサイズのベッドが2つと、奥には2段ベッドが一つあった。1人で泊まるのは勿体無いぐらいである。サワちゃんもとても気に入っているようで、それがとても嬉しかった。実際、他の部屋もそれなりに素敵だったが、やはりその部屋が一番だったと思う。

食べたい物が決まったので係りを呼び、2種類のサラダとピザ、お摘みにエビのフリッターを2皿、各自が食べたいスープとメインディッシュ、そして飲み物を注文した。勿論、祝杯のワインは欠かさなかった。南ア産の赤ワインである。その時僕は、注文を取るウェイターの表情が、まるでバターが溶けるようにみるみる変わっていくのを見逃さなかった。彼は僕らがこんなに注文するなんて思っていなかったのだろう。彼は全て聞いてから、満面の笑みで注文の品を繰り返し言って確かめた。僕はそんな彼を見て、「見損なっちゃいけないよ」と心の中で笑った。その後、彼がもう一つ炭火を持って来てくれた。先ほどまでと明らかに態度が違い、それが返って潔く思え、なんだか可笑しくなった。 ワインが持ってこられると、ウェイターは皆の前でコルクを抜き、テイスティングのため、僕のグラスに少量注いだ。僕はグラスを軽く回してから、鼻を縁に近づけた。ほんのりとベリーのような香りがする。口に含むと、ほのかな酸味が爽やかな、渋みの少ない飲みやすいものだった。彼は僕の頷くのを確認すると、順番にグラスにワインを注いでいった。しかし、4人目を注ぐと足りなくなり、同じものをもう1本追加した。 ポレパパの音頭で乾杯をする。「乾杯!」グラスの合わさる音が、少し冷たくなった空気の中に透き通るように溶けていく。テーブルの上に置かれたローソクの火が、皆の優しい笑顔をオレンジ色に浮かび上がらせていた。何故か、アフリカに帰ってきたと、しみじみ感じた。

食事の間中、話し声と笑いが絶えなかった。ポレママはこのホテルがとても気に入ったようで、「こんな素敵なホテルがナイロビにあるなんて思わなかった。」と何度も言った。ポレポレ母娘は、去年、ナイロビの一番賑やかな場所に位置するヒルトンに泊まったそうで、その違いに驚いている様子だった。ヒルトンと言うと高級ホテルをイメージするかもしれないが、ナイロビのものはただの高層ビルと言う感じで築年数も古い。またナイロビで一番賑やかな場所にあるので、周囲ではスリや引ったくり等の犯罪も多いのである。そこに比べれば、こちらの方が断然良いと思う。ママは特に緑一杯の広い庭が気に入ったようだった。それは他の皆も同様のようで、このホテルを選んだ僕としては嬉しく感じた。 楽しい時間と言うものは、あっと言う間に過ぎるもので、気が付けば、すでに午後9時を回っていた。明日の朝は早いので、そろそろ部屋に戻ろうと言うことになった。すると、ポレパパが、今夜の食事代は全て持ってくれると言う。かなり沢山食べたので気が引けたのだが、ポレちゃんが皆にそうするように言ったこともあり、素直にご馳走になることにした。それはパパからの皆への気持ちでもあったからである。こうやって、皆が集ったことを、本当に嬉しく、そして幸せなことに感じてくれていた。そして、皆も同じ気持ちでいたことは間違いなかった。 肌寒いナイロビの夜ではあったが、心はとても温かだった。

|

|

朝、目を覚ますと、まだ朝食には時間があったので、早朝の散歩をすることにした。レセプションの前を通り、エントランスの前に広がる庭に出てみると、朝の空気は冷たくしっとりと湿気を含んでいて、とても気持ち良かった。芝生は夜露に濡れて、より一層緑色に輝いている。その芝生の中に進んで行くと、向こうで、見たことのある後姿を2つ見つけた。「おはようございます。」と声を掛けると、2人は振り返り、ちょっと恥ずかしそうな顔を一瞬見せて、朝の挨拶を返してくれた。ポレポレ夫妻だった。緑の庭の中で、2人で写真を撮っていたのだ。少し声を交わしてから、僕は2人から離れ、庭の奥へと歩いた。何となく2人の邪魔をしてはいけないと思ったからだ。仲良く2人の時間を過ごしているのに、そこに割って入るなんて野暮な真似はしたくなかったのである。 庭に植えられている木々には、ところどころ、幹にその植物の名前を書いたプレートが掛けられていて、それを読みながら庭を眺めていた。すると後ろから僕を呼ぶ声がする。ポレママだった。僕の写真も撮ってくれるのだと言う。僕なんて気にしてくれなくても良いのにと思ったが、わざわざ言ってくれた好意を無碍にすることは、なおさら出来なかったので、照れ臭かったが撮ってもらうことにした。自分だけ撮られると言うのもなんなので、2人一緒の写真を撮ってあげた。

午前8時30分。ホテルを出て、ウィルソン空港に向かった。手配してあった送迎の車が、約束の時間に遅れることなく来ていたので、僕は少し驚いていた。それと言うのも、僕の経験上、ケニアでは遅れることはあっても、早めに来ているなんて、本当に稀なことなのである。とは言え、それは確かなロッジのサービスだからなのだろう。タクシーの運転手と口約束するのとは大違いである。車は一旦ナイロビ市内に向かった。去年見た同じ道路工事がまだ続いている。1年前に見た時との違いが定かでないほど進み具合が遅い。このペースで行くと、一体何時になったら完成するのか想像も付かないほどである。それもそのはずで、ほとんど重機を使っている様子が見られない。人が手作業で、石を敷き詰めているのだ。その人の数だってそう多くないのである。気の遠くなるような作業に思えてならなかった。しかし、これがケニアの時間なのかもしれない。そんな気がする。 ウィルソン空港に着き、まずは入口にある荷物預かり所でスーツケースを預けた。その際、秤に荷物を乗せて重さを調べられる。一応、20㎏までの重量制限があるようだ。ドライバーは荷物を預け終わるまで手伝ってくれたので、僕はその間にチェックインカウンターに行って、手続きを済ませた。ドライバーに礼を言って別れ、僕らは待合室に入った。ウィルソン空港は主に主要都市やリゾートを結ぶ国内線の小さな飛行場である。そこで離発着する飛行機はどれもプロペラエンジンの小さなもので、大きくても30人ぐらい乗れるもののようだった。僕らが乗るのは、午前10時発のマサイマラ行きの飛行機である。飛行機を待つ間、次第に気持ちの高まるのを感じていた。

飛行場はサバンナの真っ只中に、草を刈って土を均しただけの滑走路の他には特に何も無い。タラップを降り、マサイマラの大地に足を着く。硬い土の感触が靴底から感じられ、懐かしの台地に帰ってきたと言う実感がどっと襲ってきた。振り返ると、そこにポレちゃんがいた。 ロッジのスタッフは僕の友人で、初めてマサイマラに来た時以来、親交がある。一見華奢な感じがするのだが、芯のしっかりしたとても素敵な女性である。彼女もマサイマラが大好きで、ここで働いて既に7年が経とうとしていた。その彼女に手を振って挨拶し、近付いてから「またお世話になります。」と言った。「こちらこそ。」と、彼女は変わらぬ明るい笑顔を見せた。 ロッジのムパタサファリクラブまでは飛行場から車で30分ほど掛かる。しかし、その間であっても動物が見られたりするので、サワちゃんはさっそく一眼レフを取り出して車に乗り込んだ。そのやる気満々な姿に触発され、皆もカメラを取り出した。何時素晴らしいシーンに出会えるかもしれないのだ。それは送迎の間であっても起こりえるのである。僕らは期待を胸に四輪駆動車に乗り込んだ。

ライオンはタテガミのあるオスだった。目の横と鼻の辺りが黒ずんでいて、傷を負っているようだった。オス同士の争いに敗れたのだろうか、なんとなく精彩を欠き、疲れきっているように感じた。それだからか、僕はカメラを向けはしたものの、2枚撮っただけで、それ以後シャッターを押すことはなかった。その姿を撮るには忍びないと感じていたのかもしれない。とは言え、最初からライオンに出会えるとは、ラッキーであることには間違いなかった。この旅もまた、素敵なものになりそうな気がした。 懐かしい風景を眺めながら車はロッジへの道を進む。向こうに、キリンが数頭いるのが見える、その先にはバッファローが2頭、黒く小さく見えた。さんさんと降り注ぐ明るい太陽光と、ゆるやかに流れる風が僕らを包んでいる。「大好きな場所に帰ってきた。」その思いが、溢れそうなくらいに僕を満たす。今回もマサイマラは両手を拡げて僕を迎えてくれている。マサイマラの女神が、再び微笑んでくれているような、そんな気がしていた。

|

|

丘の上にあるムパタサファリクラブに到着すると、スタッフがいつものようにウェルカム・ドリンクのオレンジジュースをサービスしてくれた。それから、エントランスを右に入ったところにあるオープンスペースの書斎で、施設のサービスやこれからの事などの説明を受けた。勿論、説明してくれたのは友人である。いつも思うのだが、彼女はしっかりしている上に、気配りも忘れず、本当に感心してしまう。しかし、意外に茶目っ気があり、そこがまた可愛い。僕はそんな彼女と、初めて出会った時から気が合うような、同じ物を心の中に持っているような、そんな感じがしていた。 鍵を受け取り、バンダに向かった。このロッジでは宿泊施設は全て個々に建てられたコテージになっているのだが、そのコテージをロッジではバンダと呼んでいるのである。バンダとはもともと数人が泊まれる小屋のことであるが、通常はただ寝泊りするだけの安宿と言う感じのものである。勿論、ロッジのものはそんな訳はなく、清潔なベッドにトイレ、シャワー等々、快適に過ごせるようになっている。しかも、バンダとバンダの間隔が十分に取られ、木が多く植えられているので、プライバシーも十分守られているのだ。

「ねえ、儀式、やるんでしょ?」 ポレちゃんが興味あり気に、そして悪戯っぽさを瞳に浮かべながらそう言った。 「ん、まあね・・・。」 僕はちょっと恥ずかしい気持ちを抑えながら、言葉にならない返事をした。 「ねえ、やるんでしょ?」彼女は口元に微笑を浮かべながら、さらに問いかけてくる。そして、僕の曖昧な態度を見て、促すように言った。「やろうよ。」 「う、うん・・・。そうだね。」僕はちょっと戸惑いながらも頷いた。 儀式と言うのは、僕が初めてマサイマラに来た時に行ったことで、それ以後、来る度にしていることだった。それは、特に現地の習慣などではなく、あくまで僕個人から発せられたものである。マラに対する畏敬や感謝の気持ちから自然と出た行為だった。ポレちゃんは、そのことを僕の書いた旅行記で知って、そう言ったのである。しかし、これまで密かに独りでやってきたことであり、それを2人でするのは、恥ずかしい気がしていた。 僕はいつものようにスーツケースからウィスキーの瓶を取り出した。コルクの付いた栓を抜くと、「ポン」と僅かに音を発し、ほのかに甘いバーボンの香りがした。部屋に置いてあるグラスを取って、それに注ぐ。マサイマラの空気が、トゥクトゥク・・・ と、小さく瓶を震わせて中に入り込んでいった。1/3ほど注いで瓶を置き、グラスを持ってポレちゃんと一緒にバンダのテラスに出た。 「ここでするの?」ポレちゃんが嬉しそうに言う。 「ううん、下に降りてからだよ。マサイマラの大地の上でしたいからね。」 僕はそう言うと、テラスから一段降りて、草の茂る地面に足を着けた。ポレちゃんもそれに続いた。僕はさらに前に進む。儀式を行う適当な場所を探していたのだ。足の裏に大地が感じられ、気持ちは次第に高揚する。しかし、それは沸き立つものではなく、静かに高まってくるものだった。5、6歩ほど進んで歩みを止めた。3メートルほど先は崖で、その向こうには、マサイマラが両手を拡げていた。太陽光が明るく全てを包んでいる。柔らかな風が緑の草を揺らし、頬を撫でていった。 「この場所にしよう。」僕はそう言った。とは言え、なんの変哲も無い場所である。場所を探す行為そのものが、儀式を行うための心の準備だった。 ポレちゃんが僕の隣に寄り添うように並ぶ。 僕はそれを確かめてから、遠く拡がる真っ青な空を見詰めた。しかし、少々恥ずかしい気がしていた。これまで独りでやっていたので、マサイマラに対する思いなどを心の中で呟いていたのだが、ポレちゃんがいるとなると、やはり口に出して言わなければならないと思ったからだ。横目でちらりと彼女を見ると、薄っすらと口元に微笑みを浮かべ、静かに正面を見詰めている。何かを待っているような感じである。そして、その何かは僕の言葉であるのは間違いなかった。僕はその表情を見て、しっかりと儀式をやらなければと思った。それは彼女に対してそう思っただけではない。何故ならこの儀式は、マサイマラへの僕らの気持ちを表すものであるからだった。 透き通った空を見詰める。サバンナの風が丘の斜面を伸びやかに上がって、僕らを包むのを感じた。

するとポレちゃんが繰り返すように言った。「ありがとうございます。」 「これからも、どうぞ見守っていてください。」 ポレちゃんも繰り返し言い、それが終わると一緒に一礼した。 それから、僕はグラスに指を入れてウィスキーに絡ませ、それを引き抜き、空中で指を弾いて液体を大地に散らせた。それを三度行う。そして、琥珀色の酒を一口含んだ。 それを見て、彼女もやると言った。ウィスキーがストレートだったこともあり、お酒の苦手なポレちゃんは飲まない方が良いと言ったのだが、どうしてもやりたいと言う。それで、ちょっと舐めるだけだよとグラスを渡した。 ポレちゃんは僕と同じように指を弾いて、酒を大地に捧げた。そして、口をグラスの縁に当て、ほんのちょっぴり口に入れた。そのとたん、「うぇ!」と小さく声を上げ、眉間に皺を寄せて、舌をぺろりと出した。 僕は笑いながら、グラスを受け取った。「だから言ったじゃん。」 「儀式をやりたかったんだから、良いの。」ポレちゃんは笑ってそう言った。 太陽が溢れんばかりの光を注いでいる。緑の木や草、広がる空と大地、全てが輝いていた。渡る風が優しく歌っている。マサイマラが笑って僕らを迎えてくれていた。 |

|

午後3時。ゲーム・ドライブに行くためにレセプション前に集合した。僕らは、7人全員が車1台に乗ることになった。車は日本ではもう売っていないタイプのランドクルーザーで、ドライバー席と助手席以外に、ゲスト用の座席が、前から2・2・3席の計7席ある。車に乗るのに際し、僕は助手席に座っても良いと言われ、少し嬉しくなった。それと言うのも、大概ゲストは助手席に座ることがなく、ほんの少しであるが、サファリ・ガイドにでもなったような気分がしたからである。それにより、皆が窓側に座れることになったので、それも良かった。やはり、動物を見るには窓側が良いに越したことはないからである。 ドライバーはオローチさんと言う新人だった。そうとは言え、ムパタに入って、まだ1年に満たないと言うだけで、運転にしてもガイドとしても、腕の良いベテランだと友人から聞いていた。ただ、これまでであれば、ドライバーは必ずウィリアムさんだったので、少し淋しい気がした。少しと言ったのは、以前に、彼が辞めたのを聞いていたからである。今は独立して、ナイロビを基点にサファリ・ドライバーとして活躍していると言うことだった。彼とは、初めてムパタに来た時から、毎回一緒にサファリをしていたので、その話を聞いた時にはひどく残念だったが、それでもすぐに、彼自身が考え選んだことなのだと思うと、逆にそれを祝福したい気持ちになった。ただ、実際にここに来て、もうサファリを一緒に出来ないと思うと、やはり淋しくなった。彼は僕のサファリ・ガイドの師であり、大切な友でもあったからである。

オロロロの丘を下る間にも、インパラやシマウマの姿が見られ、ヒポ&ヌーの二人は、「すごい!すごい!」と連発する。その素直なリアクションが何故か新鮮に見える。むしろ経験組の落着き払った態度に少しの不満を覚えるのは、人間ウォッチングをする側の我侭なのだろう。 「あなた達、こんなので驚いていちゃダメよ。もっと凄いんだから。」ポレママが二人の様子を見て笑った。確かにそうである。サファリはまだ始まったばかりなのだ。そして、その言葉は不確実性を纏いながらも、確信に近いものであると感じていた。 坂を下り、小さなクリークを渡ったその先に、ゾウの親子がいた。1頭の母ゾウと2頭の子供で、内1頭は、生まれて1年ぐらいの小象だった。車を近付ける。母ゾウはこちらを気にしてはいるが、木の葉やその下草を食べ続けている。その様子に子ゾウも安心しているのか、同じように食べ続けていた。車を止めてじっくりと観察してみると、大きい方の子ゾウの頬には切られたような傷が黒く残っていた。そのゾウが好奇心を見せてか、長い鼻を持ち上げて鼻腔をこちらに向けた。匂いを嗅ごうとしているのだ。ゾウの嗅覚はとても鋭く、匂いもまた状況判断のための情報源となっているのである。それはゾウが高度の知能を持っていることに他ならない。何故なら、匂いの記憶が無ければ判断など出来ないし、またそうやって能動的に情報を得ようなんてしないだろうからである。母ゾウが特にそうしないのは、経験的にサファリカーは危害を加えないことを知っているからである。とは言っても、それはセイフティーゾーンを越えていないからである。そして、その距離を知っているからこそ、ドライバーは近付いていけるのである。それは動物と人間の間のルールであり、それを守ることが人間のマナーである。僕らは、彼らの領域に土足でずかずか入っていく権利なんて持っちゃいないのだ。僕らはあくまでストレンジャーなのである。そして、そうしていればきっと、思いがけず、彼らがふいに警戒を解き、美しい野生を見せてくれたりするのだ。 ゾウを見ていると、向こうからヌーの群れがやってきていた。こちらからは見上げるような角度になり、丘の上の何頭ものヌーのシルエットが、空の青さの中で移動していた。 車を移動させ、エアストゥリップに向かう道を進む。先ほどのヌーの群れを横切り、しばらく行くと、今度はキリンの群れに出合った。そこは雨季の間には川になると思われる溝で、その付近に生えている木の葉を、長い首を伸ばして食べていた。向こう側の斜面の上には、体色の白っぽい子供のキリンもいて、中の良い家族と言う雰囲気だった。 オローチさんが、キリンを見ながら言った。「あそこにいるのはオスだよ。オスは角の上が平たく、メスは丸いんだ。」 そう言われて良く見てみると、確かに違う。鋏でチョキンと切られたように、角の上が平たくなっているのである。そして他のキリンの角は皆、丸みを帯びていた。

「背中に乗っている鳥は何?」との問いに、「オックスペッカーだよ。」と答えた。その鳥は体に付いた虫などを食べてくれるので、バッファローたちは振り払うことなどせず、むしろ気持ち良さそうに、体を任せていた。 ふと、その向こうにイボイノシシの家族がいた。車を近付けると、親らしき1頭がこちらの様子を伺い、さらに近付くと、尻尾を立てて走り出した。すると、瞬時に他の子供たちも尻尾を上げて走り出し、親の後を追っていった。何故、尻尾を上げて走るようになったのかは分からないが、そのユーモラスな走り方に、多くの人が(特に女性が)可愛いと感じるらしい。それは、我が女性陣においてもそうだった。特にディズニーのミュージカル、「ライオンキング」の大好きなポレちゃんは彼らを見て、「プンバ!」と言って喜んでいた。それだけならまだ良いのだが、あろうことか、この僕がイボイノシシに似ていると言うのだ。「それはないだろう。」と僕は憤慨したね。チーターやヒョウのように美しくはないが、せめてライオン、或いはクロサイって言って貰いたいね。それなのに、皆はその言葉に同意するかのように、笑い出す始末だ。なんだか、僕のイメージが、ボロボロと音を立てて崩れていくような気がしたね。 そんな僕の気持ちを察してかどうかしらないが、いつのまにか空には青銅色の雲が拡がり、遠く向こうでは雨が降っている気配だった。それと言うのも、空と大地の間に、薄らと靄のようなものが掛かっていたからである。しかし、雨は長くは降らなかったようで、次第に晴れてきた。すると、どうだろう。少し傾いた太陽の光を受け、サバンナに虹が浮かび上がったのだ。地上から斜めに伸び上がり、頂点に差し掛かるぐらいのところでフェードアウトしていた。完璧な弧ではなかったが、はっきりと7色が分かる美しい虹だった。 その後、エランドの群れを見てから、ようやく車はオロロロゲートを抜け、保護区に入った。土が剥きだしのメインストリートを進む。両側には平原が広がり、木が疎らに見える。その木は幹がすっと伸び、上部に枝と葉を広げたもので、それがサバンナ独特の景観を醸しだしていた。空はまた雲に覆われてしまっていたが、雨は降りそうではなかった。 車は道路を外れ、ブッシュの中へと入っていった。そうとは言え、ブッシュにも轍の跡があって、それ伝いに進む。車の速度や、オローチさんの真剣な表情に、何かを探しているのが伝わってくる。しかし、見えるのは草叢ばかりで、動物の姿はなかなか見つからない。場所の雰囲気から何か肉食の動物、たぶんライオンを探しているのではないかと感じていた。 「ハゲワシ。」オローチさんが言った。言われる方向を見ると、木の上に羽毛の無い灰色の首をした大きな鳥がいた。 さらに進んで行くと、大きく羽を拡げたマダラハゲワシが悠然と頭上を越して行き、その先の木の上にふわりと降りた。その木には先客のミミヒダハゲワシがいて、迷惑そうに距離を取って離れた。しかし、争うことはなかった。車を進めるほどに、木の上に必ずハゲワシの姿を見て取れた。集団で留まっている木もあり、否が応でも期待感が増してくる。ハゲワシがいることは、たぶん食べ物である動物の肉があると言うことであり、きっとライオンが動物を倒したのでは、と連想されるからである。運が良ければ、食事シーンが見られるかもしれないのだ。そしてさらに、それを確信させるようにオローチさんが言った。「此処はライオンのテリトリーだ。」 僕ら8人の目は、枯れ草に覆われたカーキー色の草原を、あちらこちらに視線を這わせ、まだ見ぬライオンを探した。しかし、なかなか見つけられない。それは、草原の色とライオンの体色が似ているため、見つけられないのかもしれないし、いないのかもしれない。特に草が長い場合には、伏せてしまうと全く分からなくなってしまうので定かでないが、ドライバーの目と経験は、僕らよりも遥かに優れているので、彼が見つけられなければ、運が無かったと思うしかないのだ。これまで何人かのドライバーの車に乗ったが、皆ゲストのために懸命に動物を探してくれた。勿論オローチさんもそうである。そして、この広い大地で探し当てることの方が凄いことなのだと思う。 やはりライオンの姿は見つけられなかった。しかし、その代わりに、ヌーの死骸に群がるハゲワシとハゲコウを見つけた。それは思った通り、ライオンが倒したものに違いなかった。ハゲワシたちは、食物を得ようと争い合っていた。一羽が追い払おうとしている傍から、その隙に肉を啄ばもうとする者もいて、その様子は滑稽にも見えた。

群れから離れ、先に進む。 「凄かったね。」とヒポ&ヌーちゃんが感嘆して言った。 するとポレママが言った。「それがだんだんヌーがいても気にしなくなるのよね。あっ、ヌーか・・・って感じで。いっぱい見られるから、どうでも良くなるの。」 その言葉は、ある意味、本当にそうなのだ。この時期にはヌーがマサイマラに集まってきているので、容易く見られるからである。実際この僕も、初めて来た時はそうだったのだ。そして、日本に帰ってから写真を現像してみると、ヌーの姿が殆ど写っていなかったのには驚いたね。つまり、それが当たり前で、写真の対象として意識していなかったと言う訳なのである。言い換えれば、それだけもの凄い数のヌーがいると言うことである。しかし、それはこの季節のことであり、他の季節ではそうはいかない。オローチさんは、この季節には、300万頭がセレンゲッティから移動してくると教えてくれた。 「でも、私はヌーが好きだな。」ヌーちゃんが言った。 「ヌーが好きって言う人は、なかなかいないわよね。」とママが笑って言った。 「だって、群れでいると凄いじゃない。」 「確かに1頭1頭を見ると地味だけど、群れでいると凄いわね。」 その言葉に、皆も納得した。 「ヌーが好きだなんて、渋いね。」と僕は笑った。しかしそれは馬鹿にしているのではなく、そう言ってくれたのが嬉しかったからである。あまり目立たないその動物の素晴らしさに気付いたことに、僕は何故かえらく感激していた。 そんな話の成り行きで、今度はヒポちゃんの好きな動物は何かと言うことになった。 「私は、カバかな。」とヒポちゃんは、ちょっと恥かしげに笑った。 それを聞いてポレちゃんは、これから2人を「ヒポ」「ヌー」と呼ぼうと言った。ヒポとは英語のカバの通称である。 親友とは言え、それはちょっと酷いのではないかと思ったが、2人とも反論もせず、まんざらでもなさそうである。確かに好きな動物とは言え、カバとヌーだよ。イボイノシシと呼ばれた僕は、とても受け入れ難いと感じたが、彼女たちは違ったのだ。不思議である。そして、そう言ったポレちゃんは悪気も無さそうに、乾いた笑い声を上げていた。僕はその様子を見て、心の中で思ったね。「この3人、オカシイ。」 そんなことで、その2人を、この旅行記でもヒポちゃん、ヌーちゃんと呼ぶことにしたのだ。敢えて言っておくが、似ていると言う意味では決してない。2人とも、素敵なお嬢さんである。

ここマサイマラでは、ライオンは比較的見ることが出来る。とは言え、それは経験豊富なドライバー(ガイド)がいるからである。もしもそれが、何も知らない素人の集まりであるなら、見ることは難しいであろう。こうやって色々な動物を見ることが出来るのも、経験豊かなドライバーのお陰なのである。 僕らが見ている間、ライオンは起きることはなかった。 車はそこを離れ帰路についた。保護区内でサファリの出来る時間は決まっていて、その時間が迫ってきていたのだ。辺りはまだ明るいが、ほのかに夕方の気配を呈している。先ほどのヌーの群れが静かに佇んでいる横を通り過ぎ、オロロロ・ゲートに向かった。ポレパパとヒポちゃん、ヌーちゃんにとって、初めてのサファリはどうだったのかと聞きたい気がしたが、そのサバンナを見つめる優しい眼差しを見て、野暮なことは聞かないでおこうと思った。 サバンナがゆっくりと暮れていた。

|

|

翌朝。バンダを出ると、空気は冷たく透き通り、天空には無数のダイヤモンドの欠片が散らばっていた。辺りは静寂に包まれ、精霊の囁きさえ聞こえてくるのではないかと思われるほどだった。まだ透明で深淵な夜が横たわっていて、ほんの少しではあるが、東の低い峰に接する辺りが、ほんのりと群青色に変わってきているのが、朝の訪れを感じさせていた。所々照らされた、ロッジの石畳の道をゆっくり歩き、クラブハウスに向かった。ゲームドライブをするためだった。 レセプションには既に多くの人が集まっていた。傍にある図書スペースには、温かいコーヒーや紅茶が用意されていて、それを飲みながら出発を待つ人たちがいた。その中に皆の姿を見つけ、コーヒーを持って加わった。皆、良く眠れたようで、どの顔も明るい笑顔だった。此処が初めてのヒポ&ヌーの両名は、昨夜、部屋に戻ってびっくりしたと言う。話を聞いてみると、ヒポちゃんがベッドに入ると、中が温かなので驚いて飛び出したらしい。何か動物が入り込んでいると勘違いしたそうなのだ。鍵を閉め忘れると、バブーンが部屋の中に入りこむなんて話をしたせいかもしれない。また、ディナーの時に、それとなく「部屋に帰ったら何かあるかも?」なんて、ちょっと含みを持たせて言ったこともあったのだろう。来たことのある者たちは、それを知ってはいたが、 態と教えないでいたのだ。それは、ベッドの中にあった湯たんぽだったのである。夜は冷え込むので、ゲストがディナーを楽しんでいる間に、係りがベッドメイキングをしていて、その時に、そっと温かな湯たんぽをベッドに忍ばすのである。思いがけず、予想していなかった反応に、なんだか楽しくなった。

彼女は動物が好きで、勿論、カメラでその姿を撮ることも好きだ。助手席なら、フロントガラス越しで、前方の視界が開け動物を探し易い。しかし、何と言っても良いのは、他の座席より低い位置にあるので、目線が下がり、低い位置から動物を観察したりカメラに捕らえたりすることが出来ることである。草が長い場合は不利ではあるが、それでも低い目線と高い目線では、かなり違った印象がある。迫力が違うのである。さらに、動物観察とは違うが、助手席は後部座席と違って、天井が開いていても殆ど風が入ってこないため、寒い朝でも温かいのである。そう言うことで、彼女に助手席に座ってもらいたいと思ったのだ。 通常、ドライブサファリは、朝と午後の2回、3時間ほど行うのだが、2回のサファリを1回にし、朝出発して、正午ごろ帰ってくることも出来る。それをハーフデイ・サファリと言い、今回はそれにすることにした。そうすることにより、かなり遠方まで行けるし、また、時間を気にせずに、じっくりと見ることも可能である。とは言え、素晴らしいシーンに出合えるかどうかは運次第である。しかし、ハーフデイ・サファリでは、朝食を外で食べられるので、ピクニック気分で、とても楽しいのである。ロッジの美味しい朝食も捨て難いが、僕にとってはサバンナの青い空の下で食べる朝食の方がより魅力的だった。 オロロロゲートに着く頃、低い稜線から太陽が現れた。ポレパパは日の出が好きなのだそうで、その雄大なシーンを感慨深く見入ったり、カメラに収めたりした。それから車を降り、皆で朝日を背景に写真を撮り合った。少々気が早すぎる気もするが、ポレママは、その写真を年賀状に使うのだと嬉しそうに言った。

カメが見たいとポレママが言うと、運が良ければとの返事だった。小動物との出会いは、本当に運任せと言う他ないのだ。ママがカメを見たい理由は、カメが好きと言うだけでなく、去年、見たいと言ったらたまたま見ることが出来たことで、今年もまた運試しのつもりでそう言ったのではないかと思う。去年は、見たいと言った動物が殆ど見られ、幸運としか言いようが無いほど素晴らしかった。その運が今年もあるかどうか、確かめたかったのではないだろうか。僕はなんとなくそんな気がした。 昨日、ヌーが沢山屯していた場所にはヌーの姿は1頭も見られなかった。しかし、しばらく先に進むと、昨日の群れと思われる大群が、のんびりと朝露に濡れた、柔らかな緑の新芽を食べていた。さらに進むと、動物の姿があまり見られなくなった。 「ライオンがいる。」フィリップさんが言った。 道から少し離れた褐色の草原に2頭のオスライオンの姿があった。しかし近づいてみると、数頭のメスの姿があるのが分かった。もしかしたら、昨日見た2頭のプライドなのかもしれない。昨日と違ったのは、2頭とも起きていたことだった。体は地に横たえているが、顔を上げていた。車を近付けて停めると、特に緊張した様子も見せず、穏やかな視線を僕らに向けた。 1頭のメスがオスの傍に寄って来て、オスの首筋に自分の首筋を擦り合わせ、それからごろんと横になって腹を向け、甘えるようなしぐさを見せた。その姿がなんとも可愛い。しかしオスは気にする素振りも見せなかった。若いメスであることから、娘だったのかもしれない。そこには穏やかな家族の平安があり、決して肉食獣の荒々しさは感じ取れなかった。朝日を浴びてライオンも草原も黄金色に輝いていた。

先回りをして、近付いてくるの待っていると、子供たちは追いかけっこをして遊びながらやってきた。体は大きいが、仕草や様子はネコと同じようで、見ていると口元に自然と笑みが浮かんでくる。車の前方を走り抜け、子供たちはその先にある木に辿りついた。すると、なんと1頭がひょいと跳び上がって幹にしがみつくと、枝分かれした部分によじ登ったのである。その木は、東アフリカのサバンナ地帯に成育するユーフォルビア・インゲンスと言う名で、肉厚の葉がサボテンのようにも見えるものだった。ごつごつした幹なので、爪を立てて登り易いのかもしれない。そこへ、先ほどまで穴を掘っていた子が遅れてやってきた。どうやら、獲物は諦めたようだ。そして、他の子供たちと一緒に木に爪を立てたり、寄りかかったりして遊び始めた。木に登った子は、高い位置からサバンナを眺めていた。木の上の子が跳び下りると、待っていたように別の子が登ろうとした。その子は、木登りがあまり得意ではないのか、後ろ足を何度もばたつかせてようやく登った。そして、同じようにサバンナを眺めた。 爽やかな風が、ゆるやかに流れていた・・・。

車は、それまでと違う短い草の生える見通しの良い草原をゆっくりと走っていた。時折、トムソンガゼルの姿を見るが、さほど動物の姿を見つけることが出来ない。しかし、僕はそれでも期待感を持ち、薄茶色の草原のあららこちらに目をやっていた。それは、この辺りがチーターのテリトリーだと思ったからだ。勿論、フィリップさんはそんなことを言っていないが、彼が何かを探している様子が分かったし、何よりも、これまでの経験がそう感じさせてくれていた。きっと、それは去年来た3人も感じていたのではないかと思う。しばらく行くと、他のサファリカーが何台かいるのが見えた。とは言え、どれもが早くはない速度で移動していて、やはり何かを探している様子だった。それを見て、僕はここがチーターのテリトリーだと確信した。そして、フィリップがそう言った。無線で情報交換しながら、皆で協力して探す。そうする方が遥かに見つけられる可能性が高いからである。そうとは言え、それでも見つけられない場合も数多いのだ。 「チーター!」真っ先に見つけたのはフィリップさんだった。 車内の空気がにわかに沸騰しはじめた。「何処、何処?」とヒポちゃんが興奮気味に目をぱちぱちさせて言った。1頭が褐色の草原に、腰を降ろして休んでいた。 車を近付けると、チーターの傍でなにやら小さなものが動いている。子供だった。あまりストレスを感じさせないように、距離を置いて車を停車させた。他の車も後からやってきて、やはり距離を置いて停まった。

ふいに母親が立ち上がり、何かを見据えた。それは僕らや他の車ではなかった。あきらかに、その先の何かを見ているようだった。すると、子供を残したまま歩き出すと、15メートルほど先の、瘤状に土がこんもりと盛り上がった、その上に上がった。その瘤状のものは、古くなったシロアリの巣だった。母は何かをじっと凝視しているようだが、それが何なのかは分からなかった。少しして、残されていた子供たちは立ち上がると、母のいる場所に行き、瘤の周りで遊んだ。3頭の内、2頭は追いかけっこしてよく遊ぶのだが、1頭だけは、母のいる瘤の根元に寝そべった。2頭はしばらく遊んでいたが、1頭が母恋しくなったのか、瘤にひょいと上がって、母の足の間に体を入れた。母の下から周囲を見渡した後、体をくるりと動かし、母の右足に体を寄せ同じ方向を向いた。すると、もう1頭も上がってきて、これまた母の足の下に体を入れるのだ。その仕草と言ったら、本当に愛らしい。そして同じように、左足に体を寄せ同じ方向を見た。先ほどから寝そべっている子は、首を上げて見たりするものの、横になったまま動こうとはしない。同じチーターでも性格に差があるのだ。そんな姿を見ていると、目元からすっと力が抜け、気持ちが穏やかになってくる。柔らかな羽毛に包まれるように、自然と心が温かくなってくるのだ。満ち足りた気持ちに包まれ、優しくなっていくようだった。 「サワちゃん、見れてよかったね。」 「うん!」サワちゃんは瞳を輝かせて頷いた。 僕らは、サバンナに暮らす美しい家族に会えた喜びを感じつつ、子供たちが元気に育ってくれることを祈りながら、そこを離れた。

|

|

爽やかな風が車窓から流れ込む。朝の冷たさを僅かに感じるが、我慢できないほどでもない。ルーフの取られた車の中から上を見上げると、ロールバーに囲まれた四角いカンバスに、鮮やかに青一色が塗られていた。車は土が剥き出しであるが、適度に均された道を軽快に走っていた。道の両側には草原が拡がり、時折、シマウマやインパラ、トピやトムソンガゼルなどの動物の姿が見られた。動物たちは、朝のサバンナで警戒心さえ見せず、自然に、平安に、そこにいた。遠く進行方向には、お椀を被せたような緑の丘が、間隔を開けて幾つも見え、これまでとは異なる景観を見せていた。その光景は、膨大な時間の経過を感じさせる。大地が長年に渡って風雨にさらされ、流され削られて、堆積物の硬い部分が、丘となって残っているのである。

「タンザニア国境がすぐそこなんだけど、国境を示す物があるのが分かる?」僕は皆に問題を出すように、そう言った。 皆はなんだろうと言うような顔をして、草原を見渡した。すると、直ぐに「あれでしょ?」とポレちゃんが指差して言った。 僕は指の差す方向を確かめた。そこには指先ほどに、小さな人工物が見えていた。 「当たり!」僕は、そのあまりに早い回答に、少々物足りなさを覚えながら言った。これまで同じ質問をして、こんなに早く回答が出たことなど無かったからである。皆が「何だろう?」と、好奇心を一杯にして探している様子を見るのが楽しかったのだが、今回はそうは行かなかったので、そう感じたのだ。それは確かに人工の物ではあるが、だだっ広い草原にあっては、その存在さえ感じさせないほどで、どんな物なのか知らなければ、ちょっと大きな岩ぐらいにしか見えないのである。 車はその人工物に向かって進み、その傍に停まった。フィリップさんは此処が国境であることを僕らに伝え、そして車から降りて、後部のドアを開け僕らを降ろした。それから、皆をその人工物のところまで連れて行き、それが国境を現しているのだと説明した。それはコンクリートで固められた石柱で、上部に国境を意味する線と、それを挟んで国名を現すK(ケニア)とT(タンザニア)の文字が刻んであった。しばらくそこで記念写真を撮ったり、どこまでも続いている草原を眺めてみたりした。日は既に高く昇り、朝の冷たさはなく、セレンゲッティは明るく鮮やかな光に包まれていた。 その後、車に乗って、近くにある一本の木の傍に行った。そこには、ムパタの車が1台停まっていて、6人ほどの人たちが木陰に座って朝食を食べていた。そして、僕らもそこで朝食を取ることになった。木の根元付近にはレンガで作られたテーブルのようなものがあった。しかし何故そのような物がそこにあるのか不思議な感じがした。国境の標ならいざ知らず、こんな場所にわざわざ作る必要性は無いように思われたからだ。たぶん、サファリの時の休憩場として作られたのかもしれない。 フィリップさんが、テーブルの上に、湯とホットミルクの入ったポットを2つ、人数分のカップと受け皿、そしてお弁当の入った大きめのタッパーを並べた。お茶かコーヒーのどちらにするかと聞かれたので、僕は「カワモト」と答えた。するとフィリップさんは笑って頷き、ホットコーヒーを作ってくれた。もうお分かりだと思うが、ホットコーヒーをスワヒリ語で言うとカワモトとなるのである。カワ=コーヒー、モト=熱いと言う意味で、ホットコーヒーを意味する訳である。ちなみにお茶はチャイである。過去にイギリス領であったのに、ティーではなくチャイと言うのは、きっとイギリス統治下になる以前から、東海岸でインドとの貿易が栄えていたからであろう。インドでもお茶はチャイなのである。なので、ティーより先にチャイが広まったと言うわけである。 僕らはお弁当の入ったタッパーと熱い飲み物を受け取って、木の周囲に置かれたベンチ代わりの倒木に座って食べることにした。タッパーを開けると、中にはサンドイッチにゆで卵、ソーセージ、オレンジ、そしてパイナップルジュースが入っていた。青い空の下でお弁当を食べるのは、本当に楽しい。皆眉を開き、口元に笑みを浮かべている。心も体も解放され、伸び伸びとした気分になるのだ。 乾燥した爽やかな風が流れ、黄色い草原を揺らしていた。

「カメ、カメ!」と突然サワちゃんが叫ぶように言った。 車は急停車し、バックすると、そこには漬物石ほどのヒョウモンリクガメがいた。助手席に座っていたので見つけ易かったとは言え、注意していなければ石ころと見間違えるほどであるから、大手柄である。サワちゃんの目もマサイに近づいているってことかな? ポレママとパパはカメが大好きらしく、2人ともとても嬉しそうである。聞くところによると、自宅の屋号を「カメ邸」にしたいとか・・・。それほど好きだってことだね。そして、ママの希望も叶い、今年も幸運な旅になりそうな気がした。 皆のカメラが向いているのが恥ずかしいのか、カメは草の中に移動し、身を潜めようとした。とは言え、草丈はほんの20センチほどなので隠れきれるものではない。しかし、写真に撮るにはいささか邪魔には違いなかった。そんな状態になったので撮るのを諦めたところに、先の車が戻ってきたので、フィリップさんは彼らにも見えるように車を移動させた。 向こうの車はいやに賑やかになった。すると、ドアが開いてドライバーが出てきた。そして、カメを持ち上げて皆に見せるではないか。「おいおい、それはルール違反じゃないか。」と僕は心で思った。そのとたんである。向こうの車から男女のカップルが車から降りてきて、カメを持ったドライバーと一緒に写真を撮ってもらおうとしたのである。僕はそれを見て、怒りを覚えたね。カメであるから危険はないかもしれないが、ルールを破って良い訳はないのだ。豊かな自然を保つにはルールを守ることが必要なのである。それは僕ら人間が作ったルールであり、強制的なものではないが、自然を保全するための暗黙の了解とも言えるものである。ここでそれを知らないことは、恥ずかしいことであると思うべきである。保護区内では、基本的に車から降りてはならない。(しかも、彼らはドライバーの許可を得ずに勝手に降りたのだ!)そして、動物に対し、なるべくインパクトを与えないようにするのがルールなのだ。なので、ハーフデイ・サファリで朝食を食べたとしても、ゴミは全て持ち帰っているのだ。マサイマラがこのように、ある程度自由にサファリを出来るのも、ルールを守ることが前提であるからなのである。ドライバーもリクエストがあったとしても過剰サービスはするべきではないのだ。この種も問題は、結構増えてきていると聞く。今一度サファリを催行するツアー会社やロッジは、ドライバーの教育と、参加する顧客への説明と理解を求めることを事前にすることが必要であると思う。全ての顧客が理解している訳ではないのだ。救いだったのは、彼ら以外には車を降りなかったことだ。きっと僕が感じたことを、他のメンバーも感じていたと思う。勿論、僕らのグループは皆、同じ考えだったことは言うまでもない。 僕らの車は、今度は先頭に立って進んでいたが、何処からか別れたようで、マラ河の近くに着いた頃には1台になっていた。そこには、これまでに見たことがないほどのヌーの大群がいた。何千頭もいて、しかもまだまだ集まってきているようで、ずっと向こうまでヌーの列が続いていた。道を外れ、群れの切れ目を探して河に向かう。ヌーはこちらをそれほど気にしていない様子である。群れから離れ、回り込むように河縁を進むと、その先に、河を見据えて立ちすくむ先頭集団がいるのが見えた。少し距離を置いて、僕らはその集団を観察することにした。

先頭集団は、河を凝視するように、崖の手前に立ちすくんでいる。その体制のまま、ぴくりとも動かない。その様子が、ピンと糸を張ったような緊張感を辺りに漂わせていた。そこに、シマウマの一団がやってきた。そして、ヌーの横を抜けて、崖を降りて行くではないか。その様子を息を飲んで見守る。シマウマは、狭い川岸に着いたようだが、河を渡る気配はない。車の天井のロールバーに乗って見てみると、水を飲んでいた。そして、飲み終わると、また同じ道を通って崖上に上がってきたのだ。それを見て、ふうと息をついいた。それと同時に肩の力が抜け、リラックスした気分になった。のんびり待つことにしようと思ったのだ。全て彼らに任せるしかないのである。気負ったって仕方ないのだ。もしも河渡りを見られなかったとしても、それはそれで良いのである。そう思ったら、とたんに周囲の景色や太陽光の強さ、清々しい風などを感じる余裕が出てきた。 高く昇った太陽は溢れんばかりの光を大地に注ぎ、全てを原色に現している。影はより濃さを増し、強烈なコントラストを浮かび上がらせる。光の粒子が肌の上でパチパチと弾け、痛いぐらいである。それをなだめるかのように、爽やかな風が絹のように肌を撫で、粒子を払いのけてくれる。大草原には、ヌーの群れが拡がり、その中に、まばらにシマウマの小さな群れが見える。遠く黄色の地平線に、テーブルツリーの影が青い空にくっきりと浮かんでいる。アフリカの大地。今、まさに此処に、それがあるのだ。僕は大きく深呼吸し、アフリカの空気を肺一杯に吸い込んだ。 しばらく観察していたのだが、先頭のヌーは考えを変えたらしく、方向を変えてゆっくりと歩き出した。そして、それに釣られるように、後の者たちもそれに続いた。それを見て、僕らはひとまず諦め、河岸に休むカバの家族を観察し、それから、もと来た道の方に戻った。アフリカゾウの家族が来ているのが見えたからである。ゾウの家族は10頭ほどいて、その内4頭が子供だった。一番小さな小ゾウは、母親の足元から離れず、また母親も子供のペースを気遣いながら歩いている。その様子を見ているだけで、母親の優しさと親子の深い絆が感じられた。

そんな時である。河の方に土煙が上がっているのが見えた。「もしかして、ヌーが渡っているのかも?」と僕はやや興奮しながら言った。すると、フィリップさんも気が付いたのか、車を土煙の方向に向け、スピードを上げた。そこに、煩い車がこちらを追い抜こうと走ってくるではないか。しかも、こちらの進路を妨害するように走るのである。河の傍に辿り着くと、先客がいて、その横に車を入れようとすると、また先の車が割って入ろうとした。しかしフィリップさんの運転技術の方が数段上で、先客の隣に車を着けた。 土を蹴って崖を降りる音と、河に跳び込む音が低く唸るように響く。顔を車の上から出して見ると、ヌーの河を泳ぐ姿が見えた。気持ちが一気に高まり、興奮を覚えた。と、その時である。またしても、あの「ろくでなし」が、それに水を差したのだ。先客の後方に付けたため、よく見ることが出来ないらしく、一人の男がカメラを持って車を降り、前に出てきたのである。「何やってんだ!」と僕はその背中に怒りの視線を向けた。それと同時に、先客の一人がそれに気付き、彼に対して何やら言った。声は聞こえなかったが、その身振りから、明らかに注意しているのが分かった。それで、その「ろくでなし」はすごすごと車に帰ったのである。そうでなくっちゃいけない。 木立や他の車もあり位置的に良く観察できないので、フィリップさんは一旦後退して、その向こうの崖縁に車を動かした。幸いにも「ろくでなし」の車は着いて来ず、僕らの車だけになった。そこからは、ヌーの泳ぐ姿や対岸に上がるところが良く見えた。ただ残念だったのは、河に跳び込むところが見えなかったことである。それでも、特等席には間違いなく、僕らはカメラのシャッターを切り続けた。

右手を見てみると、5メートルほど離れた急な崖の切れ目を、ヌーが一気に駆け下りていた。どかどかと地面を鳴らし、もうもうと土煙を巻上げ、次から次に駆け下り、ざぶざぶと水に跳び込んでいくのだ。そして、河の流れの影響を受けて斜行しながら泳ぎ、対岸に辿り着くと、水に濡れて黒く輝く体を振るうこともせずに、安全な崖上までゆっくりと登っていった。10分ほど、それが続いたであろうか。それが終わると、僕らは顔を見合わせた。どの顔も少々興奮気味で満足した様子で、瞳に同じ輝きを宿していた。 その後、もう一度位置を変えて観察した。そこからは距離はあったものの、河に跳び込む様子から対岸に辿り着くまでが、よく見えた。しばらく見ていると、急に跳び込む音がしなくなった。先ほどまでの喧騒が嘘のように静まり返ったのである。そのまま様子を伺っていると、黒い物体が上流からゆっくりと流れてきた。良く見ると、それはヌーだった。ほとんど水没しているが、胴体の一部が浮いているのだ。それが次第に近付くに連れて、何かの影が見え隠れしているのに気付いた。それはワニの頭部だった。ワニがヌーを襲ったのだ。それで、何もかもが分かった。突然の河渡りは終焉は、ワニの襲撃によってもたらされたものだったのである。獲物を捕らえたワニはゆっくりと流れてきて、流れの緩い河の中ほどに停まった。僕はそれを見ながら妙に感慨深い気持ちになった。自然の営み、大きさ、美しさ、激しさ、生、死・・・。様々なものが僕に押し寄せてきたのだ。しかし、それは混沌では決してなく、静かな整然とした秩序だったもので、大きな力として感じられた。 僕らはまたもや幸運に巡りあえた。僕にしてみれば、7度目にして初めて河渡りを見られた訳である。それは、今日でなければならなかったような気さえしてくる。何て幸運なんだろう。 見上げると、青い、どこまでも透き通った空があった

|

|

光を一杯に含んだ青い空から、とうとうと光が地上に溢れ落ちている。草も木も、岩も小さな石ころさえも、光を受け、全てが原色に輝いていた。両側には、薄褐色に乾燥した長い草が丘を覆っている。しかし、その下草は、若く瑞々しい緑色の葉を伸ばし、あと数週間もすれば、丘は緑に取って代わるような気配だった。サバンナの風が緩やかに流れ、その中を、マサイの若者の低く唸るような声が辺りを拡がっていた。時折、鋭い高音の合の手のような声が響く。草を刈っただけの小さな小道を、僕はマサイの酋長と一緒にその声の方向に向かって歩いていた。そして、僕らの足音を追うように、後から草を踏む音がしていた。 緩やかに上り切ったその先には、鮮やかな紅色の衣を身に着けた漆黒の肌の若者が10数人いて、道を挟むように並んでいた。そして、その向こうには広大なマサイマラの空と大地が大きく拡がっていた。マサイの歌声が風に乗って丘を流れていく。 酋長が歩みを止めたので、そこで立ち止まり、僕は後ろを向いた。そこには酋長の奥さんに連れられた、マサイレッドに身を包んだポレちゃんが微笑んでいた。僕がポレちゃんの手を取って並ぶと、酋長夫妻が僕らを挟むように両側に並んだ。そして、一緒に ゆっくりと進んだ。

それが終わると、酋長は促すように僕の背を軽く押した。ポレちゃんと手を繋いだまま、一緒に歩み出すと、両側に並んでいたマサイたちが、手に持った長い棒を高く交差させて、道にアーチを作った。その中を2人で潜っていく。アーチの先には、ポレパパとママ、そして皆の笑顔が、明るい太陽光に包まれていた。

「TUTAONANA」 それが、この旅の始まりだった。去年、この場所を去る時、マサイマラとポレちゃんを同時に頭の中で浮かべ、言った言葉だった。「また会いましょう」その言葉が、深く大きな意味を持って、再び此処に帰したのである。そう。僕はポレちゃんと、此処で婚姻の儀式を執り行うために帰ってきたのだ。それがとても不思議な感覚で、マサイマラの神様に導かれたような気がしていた。僅か1年の間で、こうなるなんて思ってもみなかったし、想像すら出来なかった。それなのに、それがごく自然の成り行きに感じられ、抵抗感は殆ど感じられなかった。自分の想うスピードよりも先に物事が流れ、あれよあれよと進んで行く。それが自分でも面白く、このまま流れに乗って行くのも良いと思うようになっていた。何故か不安な気持ちが無いのも不思議だった。 僕らは大恋愛の末に一緒になる訳でもないし、結婚願望があって妥協した訳でもない。(お互いに1年前までは、結婚のケの字さえ考えていなかったからね)むしろ、恋愛と言う感覚よりも、ずっと以前から知り合っていたような、初めから家族に近い感覚で、冷静に考えると、妙な感じであった。家族のような連帯感に似たものを常に感じていたのである。あまりにも自然に互いを受け入れていたのだ。のろけ話をするつもりはないのだが、本当にそうだったのである。逆に言うと、恋愛期の燃えるような気持ちの高ぶりや、甘美で切ない感情はあまり感じず、それが恋愛と言えるのかどうか疑わしいほどに、最初から馴染んでいたのである。それだからか、結婚することに殆ど抵抗を感じなかった。彼女と一緒になることは、自然の成り行きなのだと感じていたのだ。そして、そこにマサイマラがあるのを僕は感じていた。ずっと以前から、マサイマラで出会った女性と一緒になるような、そんな気がしていたのである。これは僕の思い込みなのではない。何故かそう感じていたのだ。上手く言えないが、そう言えるのである。

僕は、カメラを向ける友人を見て、ふと初めて会った日のことを思い出していた。マサイマラが大好きだと言ったその姿は、今も同じだった。 式が始まり、司祭から儀式の意味などの説明を聞く。それから、マサイの結婚式を挙げるに際し、酋長が僕らにマサイネームを授けてくれると言った。そして、ポレちゃんには「幸せな家庭を築く人」と言う意味の「MANYISHOI(マニショイ)」が、僕には「祝福された人」と言う意味の「LEMAIN(レマイン)」が授けられた。 「生涯を共に暮らし お互いを愛し、慈しみあい、理解しあい、 沢山の子供たちを授かり、男の子にも女の子にも恵まれますように 祝福と繁栄あれ。 神の祝福がありますように。」 結婚の誓いをポレちゃんと共に言う。それを皆が「ナーイ(神のご加護を)」と言って祝福してくれた。 それが終わると、指輪の交換となった。実は、日本を出るまで指輪を準備していなかった。それと言うのも彼女はネックレスやブローチなどの装飾品は好きなのだが、指輪はどうも好きになれないらしいのである。指に付けると違和感があるそうで、付けたがらないのだ。それは僕もそうなのだから強制的に付けろとは言えないが、やはり結婚式と言う儀式には必要だと思っていたのは間違いない。それで、2人で話し合った末、行きのドバイ空港の免税店で購入しようと言うことになった。それも皆で探してもらい、僕らが気に入った物を探してくれた人には、何か景品を出そうと言うゲームじみた話しになってしまった。わざわざ遠くまで足を運んでくれることを思えばそれも良いかな、などと思いそうしたわけである。名づけて「ロードオブザリングゲーム in ドバイ」である。全く、いい加減なものである。結婚指輪をそうやって決めるなんて、本当にどうかしていると思うが、お互いに若いと言われる年齢を過ぎている訳だし、象徴としての意味をさほど感じなければ、それはそれで良いのかもしれない。 そうやってドバイで購入した指輪は、ヒポちゃんが探し当ててくれた物だった。お礼の景品として渡したのは、ナイロビのホテルの売店で買った、カバの置物である。大中小の4点セットになったものだったので、ヒポちゃんに気に入ったものを2つ選んでもらい、残りを一緒に探してくれたヌーちゃんとサワちゃんにも、それぞれ1つずつ渡すことにした。今思うと、ヒポちゃんにカバ(ヒポ)の置物をあげると言うのも、何か不思議な繋がりがあるような気がするのは、考えすぎだろうか。 ところが話はまだ終わらない。それと言うのも、ドバイで売っていたのは女性用の物ばかりで、ペアで売っていなかったのである。つまり僕の指輪が無いのだ。そのことをロッジに着いて友人に話すと、それでは格好が付かないと、ロッジの売店にあった幾つかの指輪を持ってきてくれた。それを見て、僕はとても気に入ったね。これこそ僕に相応しいと思ったのだ。そして、その中から念入りに1点を選んだ。

指輪交換が終わると、マサイの若者たちが踊ってくれた。皆、手足がすらりと伸びた長身で、黒い肌に紅の衣を纏った姿は、力強くしなやかに躍動する。交代で高くジャンプする場面では、酋長が僕の手を取って連れ出し、一緒にジャンプした。すると、今度はポレパパが出てきてジャンプするではないか。満面の笑みを浮かべてジャンプするパパ。その笑顔を見ていると、皆でここに来て本当に良かったと思った。ジャンプを終えると、次はスキップするように列になって楕円に回り始めた。すると急に、持っていた棒を振り回し互いに交差させて、戦うような仕草をした。それは、敵から家族を守ると言う意味があるのだと、司祭が説明してくれた。 マサイの踊りが終わると、儀式の最後として、結婚証明書にサインをすることになった。1枚の紙がテーブルに置かれ、そこには「MASAI WEDDING CERTIFICATE」と書いてあった。その書名欄に、名前を記入する。どうしようかと考えたが、日本語で記入することにした。僕が書き終わる、彼女もその下に日本語で署名した。司祭はそれを確かめると、その紙を酋長の前に置いた。そして、酋長はペンを取ると、おごそかに自分の名を書き入れた。マサイのリーダーが結婚を認めたのである。これで儀式は全て終了した。 明るい日差し、爽やかな風、広がる空と大地、穏やかに笑みを浮かべる顔、顔、顔・・・。全てが繋がり円となった。マサイマラが微笑んでいた。

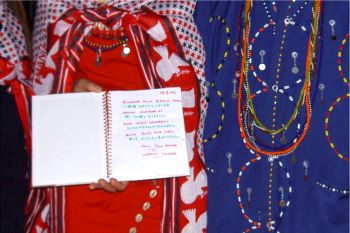

婚礼の儀式の後は、皆でバブーンバーと呼ばれる展望デッキで祝杯を挙げた。そんな中、酋長夫妻からプレゼントがあると言う。それは僕らのために作ってくれた、ビーズの腕輪だった。それには、それぞれ頂いたマサイネームが入れられてあった。そして、それを僕らの腕に通してくれた。とても嬉しく、宝物が増えたような気がした。プレゼントはそれだけではなかった。ヒポ&ヌーがポレちゃんのために素敵なティアラ とネックレスを手作りしてくれていたのだ。ポレちゃんはとても喜んで、ティアラを僕の頭に乗せて写真に撮った(???)。それから、ロッジの友人が、カードを添えたプレゼントを渡してくれた。それは、一昨年に一緒にサファリした方からで、僕が9月に結婚式を挙げるのを知って、7月にムパタに来た際に、友人に渡してくれるよう頼んだのだそうだ。それを聞き、とても嬉しくなった。さらに友人は、それとは別に寄せ書きを渡してくれた。それは、ケニア繋がりの友人や知人たちが書いてくれたもので、日本在住の人もいる。勿論それは一人ではないので、日本を巡り、ケニアに送り届けられたものに間違いなかった。それが分かり、心から温かなものが湧き出してくるのを感じた。そして、ケニアの繋がりを強く意識し、これからもその繋がりを大切にしていこうと思った。 酋長が、僕に彼女の何処が好きなのかと聞いてきた。「顔か? 性格か?」などと聞くので、「全部だ。」と答えると、一瞬表情を固めたかと思うと、体を前後に揺すって大笑いを始めた。そして、僕の肩を軽くポンポンと叩き、「それは良い!」と言った表情で、握手を求めてきた。なんだか僕も可笑しくなって、固く握手をしながら、同じように大笑いをしてしまったよ。 その酋長であるが、どうもヒポちゃんに一目惚れしたようで、嫁にしたいなどと言うのだ。優しそうな感じが気に入ったようだ。それが、奥さんにとっては気に入らないようで、ちょっと立腹した様子だった。それが妙に可笑しく、奥さんの若さを感じさせた。何処に行っても男女の関係は同じようなものである。とは言え、3人も奥さんがいると、さぞ大変だろうなと思った。複数の奥さんと暮らすなんて、僕には到底無理だなとしみじみ感じたね。ヒポちゃんはと言うと、にこにこ笑っていたが、後で聞いたところ、本当は嫌だったようだ。その時の酋長は、既に先ほどまでの威厳は消え失せていて、でれでれと鼻の下を伸ばしたスケベオヤジになっていたのだ。男とは、そんな生物である。 そんな風にして、楽しく会話し、午後3時過ぎ頃に宴は終わった。 宴の終わる頃、強い風が吹いてきた。その風が、宴を終わらせるきっかけとなったのも確かである。風は雲を運び、空がみるみる雲に覆われてきたのである。婚姻の儀式に参列してくれた方々と、感謝を こめて1人1人握手を交わした。 素朴ではあるが、本当に心のこもった結婚式で、一生の思い出として相応しい素晴らしいものだった。ここで式を挙げて本当に良かったと、全身で感じていた。 皆と別れ、バンダに戻るとすぐに、僕はポレちゃんの写真を撮ることにした。式の間中は皆に撮ってもらっていたのだが、やはり自分でも撮りたかったのだ。僕ら2人の衣装は友人にプレゼントしてもらったもので、どちらもとても素敵な感じなのだ。僕の衣装は、マサイマラの空のようなブルーの生地で、ビーズの刺繍がされていた。ポレちゃんのものは、袖のないマサイレッドのワンピースに、同じ色の2枚の三角形の腰巻を巻いたもので、そのどちらにもビーズの刺繍と、装飾用の小さな貝殻が幾つも付けられていた。それに、頭飾りや、胸飾り、腕輪など、ビーズで作られたマサイの装飾品を身につけて立つポレちゃんは、本当に綺麗だった。マサイの黒い肌とは違うけれど、その白い肌が美しく映え、クリスタルのような清楚な美しさがあった。 少しすると、一気に雨が降り出した。「バケツをひっくり返したような」と言う比喩そのもので、大粒の雨が強い風と共に、ビシャビシャと窓ガラスを叩いた。先ほどの明るい日差しが嘘のように、外は夕方のように暗く、ブロンズ色の雲が空一面に垂れ込めていた。僕はポレちゃんと一緒にその様子を見ていた。「凄いね。」と、どちらが言うともなく言葉が零れた。僕はそれを見ながら、この雨はきっとマサイマラが祝福してくれているのだと思った。大地を潤し生命を育む雨は恵みの雨で、マサイは雨が降ると喜ぶからである。僕がそのことを話すと、ポレちゃんは嬉しそうに微笑んだ。 雨がマサイマラの大地を濡らしていた。 (*この章の写真は友人が撮ってくれたものです。)

|

|

その夜のディナーには、結婚式の衣装を着て行った。ささやかな披露パーティがあるからだ。テーブルに着いてしばらくすると、「ジャンボ」の歌と共に、キッチンに繋がる扉が開き、そこから5、6名のスタッフが現れた。先頭の一人はケーキを持っている。ゲストたちは皆、一体何が始まったのだと、少し驚いた様子でそれを見ていた。彼らは歌いながら僕らのテーブルまでくると、「ご結婚おめでとう!」と言い、ケーキをテーブルに置いた。それは、パウンドケーキをシンプルにデコレーションした物のはずなのだが、極めて派手に見えた。全体がメレンゲで白くコーティングされ、上にはマジパンで作られた紅色のバラと緑の葉が飾られ、クリームで、緑の「おめでとう!」と言った内容の文字と、薄い茶色のハートが7つほど書かれている。エッジには薄い黄色のクリームが幾つも小さな山状に絞り出され、側面には明るい青で僕らの名前が書かれていた。 その派手な色合いから、味はあまり期待すべきではないと思った。

ケーキカットが終わると、ロッジのスタッフがダンスを始めた。それに混じって一緒に踊れと、他のスタッフやロッジの友人までもが言う。それに輪を掛け、ヒポ&ヌー&サワちゃんは急き立てるほどである。お祝いの席であるし、そこまで期待されては出て行かない訳にはいかない。僕はポレちゃんと一緒にステージに上がると、踊りの輪に 加わった。僕と彼女は見よう見まねで手足を動かす。彼女はスリムだし、紅一点で、しかも結婚式の衣装も着ているので、なかなか映える。逆に僕は、体型からくる見栄えの違いを嫌と言うほど感じてしまう。それでも心はケニア人以上に熱く滾って、その日本古来 からの大和民の体型を振り回していた。僕は何度も来ているので、曲はどれも耳にしたものばかりだったし、彼女にしても、去年来ていたので、聞き覚えがあるようだった。それだからか、以外に踊りの輪に馴染んでいた気がする。とは言え、やはり心が自然に、皆と同じリズムを刻んでいたからだと思う。そうでなければ、どんなに上手く踊れたとしても、きっと浮いた存在になっていたと思う。 スタッフの踊りが終わると、次はマサイの踊りになった。僕らは当然そこで終わると思っていたのだが、なんとマサイの輪の中にも入るように友人に勧められ、また若いマサイたちからも一緒に踊ろうと言われたので、そうすることにした。皆がそうやって祝ってくれるのが嬉しかったからである。その若いマサイたちは、僕らの結婚の儀式に出席し踊ってくれていた、彼らだったのだ。 僕とポレちゃんは、マサイたちに混じって、軽くスキップするように舞台に再び登場した。マサイ独特の低く唸るような声を発し、舞台を列になって回る。それから、速度を落としスキップを止め、頭を前後に揺らしながらゆっくりと進み、観客に向かって1列になった。それから、リーダーが前に歩み出て、マサイの伝統的な「成人の儀式」の踊りをすると説明し、再び低く唸りながら踊りが始まった。

その「成人の儀式」の特徴的なジャンプが始まる。マサイ族と言うと、高くジャンプする印象があるのは、この儀式によるところが大きいと思う。マサイにとって高くジャンプすることは力の象徴であり、子供の頃から高く跳ぶ練習を常に行っているそうである。彼らの脚を見ると、とても細いのだが、軽くジャンプしただけでゆうに60センチは跳ぶ。それも、続けざまに同じ高さを跳び続けるのだから、その身体能力には驚いてしまう。彼らの跳び方を見てみると、あまり膝を曲げないのが分かる。僕らが高く跳ぼうとすると、深く膝を曲げるものだが、そうではないのだ。その跳ぶ姿は、全身がバネのようであると言う形容がぴったりだ。聞くところによると、彼らは脚だけではなく、背筋を使って跳んでいると言う。まさに背中をバネのようにして、跳んでいるのだ。 隣のマサイに促されるようにして、僕も一緒に舞台の中央に出る。そして、ジャンプする。背中のバネを意識しながら、何度もジャンプする。心はさらに高揚し、血が沸き立ってくる。一緒に跳ぶマサイほどには高く上がらないが、気持ちはマサイの戦士になっていた。それが終わると、なんとポレちゃんが、その隣のマサイと中央に出てきた。本来、女性が跳ぶことはないのだが、この場はあくまでイベントであり祝い事なので、一緒に 跳んでも問題無いようだ。ジャンプするポレちゃんは、満面を笑顔にして本当に嬉しそうである。内股でぴょんぴょんと跳びはねる姿は、子供のインパラのようで可愛かった。 そんな僕たちを、ヒポ&サワちゃんの2人は次々にカメラを向けて写真を撮り捲る。そんなに撮ってどうするんだと言い出したいくらいに、パシャパシャとフラッシュを焚いて撮り続けるのだ。そして、さらにヌーちゃんが、ビデオ撮影している。皆、結婚式でもずっと撮り続けていたのだから、その量は相当なものに違いない。きっと、野生動物のそれよりも多いんじゃないかな。僕は少々恥ずかしさを感じながらも、この記念日を記録に残してくれている彼女たちを見て、一緒に来てくれて本当に良かったと思った。僕たちを心から祝ってくれているのは勿論のこと、彼女たち自身も、とても楽しんでくれているように見えたからである。そして後日談と言うことになるが、それらの膨大な記録は、それぞれが丹念に確認、編集して、写真のスライドショーやDVDビデオにし、プレゼントしてくれたのである。その労力にしても大変なものであったに違いない。それらはとても素敵なもので、何度見ても、当時の明るく楽しい、そして新鮮な気持ちを心に呼び戻してくれるのである。遠くケニアのマサイマラにまで来てくれた、ヒポちゃん、ヌーちゃん、サワちゃんに、改めて心から感謝したいと思う。 マサイと共にステージを去り、ようやく終わりとなった。マサイダンサーたちは、笑顔で、僕らに「おめでとう!」と言ってくれた。それがとても嬉しく、一緒に踊った充実感がさらに増大した。テーブルに戻ると、皆が温かい笑顔で迎えてくれた。30分 は踊り続けていただろうからか、椅子に座ったとたん、急に疲れを感じた。踊る前にワインを飲んだせいかもしれない。マサイマラは標高が高いので、アルコールの回りが速くなるのだ。しかし、その疲労感は心地よいもので、何かすべきことを終わらせたような達成感があった。 見苦しい踊りを見せたこともあり、ケーキは他のゲストたちにも配られたと聞き、ちょっと安心した。しかし、その踊りはまんざらでもなかったらしい。身内の間で「マサイみたいだった。」と高評価であっただけでなく、サワちゃんに聞いたのだが、写真を撮っていると、後ろの席で「随分練習したんだろうね。」なんて話声が聞こえたと言うのだ。お世辞で言っている訳ではないのだから、結構様になっていたのかもしれない。そう思うと嬉しかったね。何故って、初めて踊ったにも関わらずそう見えたってことは、僕の体の中にも、アフリカン・リズムが流れているってことの証みたいに感じたからさ。

1人1人が手書きで書いてくれたメッセージを読んでいると、何だか胸の奥から熱いものが込み上げてきた。僕は気持ちの高ぶりを抑えるために、意識的にノートから目を離した。バブーンバーで、友人が寄せ書きされた カードを渡してくれた時もそうだったが、何故か僕には、その様な状態を皆に見せたくないと言う気持ちが出てくるのである。恥ずかしいと言う気持ちもあるが、そこには長年一人で生きてきたが故の術 があったような気がする。そんなことが、後になって気付くのである。僕はもっとシンプルに生きる必要がありそうだ。 ポレちゃんと僕は、サワちゃんと後ろで控えめに立っている友人にお礼と感謝をこめて「ありがとう!」と言った。二人はさらに目を細め、穏やかに笑った。周りを見ると、ポレパパ、ママ、ヒポちゃん、ヌーちゃんも同じように目を細めて笑っている。その温かい笑顔に包まれて、僕らは幸せを感じていた。 (*この章の写真は友人が撮ってくれたものです。)

|

|

早朝のサファリに出発し、オロロロゲートに向かおうと丘を上っている時だった。右手の斜面をゾウの群れが下りてきていた。車を止め、その様子を伺う。ゾウ達は車を気にする様子もなく道に出ると、横切っていく。かなりの数がいる。大人と子供で30頭ほどはいるだろうか。もっとよく見ようと天井を開けると、しっかり扉を持っていなかったようで、 僕の座っている天井の上で、「バン!」と大きな音がした。僕はそれと同時に、1頭のリーダーらしいゾウがこちらを振り向き凝視するのと、オローチさんの背中が緊張するのを見逃さなかった。ゾウは明らかに音に反応し、威嚇体制を取ったのだ。しかし、そのゾウはそこに立ち止まってこちらを睨んでいたが、安全だと分かったのか、踵を返して皆の進む方向に歩きだした。これは明らかに僕らの失敗だった。むやみに動物を驚かせてはいけないのだ。それに相手がゾウとなると、もし襲ってきたら大変なことになっていたかもしれない。少々注意が不足していた。オローチさんも安心したのか、先ほどの緊張感が背中から消えていた。

しばらくゾウを観察した後、オロロロゲートに向かった。ゲートの少し手前の道の脇に、何やら幾つもの丸っこい影が動いている。何だろうと目を凝らして見てみると、それはホロホロチョウだった。体全体が青っぽく白い小さな斑点がいくつも付いていて、甚平を着ているようである。オスは頬が鮮やかな青で、紅い鶏冠もあり、なかなか綺麗だ。 オロロロゲートを通り、保護区に入った。少し行くと、木の下で何やら動くものがある。それはダチョウだった。地味の灰色からメスだと分かる。彼女は何度も地面を突付いては、頭を上げている。どうやら石ころを飲み込んでいるようだ。ニワトリなどもそうであるが、消化を促すために、小石を飲み込んでいるのだ。首をねじるようにして上げる姿が、なんともユーモラスに見えた。 しかし、動物の姿はあまり見られないでいた。死肉に集まっているハゲワシや、イボイノシシの姿はたまに見かけるが、草原はひっそりと静まりかえっ ていた。昨日の朝に見たライオンがいた場所に程近いこともあり、この一帯が彼らのテリトリーなのだろう。少し行くと、何台かの車が集まる訳でもなく、散らばるようにいるのが見えてきた。オローチさんは、その方向に向かって車を進めた。 「ライオン」と短くオローチさんが言った。 明るい茶褐色のメスライオンがゆっくりと足を進めているのが見えた。しかし、その様子は今まで見たものと明らかに違った。頭を真っ直ぐ前方に固定し、何かを見据えるように歩いていたのだ。その雰囲気に、これまでに無い緊張感があった。僕はその姿を見て直ぐに、「ハンティング」を始めるのではないかと直感した。これまでにも、何度か狩の場面を見たことがあるが、まさにその緊張感だったからだ。しかし、これまで見た狩のシーンは全て失敗に終わっていたので、是非、成功するところを見てみたいと、常々思っていた。 ライオンは1頭でも狩をするが、大概チームを組んですることが多い。確認は出来ないが、その先の草原に何頭かのライオンが姿勢を低くして獲物に近付いているのかもしれない。車が分散して停まっているのは、何処で狩が始まるのか定かでないからである。また狩の邪魔をしないよう、遠巻きにして見ているのである。 オローチさんは、ゆっくりと先のライオンが進んだ方向に車を進めた。僕は身を乗り出すように、フロントガラス越にその先を食い入るように見詰めた。緑と褐色が溶け合った草原が拡がっている。奥には深緑の森が草原の広がりを遮っていた。きっとそこには小さなクリークがあるのだろう。クリークや河に沿って森は形成されるのである。

「やった!」僕は興奮のあまり声を上げた。 車内は一気に沸き立ち始める。オローチさんは勿論だが、ポレちゃんとサワちゃんも、その瞬間を捉えていた。しかし、それ以外の人たちは、その貴重なシーンを見逃していたらしいのだ。 後から聞いた話だが、その時ポレちゃんは「やられた!」と思ったらしい。人によって立場は異なるのだなと、感慨深く思ったね。人それぞれ、感じ方は違うのだから当然と言えば当然なのかもしれないけれど、つい見逃してしまうことである。言われてみなければ気が付かないことって、案外多いのかもしれないなと、ふと思った。 前方に小さく、黒い物が横たわり、その上に覆いかぶさっているライオンの姿が見えた。僕はそれを見て、やはり狩は成功したのだと確信し、嬉しくなった。近付くと、そのライオンは、まだ若い、それほど大きくないメスだった。獲物はヌーの子で、ライオンは、その鼻先を銜えていた。窒息させようとしているのだ。まだ子供とも言えそうなそのライオンが狩を成功させたことに、僕らは少し驚いた。それを見て、ポレママが「よく頑張ったね。」と語りかけるように言った。 車を停め、その様子を見る。2つの生がそこにあり、一方はその光を小さくし、一方はその光を大きくしていく。しかし、それを見て「弱肉強食」と言うような概念は一切感じない。むしろ美しく、高潔である。あるのは生のエネルギーだ。 しかし、その光はまだ消えていなかった。ライオンが口を離すと、動き始めたのだ。すると、またライオンはその鼻を銜えた。ヌーが辛そうに声を上げる。その声が、しんしんと胸に響いてくる。その悲哀に満ちた声は、否が応でも心情を揺さぶる。ポレちゃんは見るのを止めてしまっていた。「早く、死なせてあげなさい。」とポレママが呟くように言った。きっとそのライオンはまだ若かったため、狩には成功したものの、絶命させる術が未熟だったのだろう。そうやって、狩を覚えていくのである。 そこに、仲間のライオンが来た。1頭、2頭とやってくると、狩を成功させたはずの子は、獲物を離して向こうに行ってしまった。後から来た2頭のライオンも若かったが、体は先ほどのより大きかった。そのライオンたちが、嬉しそうに獲物の太腿を舐めたり、寝転んで体を摺り寄せたりするのだ。時折、ヌーが力なく声を上げる。皆、始めの興奮はすっかり冷め、内にある種の痛みを感じているようだった。僕もそうだったが、それでもこの成り行きをしっかりと最後まで見届けるべきだと、目を離さないでいた。

そして、僕らはそこを離れ、ロッジへの道を帰ることにした。 ハンティングを見られたことは本当にラッキーだった。そして、そこに自然の営みを強く感じることが出来た。そこに残酷と言う言葉は当てはまらないように感じる。確かに、僕らはそれを見てストレスを感じていたが、それを肯定していたからだ。単純に「生と死」と言うだけではとても足りない、多くのものを含んだ、とても貴重な体験だった。それは、未だに僕の中に在り続けているのだが、まだそれを上手く説明できないでいる。それは僕の深淵に在って、核になっているような感がする。きっと、「生きる」と言うことなのかもしれない。そして、それこそがマサイマラからの贈り物だったような気がする。

ロッジに帰ると、朝食はバンダのテラスで取った。それはウエディング・プランの一つで、結婚式の翌日は、2人きりで朝食を取れるのだそうである。風が少し強かったが、晴れ渡った青い空と、緑のサバンナが拡がる展望を眺めながら取る食事は、とても素敵だった。 午前10時前にレセプションに行った。他の皆も集まっていた。サワちゃんが一足先に帰るためだった。たった2泊しかマラで出来ないのを承知で、僕らの結婚式に来てくれた彼女には、本当に感謝したい。去年出合ったばかりなのに、大切な友人の一人と思えるのは、やはりマサイマラが結びつけてくれたからなのかもしれない。 明るい太陽光の下、帰りの無事と再会を誓い合う。サワちゃんが手を振り、サファリカーに乗り込む。僕らも手を振って、別れを惜しんだ。サワちゃんの笑顔がとても眩しかった。 「サワちゃん、ありがとう・・・」

|

|

ムパタサファリクラブに初めて来たのは、2000年9月のことだった。それ以来、お世話になっているのだが、僕が此処を選ぶのは、友人がいることが理由だった。 広大な景観や素敵な施設、充実した食事なども、確かに素晴らしいが、やはりその理由にはならなかった。友人は、此処に来る以前からの知合いではなく、初めて来た時に出会い、そうなったのである。その時、彼女はロッジに就職して1年目の新人だった訳であるが、それを感じさせない、しっかりとした態度と気配りがあった。その時、僕らはそれほど会話を交わしてはいなかったのだが、何故か当初から気の合うような感じがしていた。同じ物を心の中に持っているような気がしたのだ。今思うと、それはきっと「マサイマラ」だったような気がする。 彼女と話したりすると、本当にマラを愛しているのだなと感じる。そこで暮らすのは、楽しいことだけではない。色んな辛いことや、大変なことも当然あるのだ。ロッジの敷地で火事が起こったこともある。また急病人が出て、ナイロビに送り届けたこともある。更には、強盗団がロッジの車を襲ったことだってあるのだ。そう言ったことを体験しながらも、彼女はマラを愛し続けている。否、むしろそれは強くなる一方のようだ。そして、出会った頃よりもずっと逞しく感じる。そんな彼女を、僕は美しいと思う。それは、「自分を生きている」と感じさせるからなのだろう。 僕は雨の降る中、温かなジャグジーの湯に浸かり、ふとそんなことを思った。 辺りは既に夜の気配で、オレンジ色の部屋の明かりに、降り注ぐ雨粒がきらきらと輝いていた。顔を上げて、その雨粒を受ける。冷たい刺激が心地よい。水流を作る低いモーターの音以外には、何も聞こえなかった。思いついたように、ボタンを押して、バブルを噴出させてみる。とたんに泡の吹き出る音がゴボゴボと煩く響き出した。無数の泡が体を浮き上がらせる。背中も腕も足も、泡のマッサージを受けて、リラックスする。しかし、それほど長くは続けなかった。煩すぎたのだ。やはり、静かにマラの雨と夜を感じたかった。

それから何か違うと感じていたのだが、それがよく分からずにいた。前に来たことがあると言うと、長が、場所が変わったのだと教えてくれた。そして、少し高い斜面に上がって見ると、確かに円形の村の跡が、今の村の横にあるのが見えた。村は定期的に移動するのだそうである。確かに衛生上、そうする方が良いのだろ。それも生活の知恵なのだ。 村は、木の枝を組んで作った柵で囲まれている。それは危険な動物なども外敵を防ぐためである。夜には飼っている全てのウシを柵の中に入れて守るのである。なので、村の中央はウシたちの休む広場になっている。マサイの生活はウシを中心に回っていると言っても過言ではない。ウシこそが財産なのだ。お金よりもウシなのである。そう言う訳で、結婚するにもウシが必要になってくるのだ。結納ウシと言う訳である。僕の結婚式の時にも、「ウシは何頭あげたのだ?」と酋長に聞かれた。もう何度もロッジの主催する結婚式に出ているので、日本人にそう言う習慣がないのは知っているのだろうけれど、冗談のついでにマサイの仕来りを教えたかったのだろうと思う。 村の中には、広場を囲むように土と牛糞と藁を混ぜて作られた家が幾つも建っていた。案内されて、その一つに入る。中には小さな炉があって暖かく、牛糞の匂いがした。いつものことながら、真暗で何も見えない。説明してくれるが、ほとんど見えないのである。文明の中で育っていると、眼力が弱くなるのだなと思い知らされるばかりである。家から出るとき、ヌーちゃんが誤って頭を入口の上にぶつけ、ぼろぼろと土が零れ落ちた。それを見て、ポレ&ヒポの悪友たちは、「ヌーが家を破壊した!」と、これ見よがしにからかった。ヌーちゃんは慌てて「ごめんなさい」と誤ったが、勿論、そんなことぐらいでマサイが怒るはずはなかった。 その後、お決まりの即席マサイマーケットでの買い物となった。ビーズの飾りや木を削って作った置物など、手作りのお土産を売るのである。値段は交渉によって決まるのだが、ナイロビの土産屋で似たような物の値段を確認すると、大概それよりも安く買える。ただ、ドルで買う分には割り増しになるけどね。マサイ村で買い物をする予定なら、シリングに両替しておくことをお勧めする。 マサイ村を出て、動物を探しにサファリに出た。出発前ころから広がり始めていた雲は、次第に空を覆い、厚みを増しているようだった。ヌーの群れや、シマウマ、インパラ、トムソンガゼルなど見られたが、既に見慣れた動物となってしまったためか、心にピンとくるシーンにはなかなか出会えないでいた。そんな時である。どんよりとした雲の下、草原を進んでいると、ずっと向こうに数台の車が小さく見えた。僕らの車も、そこに向かっている。それほどスピードを出していないのは、道から外れて丈の低いブッシュを進んでいるためだった。そこには1本の木があって、傍に岩陰が見えた。見ていると、岩陰が動き出したのだ。

そう、ぼくらは出発する際に、オローチさんにサイが見たいとリクエストしていたのだ。それが叶ったのである。それを聞くと、車内は一気に慌しくなった。この広大なマサイマラには、僅か3頭のクロサイしか確認されていないからだ。車はさらに近付く、いるのはどうやら1頭のようだ。オローチさんがオスだと教えてくれ、それがタロウであることに間違いないのが分かった。タロウと言う名は、オフィシャルな名前ではなく、ムパタサファリクラブに宿泊する日本人の中で広まった名前である。残りの2頭はハナコとその子供で、子供は3年前(06年)に生まれた。当時オスかメスか分からなかったのだが、今年になってようやくメスだと分かったようで、モモコと名付けられた。このサイたちの名付け親だが、坂本龍一だとか言われているようであるが、何を隠そう、僕の友人なのだ。彼女がれっきとした名付け親なのである。勿論、モモコの命名も彼女である。クロサイは絶滅危惧種にも指定されている動物であるが、そうやって愛称を受け、親しまれることは良いことだと思う。とは言え、追い回さずに優しく見守ってくださいね。 タロウは草を食べては、時折顔を上げては進む方向を決め歩き出した。その内また立ち止まると、草を食べ始める。そんなことを繰り返していた。4,5台のサファリカーがいたので、気にしているのかもしれない。しかし、サファリカーが危害を加えないことを知っているようでもあった。僕らはしばらくタロウの様子を見ていた。そして、帰る時間が近付いてきたので、そこを離れ、帰路に着いた。 帰る途中、ぽつぽつと雨粒が落ちてきたので、開けていたルーフを閉じた。サイが見られたので、皆かなり満足している様子だった。しかしそうなると、やはりハナコ親子に会いたくなる。タロウもそうであるが、親子にも去年会っていたからだ。僕にとっては、子供を産む以前からハナコと何度か会っていることもあり、何故か親近感を感じるのである。それは、きっとハナコの愛らしい小さな瞳の輝きを知っているからなのかもしれない。そして母親になった彼女の瞳は、確実に頼もしさを増しているのを感じた。そして、1年経った今の瞳に出会いたいと思っているのである。 小雨の降る中、瘤の後ろに茶褐色の動物がいるのを見つけ、僕は咄嗟に声を上げた。「ウォーターバック!」 車は停まり、皆が右手を見る。シカに似たレイヨウが2頭いて、こちらを伺っていた。それは確かにウォーターバックだった。

ウォーターバックは一見シカのように見えるが、そうではなくウシの仲間である。オスには角があるが、シカのように抜け落ちることはないのだ。ポレちゃんが好きな理由は、 多くの草食動物から感じられるようなか弱さはなく、凛とした風格を感じさせるからだそうである。 ウォーターバックを見ていると、後方にカンムリヅルがいるのに気付いた。そのカンムリヅルは、ウォーターバックの影に入ったかと思うと、翼を拡げた。それが、こちらから見ていると、ウォーターバックの肩から白い翼が生えたように見え、なんだか可笑しかった。それを見てヒポちゃんが「エンジェルみたい。」と笑って言った。 次第に雨足が強まってきたので、僕らは家路を急いだ。

冷たい雨が頭部を冷やすからか、のぼせることもなく、ジャグジーに入って1時間近くが経とうとしていた。温かい湯に浸かり、雨音を聞きながらサバンナを見る。しかし 、深い闇だけがそこにあった。崖の向こう側にあるはずの民家の明かりも見えなかった。たぶん霧が発生しているからなのであろう。視線をバンダに向ける。壁を兼ねた大きなガラス窓から、柔らかな光がもれて、濡れたテラスが琥珀色に光っている。その上で、雨粒が作る幾つもの小さな輪が浮かんでは消えていた。窓の明かりを見ていると、それまでになく温かな気持ちになってきた。僕はジャグジーから上がり、部屋に戻ることにした。もっと温かな場所がそこにある、そう感じたからだった。 部屋に戻ると、ポレちゃんが小さな吐息を漏らして眠っていた。

|

|

まだ太陽の昇らない暗いうちから、朝のサファリは出発する。保護区に向かう坂道を降りていると、次第に東の空の色が変わってくるのに気付く。天井にはまだ星が瞬いているのだが、東の空が深い紫色を帯びてくるのである。夜から朝に変わろうとする空間や時間、大気や大地など、周りを取り囲んでいる全ての気配が、微妙に変化を始めるのだ。深い紫だった東の空は、刻々と変化していく。先ほどまで暗い塊として拡がっていた雲は、燃え上がるようなガーネット色に輝き始める。その色の美しさと深淵さに言葉さえ失ってしまう。誰もが黙ってそれを見ていた。

日の出を眺めるのが大好きなポレパパは、その朝も太陽光に目を細めながら、うっすらと口元に笑みを浮かべていた。 この日のサファリも僕らはハーフデイ・サファリを選択していた。昨日、一昨日と雨が降ったので、道の状態が心配であったが、それほどマディになってはいなかった。とは言え、今までのように、草原の中には入っていけないと思われた。同じように見える草原だが、その土壌は場所によって異なるからである。経験のあるドライバーはそれを良く知っていて、決して無理はしない。もしも湿地帯に入ってしまったら、出てこられなくなる恐れもあるからだ。自然を相手にするとはそう言うことなのである。無理をせず自然に合わせること、それが良いのだと思う。 しかしそんな心配は無用と言って良いほど、その日のサファリも動物たちを見られたのだ。早朝こそ、ハイエナなどは見られはしたものの、心を動かされるシーンに出会えなかったのだが、他のサファリカーが帰路に着き、僕らの車だけの単独行動になってからが凄かった。まずは、キリンの群に出合った。低い潅木の並ぶ小さな木立の中に群れがいた。手前に、4頭ほどの子供と、木立の上に長い首を出している5頭ほどの大人が見えていたのだが、車を停めて観察していると、木立から次々に首が出てきたのだ。ざっと数えただけで、十数頭はいた。それほど僕らのことを気にしていないようで、また首を下ろし、緑の葉の中に消えた。その木立は、高さが3メートルほどぐらいしかなく、大人は首を下ろして、雨によって芽生えた柔らかな葉を食べていたのである。 そこから離れ、少し進んだところで、美しい色の鳥の姿を見つけた。背丈ほどの低い木の上にとまっていた。僕はそれを見るなり「ライラック・ブレステッド・ローラ」と声を上げた。その鳥はブッポウソウの仲間であるが、頭から後頭部にかけてエメラルド色で、頬は紅く、胸は明るい紫で、腹はコバルトブルーなのである。初めて見た時から、その美しさに魅了され、来ると必ず見たいと思っていたのだ。見ることはそれほど難しくはないのだが、綺麗に写真に撮りたいと思うのだが、それがなかなか上手くいかないのである。ただ、この鳥は車に対して警戒心が強くないようで、かなり近付いても逃げたりしない、なんてこともある。そして、その時がまさにそれだった。 このチャンスを逃す訳にはいかなかった。僕はカメラを向け、レンズのズームを最大にした。ファインダー越しに、その美しい羽が輝いて見える。僕は続けざまにシャッターを押した。皆もその鳥の美しさに見入っている。羽を拡げると、もっと綺麗なのだと教えてあげると、皆が飛び立つのを待った。しかし、何故か一向に飛び立つ気配を見せない。すると痺れを切らしたのか、ポレパパが、バンバンとロールバーを叩いて脅かそうとしたのだ。

パパは叩くのを止め、バツが悪そうに眉を寄せた。 子供のような気持ちになったパパの気持ちは分からないでもない。しかし、それはやはりマナー違反なのである。野生動物と接する場合は、なるべく影響を与えないことが、観察者として守らなければならないルールなのだ。 しかし、その鳥は驚く様子も見せず、依然とそこにいた。 飛び立つ気配を全然みせないので、車を出すことにした。タイヤが窪地に入っていたようで、そこから出る際に、前後に揺れた。その時である。鳥がさっと跳びだす様に飛び立ったのである。その瞬間、広げた羽が、美しい青に輝いた。ブルーサファイヤの輝きだった。 しばらく進み、小さな木立を抜けると草原に出た。草原の向こうには背の低い木々がフェンスのように横に広がっているのが見えた。きっと小さな川でもあるのだろう。その草原を少し進むと、白いサファリカーの姿が見え、僕らが来た方向に去って行った。その少し後のことである。草原の中を、二つの黒い塊が動いているのが見えた。その瞬間、僕の頭の中で、ピンと弦が弾かれた。 「ハナコ」とオローチさんが言った。 その黒い塊は、クロサイのハナコとモモコだったのだ。僕はふいを付かれたような気持ちで、二つの黒い影を追った。その親子に会えるとは思っていなかったからだ。昨日、タロウを見たこともあり、それ以上の幸運を求めることはしないでいたからだった。しかし、現実に親子に会えるとなると、とたんに心が高揚してくる。ハナコに会うことが、そして、その娘が元気に生きていると分かり、とても嬉しくなった。2頭は仲良く、草を食べながらゆっくり移動していた。背中には、黄色い嘴のオックスペッカーが数羽乗っていて、時折、親子の背中を行ったり来たりしていた。娘のモモコは1年前に比べ、遥かに大きくなっていた。でも、角はまだ小さく、瞳は子供のままだった。ハナコはすっかり母親の貫禄が付き、どっしりと構えている。しっかりと子育てしてきた彼女が、とても逞しく思えた。子供を持つ以前から彼女を知っていることもあり、姪っ子でも見るような、特別な感情が僕にあった。 その後、オロロロ丘の方向に戻り、草原から山に続く緩やかな斜面で朝食を取った。緑の草原で取る食事は最高に気持ちよかった。さほど遠くない所で、4頭のシマウマが遊んでいるのが見えた。爽やかな風と、午前の穏やかな時間がゆったりと流れていた。

その後、草原に戻ってサファリを続けていると、2日前に見たチーターの家族とまた出合った。三頭の子供たちは相変わらず元気そうで、見ていると自然に微笑してしまう。僕らは、安全にすくすくと育つよう祈りながら、そこを離れた。 少し行った所で、3台の車が停まっているのが見えた。近付いてみると、なんとオスライオンがヌーを食べている最中だった。立派なタテガミのオスで、鼻に皺を寄せ、肉に食らいつく姿は豪快である。そんな時だった。一陣の風がふっと通り過ぎたのである。すると、ヒポちゃんの被っていた帽子がふわりと舞った。帽子は木の葉のように、開いた窓からするりと抜けて、草の上に音も無く落ちた。 「どうしよう・・・。」とヒポちゃんは、半分困ったような、でも半分照れくさそうな、妙な笑みを浮かべて言った。 オローチさんはそれに気付き、車を少しバックさせた。それから、ドライバー席のドアの下に帽子がくるように車をまわした。そして、少しだけドアを開き、手をのばして帽子を拾い上げたのだ。そうやって帽子は無事にヒポちゃんの手に戻ったのである。その帽子は、ヒポちゃんにとって忘れられない思い出の品となったのは言うまでもない。 そのライオンから少し離れた木の根元に、ライオンの家族がいた。そこにはオスが1頭いたが、きっと食事しているライオンと共に、この家族を守っているのだろう。皆、既に食事を終えたのだろうか、オスもメスも子供も、静かに横になっていた。ふと、こちらを見るように顔を上げたりするが、先ほど見たような荒々しさは微塵も感じられない。そこには、穏やかな雰囲気に包まれた家族の姿があった。 昼が近付いてきたので、帰路につくことにした。車は軽快にサバンナの道を走る。真上に上がった太陽から、強烈な光が降り注いでいる。その光を受けて、草原が輝いていた。 どのくらい走っていただろうか。ふと、前方にエランドの姿が見えた。エランドはレイヨウの中で一番大きく、大人のオスは900㎏にもなる。その動物が、道を隔てて、左側に1頭、そして右側に2頭いるのが見えた。車はそのままのスピードで近付いていく。すると、左にいるエランドが走りだした。それはまるで車と並走するようで、離れるどころか、次第に車との距離が近くなっていくのだ。車窓からも、その大きな動物が真剣に走っているのが分かる。その時である。その大きな巨体が一瞬にして消えたのだ。 「?!」 僕は反射的に視線を右前方に替えた。すると、窓枠の上から、巨大なエランドの尻が、現れた。車の右前方の空中に、後足を曲げた空中姿勢で巨体が浮かんでいた。車よりも遥か上を、一気に跳び越えてきたのだ。そして、どっと地面に降り、そのまま仲間の傍に走っていった。その跳躍は、軽快と言うよりは重厚。たっぷりとした質感を伴った、力強いものだった。僕はその跳躍を見て、とても興奮していた。そんな場面を見るのは、勿論初めてであったし、何よりも、野生動物の奥に潜む力を垣間見たような気がしたからだった。そのシーンは写真には撮れなかったが、僕の記憶にしっかりと刻み込まれている。 エランドは大きな体をしているが、臆病な動物である。仲間から取り残されて不安になり、しかも車の存在が隔たり感を強めた結果、そんな大跳躍を敢行したのであろう。ストレスを与えてしまったことは良くないと思うが、それは予測するのは難しかったと思う。それは何もマラだけの話ではない。予測出来ないことの方がむしろ多いくらいだ。だから、その貴重な体験もまた、マラが僕らに見せてくれたものだと思うことにした。

教えているマサイは去年と同じ女性だったが、明らかに雰囲気が違って見えた。その娘はロッジの隣に住むマサイで、僕の知っている娘なのだが、何故か違って見えたのだ。顔を合わせると、彼女も僕を覚えていて、にこりと笑った。しかし、依然のはにかむような、恥し気な表情はなく、ある意味貫禄のある、落ち着いた雰囲気が感じられた。アクセサリーの作り方を日本語で説明するため、ロッジの友人も同席していたので、そのことを言うと。去年、結婚したためではないかと答えた。それを聞き、僕もポレちゃんも驚いた。若くして結婚したこともそうであるが、それよりも、結婚したことによって、こんなに変わるものなのだと、驚いたのだ。少女の面影はそこには無く、強かな女性の姿がそこにあった。僕はその変わり様に驚き、そしてポレちゃんもそうなるのかなと、恐る恐る横目で彼女を見た。子供のように笑う彼女からは想像出来なかったものの、一抹の不安はあった。以前ポレパパに、家族で一番怖いのはポレちゃんだと聞かされていたからである。ふと、きっと僕は将来、尻にひかれるのだろうなと思った。 ヒポ&ヌーは、2人ともなかなか器用にビーズの腕輪を作り上げ、その後、そのマサイからビーズで作られたアクセサリーや小さな篭などを買った。マサイのビーズ細工は何時見てもその色使いに感服してしまう。幾何学模様に配された、色鮮やかなビーズがとても美しいのである。その配列を全て頭の中で構成しながら作るのだから凄いと思う。職人芸の域に近いのではないかと思う。 その後、バンダに戻り、のんびりと午後の過ぎて行くのを、景色を眺めながら過ごした。夕方になってから、ジャグジーに入り、遠く拡がるサバンナを見渡す。あらかじめグラスに入れておいたバーボンの水割りを時折口に含み、温い湯に浸かりながら、暮れて行くマサイマラを眺めるのは最高である。太陽が傾くに連れて、空の青は深みを増し、群青へと変わっていく。光と影はコントラストを弱め、次第にその境界が溶けて行く。草を揺らす風はどことなく優し気で、僕の耳元をそっと流れていた。 風が歌っていた。 |

|

朝のサファリから帰り、バンダに戻ると、ポレちゃんが明るい笑顔で迎えてくれた。実は、ポレちゃんは疲れのためか、昨夜に少し体調を崩したようで、朝のサファリを取り止めたのだ。その甲斐あってか、すっきりした様子で顔色も良くなっていた。やはり、結婚式の疲れが出たのだろうと思う。否、それだけではない。出会ってから、僅か1年で結婚したと思うと、肉体的にも精神的にも忙しかったに違いない。僕にしたって、それまでは一人身の気ままさで自分のペースで暮らしていたのが、まるで早送りのスイッチを押されたかのように、あれよあれよと事が進み、3年分の用事を半年で片付けたような気分だった。そんなことで、ひと区切り着いて、急に疲れが出たのだろう。

僕は埃を落とすために軽くシャワーを浴び、着替えた。それから歯を磨いた。そして、最後に一口、蛇口から出る水を飲んだ。「アフリカの水を飲んだ者はアフリカに帰る。」その言葉が思い出され飲んだのだ。 僕がサファリに行っている間に、ポレちゃんは大方の荷物をスーツケースに入れて片付けてくれていた。午前10時にロッジを出て、帰路に着くためである。マラで過ごした時間は、とても素晴らしいものだった。勿論、これまでもそうに違いなかったが、今回は結婚式もあり、特別の思いがあった。大好きな場所であるマサイマラで、結婚式を挙げることが出来、本当に良かったと言う思いで一杯だった。

午前10時前にレセプションに行くと、既に皆の姿があった。帰り支度や何やらで、朝食を一緒に取らなかったので、皆はポレちゃんのことを心配していたようだが、顔を見て安心したようだった。エントランスの前で、ロッジの友人も一緒に記念写真を撮る。皆の笑顔が、アフリカの太陽のように眩しく輝いていた。 車に乗り込み出発する。友人も別の車に乗ったようだった。エアストゥリップで僕らを見送り、そして新たな顧客を迎えるためだ。手を振るロッジのスタッフに、こちらも手を振る。その中に、お世話になったもう一人の日本人スタッフの姿もあった。健康そうな明るい笑顔が素敵な女性である。「また来ます!」僕はそう言って、手を振った。 エアストゥリップに着き、飛行機の来るのを待つ。時間通りに来ないのは、予想通りだった。それがケニア時間なのだ。僕らは記念撮影をした後、 小さな待合所の茅葺屋根の影に入って、飛行機の来るのを待つことにした。 友人の小さく華奢な後姿が、明るい太陽光に照らされているのが見える。その後姿からは、何か頼もしさとでも言うようなものが感じられた。彼女はこれまで此処で、多くの人を迎え、見送ってきたのだろう。そして、これからも・・・。様々な出会いや別れの中で、僕を友人として思ってくれて本当に嬉しく思う。そして僕とポレちゃんが会えたのも、サファリのグループ決めをした彼女のお陰だった。たまたまそうだったのだと言えるかもしれないが、それこそが運命であり、必然なのだと感じる。偶然は幾つもあるが、それが必然となるには、何らかの力が作用しているから、そんな感がするのである。彼女と出会い、友人となり、彼女が決めてたまたま一緒にサファリした女性が、僕の伴侶となった。全て偶然の連なりであるが、そうなる必然があった。そして、そこにはマサイマラがあった。

「大切な場所がここに在る。」 ふと気付き、隣を見るとポレちゃんが笑っていた。

ポレパパ、ポレママ、ヒポちゃん、ヌーちゃん、そしてサワちゃん。一緒にここに来てくれてありがとう。心のこもった結婚式をコーデュネイトしてくれた友人やロッジのスタッフにも心から感謝したい。そしてポレちゃん。僕の望を聞いてくれてありがとう。マサイマラで結婚式を挙げられたことが、とても嬉しいんだよ。ここは僕にとって、本当に大切な場所のように思うんだ。それは故郷を思う以上に、大きなものとして感じるんだよ。大切なものが此処に在る。そう感じるんだ。 マサイマラはいつも両手を拡げて僕を迎え入れてくれる。感じる全てが、大切な何かを与えてくれる。眩しい光に目を細め、深い闇に目を凝らす。風の歌に耳を澄まし、虫の音に耳を傾ける。草原の緑を鼻で嗅ぎ、雨の訪れを鼻で感じる。夜空を見上げ、宇宙の拡がりを感じ、花を覗き込んで、その神秘を垣間見る。その一つ一つが、僕の内部に静かに染み込んでくる。気付かない内に、ゆっくりと浸透する。僕はまるで新たなエネルギーを与えられたように、穏やかに覚醒する。心と精神が開放され、より自分になっていく。此処には、僕の心の居場所がある。そう感じるのだ。そして、それらを全て包み込むものが在るのを感じる。 その感覚は、初めてこの地に来た時から感じていた。不思議な感覚としか言えない。マラに来ると何故か、見守られているような、そんな感覚があるのだ。そして何時からか、ここで出会った女性と結婚するのだろうなと言う気がしていた。それだからポレちゃんとの結婚を、それ程考えることもなく決めたのかもしれない。不安や疑問など殆ど無かったのだ。それは去年、ポレちゃんと一緒にサファリをしていて、マサイマラの女神が微笑んでくれているように感じたからだった。そして今、僕たちを祝福してくれている。 透明な、深く明るい青い空が、大きく拡がっていた。

「また帰ってくるよ!」 僕の大切な場所。 マサイマラ。

終わり 07/07/2007 |

WALKABOUT

【PR】