KENYA

POLE POLE TRAVEL 2

2003年夏、ケニアにまた帰ってきました。とても楽しく素敵な旅になりました。

「アフリカの水を飲んだ者はアフリカに帰る」 本当です。

Habari Yako? みんな元気(Aug. 2003)

Chapter

レインマン 半日サファリ セレンゲティ ASANTE(ありがとう) 僕は香港にいた。バンコク経由ドゥバイ行きのEKが発つまでには、まだまだ時間があったので、一旦入国し、街でも散策することにしたのだ。まず両替をして、それからエアポート・エクスプレスの駅のカウンターでオクトパス・カード(八達通)を購入した。香港に行った人ならたいがい知っていると思うが、このカードはエアポート・エクスプレスやバス、地下鉄と行った交通手段で使えるとても便利、且つお得なプリペイドカードなのだ。1枚150HK$でそのうち50$がデポジットされる。残高が少なくなれば、地下鉄などの各駅に設置された「増値機」で補充出来、何度でも繰り返し使えるのだ。しかも鉄道は割引運賃が適用されるし、小銭が無くて困ると言うこともない。カードをただ駅の改札やバスの乗り口に設置されたセンサーにかざすだけで良いのだから、慣れない観光客にとっても便利この上ないのだ。

高速道路を降り、市街の道路に入ったとたん渋滞になる。バスの天井に当たりそうなぐらいに、大看板がせり出し、これぞ香港と言った感じがする。改築中のビルには、竹を組み合わせた足場が組んであり、未だにそうやって作業が行われているのが逆に面白いと感じた。鉄パイプに無い温かみが竹に感じられるのだ。歩道に目をやると、人々がごちゃごちゃと入り混じって歩いている姿に活気を感じた。僕はたまらず2階から降り、次のバス停で降りることにした。 僕が降りた場所は旺角と言って、一年中賑やかで活気のある庶民の町と言った所である。その先の高級ブランド店や一流ホテルの立ち並ぶ尖沙咀とは違った、下町的な感じである。有名

な女人街や金魚街があるのもこの界隈である。冷房の効いたバスに乗っていたので、歩き初めは特に暑さを気にすることはなかったが、次第に亜熱帯のねっとりとした暑さが僕の内部に染み込んできた。デイパックを背負った背中にじっとりと汗が滲んでくるのが分かる。回りを見ると、香港人たちは殆ど汗をかいていないのである。僕だけがハンカチで額の汗を拭いながら歩いているのだ。僕は一旦冷房の効いた電気機器ショップのビルに逃げ込み、汗が引くのを待った。汗ひとつかかずに歩いている人たちは

、この気候に慣れているだけだとはとても思えなかった。「何かある。」僕はそう感じ、マンウォッチングを開始した。 まず最初に気付いたのは、皆の歩くスピードが異常に遅いと言うことだった。僕が普通に歩くと、必ず前の人が邪魔になり、体をひねって追い抜いてしまうのだ。それを彼らが歩く早さと同じにすると、幾分汗の出が少なくなったような気がした。それから、歩いていると用もないのに店に入ったり軒先に佇んでいたりする人たちが多いのに気付いた。やはり彼らも暑いのである。そして、暑いと感じたら、すぐさま冷房の効いた店に入り涼を取っていたのだ。そこで汗を抑え、体を冷やしてから、また歩き出すのである。そうと分かり、僕も同じように歩いてみるが、だんだんイライラしてきた。そのゆっくりしたスピードがとても耐えられないのである。失速寸前の飛行機みたいな気持ちなのだ。僕は暑くなったら店に入ると言うことだけにして、自分の歩幅とスピードで歩くことにした。人ごみの中を歩く時よく思うのだが、自分の歩幅と言うのを妨げられると、気持ちが悪い。日本では早すぎ、香港では遅すぎる。もし僕の歩幅とスピードがぴったり合う場所があったら、そこが僕の住む場所なのかもしれない。なんて、たまにはカッコイイことを言ってみたいなぁ。

ちょっと食事でも取ろうと思ったのだが、「大家楽」や「大快活」と言ったファーストフード店はどこも混雑していた。一人だとやはりそう言った人数を気にせず入れる店が良い。また僕はそこの味も結構好きなのだ。B級グルメそのものであるが、なかなか美味しいのである。しかも安くボリュームもあり、おまけにテイクアウトまで出来るのだ。香港まで来てマクドナルドのハンバーガーを食べるなら、そう言ったファーストフード店で食べることをお薦めする

。暑いこともあり、空いている店を探すのを諦め、早めに空港に戻ることにした。空港にもレストランがあって、ちょっと高いがそこで食べることにしたのだ。

香港に来て、何も食べない訳にはいかないのだ。 チェクラップコク空港に着き、出発ロビー奥のレストランに入った。そこでチャーシューと鶏のローストのせご飯を食べることにした。勿論チンタオビールも買った。味はなかなか美味しい。中華と言うのは、僕にとってはまだまだ未知の味の領域で、その複雑な調味料が魅力的である。それがファーストフードであっても感じられ、美味しいのだ。以前、スープを飲んだ時、何か知っている味がしたのだが、それが何かなかなか分からないことがあった。翌朝、ふとマーケットを歩いているとミカンの皮が干してあった。それを見てはっと気付いた。それはミカンの香りだったのだ。中華では干したミカンの皮を臭み消しや香り付けに、スープなど煮込み料理によく使うと知ったのはその時からだった。牛モツの煮込みなどにも入れられている。 チェックインを終え、搭乗ゲートに向かう。いよいよナイロビに向け出発である。懐かしい顔の面々が脳裏に浮かび、何故か笑みが零れてしまう。傍から見たら気持ち悪いかもしれないが、止められないのだ。もうすぐ、マラに帰る。そう思うと、自然に頬が緩んでしまうのだ。 「

Twende Africa !! 」

カードを購入すると、僕はバス乗り場に向かった。その理由はエアポート・エクスプレスより格段に安いからと、2階建バス(ダブルデッカー)の上からのんびりと見る景色が好きだからだ。香港市内まで1時間ぐらいかかるが、それも楽しい。バス乗り場に行くと、丁度A21路線のバスが停まっていた。僕はそれに乗り込み2階席の一番前に座った。冷房も効いて気持ちよい。僕は市内までのバスの快適な道のりを楽しむことにした。

カードを購入すると、僕はバス乗り場に向かった。その理由はエアポート・エクスプレスより格段に安いからと、2階建バス(ダブルデッカー)の上からのんびりと見る景色が好きだからだ。香港市内まで1時間ぐらいかかるが、それも楽しい。バス乗り場に行くと、丁度A21路線のバスが停まっていた。僕はそれに乗り込み2階席の一番前に座った。冷房も効いて気持ちよい。僕は市内までのバスの快適な道のりを楽しむことにした。 旺角に信和中心と言うビルがあって、その地下1Fに小さなマニアショップが集まっている。話の種にちょっと入ってみることにした。中には日本のアニメグッズや書籍、CDやDVDが売られ、若い子たちが結構入っていた。僕は特にマニアでも何でもないが、日本アニメの人気をまじまじと感じ、日本で育ったマンガ・アニメ文化は凄いのだと改めて感じた。そして場違いな所にいる自分が恥ずかしくなってすごすごとそこを出たのである。

旺角に信和中心と言うビルがあって、その地下1Fに小さなマニアショップが集まっている。話の種にちょっと入ってみることにした。中には日本のアニメグッズや書籍、CDやDVDが売られ、若い子たちが結構入っていた。僕は特にマニアでも何でもないが、日本アニメの人気をまじまじと感じ、日本で育ったマンガ・アニメ文化は凄いのだと改めて感じた。そして場違いな所にいる自分が恥ずかしくなってすごすごとそこを出たのである。

|

香港~バンコク~ドゥバイの長い航路も、それほど苦痛にはならなかった。エミレーツ航空は機材が良いし、ミールサービスもかなり充実しているのもその理由の一つだ。ただ、個人的に言えば、魚料理はあまり好みの味ではないので、もっぱら肉料理を食べることにしている。ドリンク類の質も高く、僕はワインを飲むことが多い。香港~バンコク間の食事は取ったが、さすがにバンコク~ドゥバイ間の食事を取ることは出来なかった。お腹が一杯で入らなかったのだ。それもそのはずで、僕は香港でも食事していたのだから、仕方がない。機内食と言うのは、各航空会社で色々と工夫がされてあったり、異国の味がしたりと、楽しみなので、食いしん坊の僕としてはちょっと残念だった。 勿論機内食を2回食べられるから、態々香港経由にしたわけではない。それはそれで理由があったのだ。まずは航空券を安く購入したかったからと、香港に興味があって、立ち寄るのも良いなと思ったからだ。実は7月 初旬には既にEKの格安チケットはキャンセル待ち状態であり、関空発を諦めたのだ。そして、年末年始に利用した香港の旅行会社を再度利用しようと考えたのだ。香港であれば、近いのでチケットを書留郵便で送ってもらえ便利だし、何といっても航空券が安いのが良い。香港までのチケットを安く購入出来れば、かなりのお得となる。今回は、香港までのチケットはPEX運賃でそれほど安くは手に入れられなかったが、それでも関空発EKの格安チケットよりは安くなった。考え方にも寄るが、香港でちょっと遊ぼうと思うなら断然お買い得である。 僕は香港の音楽にも興味があって、安い音楽CDやDVDを買って帰るのも目的の一つだった。 実のところ、香港の音楽シーンのことは良く知らないのだが、MTV等で見たり聴いたりして好きになったのだ。ちなみに、サミー・チェンは結構好きだ。前に香港で買ったPinkと言うアルバムはなかなか良かった。バラード系の歌が優しく美しいのだ。それも、知らずにたまたま買ってみたものだった。帰りに香港で1泊するので、今回も適当に買って帰ろうと思っているのだ。

ドゥバイ空港は綺麗な空港で、中でも大きなスペースを占めるショッピングエリアが素晴らしい。勿論、免税店である。貴金属からミネラルウォーターまで色々な物が売られている。それから、空港の中央と1番ゲートの近くにカフェがある。僕は遠いが1番ゲートのカフェまで行くことにした。初めてケニアに行った時から利用していて、そこでアイスモカのラージサイズを注文するのが「お決まり」になっていたのだ。いつも思うのだが、日本のラージサイズは外国ではミディアムサイズなのには納得がいかない。日本でも同じ規格にして欲しいものである。日本の2倍ぐらいありそうな大きなカップに、たっぷりのアイスコーヒーにバニラクリーム の乗ったアイスモカはなかなか美味しい。また、飛行機で長距離を移動する時は結構喉が渇くので、このサイズは嬉しい。僕はしばらくカフェの椅子に腰掛けて休むことにした。 午前8時10分。定刻通りEK723はナイロビに向けて飛び立った。僕は幸運にも、オーバーブッキングでビジネスシートに座れることになった。やはり、ゆったりとしたシートに座れるのは嬉しい。背もたれを倒し、フットレストを上げ、リラックス出来る。しかもシャンペンサービスも受けられるのだから嬉しい。僕は残り少なくなったナイロビまでの移動をのんびり楽しんでいた。 どのくらい飛んだであろうか、キャビンアテンダントが通路を行ったり来たりする姿は特に気にならなかったが、その後ドクターか薬を持っている人はいないかと尋ねるアナウンスがあった。後方で急病人が出たようである。だからと言って、僕に何が出来る訳でもなく成り行きに任せていると、しばらくして機長からアナウンスがあった。急病人が出たため 進路を変え、一番近い空港に向かうと言うのである。急病人では仕方がない。誰もそれに対して文句を言う者はいなかった。一番近い空港に向かっているとは言え、それでもかなりの時間が経っていた。次第に高度が下がり、窓から青い海が見えた。海岸線に近付くと、川から泥が海に流れ込んでいて、その辺りだけが茶色に変色しているのが見えた。滑走路は海岸のすぐ近くにあり、その手前で、幾つかのモスグリーンのテントと軍用機が見えた。飛行機はスムーズに滑走路に降り、続いてアナウンスがあった。「ようこそ、ジブチ国際空港へ」 降りたからと言って、僕らが降機出来る訳ではなかった。病人の搬送や再出発の準備の間、機内で待つのである。窓の外を見ると、低い木がまばらに生えるだけで、此処が国際空港だとは思えなかった。何よりもジブチと言う場所が、何処にあるのかも知らなかった。音のニュアンスからきっとエチオピアの何処かなのだろうと推測した。それは当たらず外れず、と言ったところで、実際はエチオピアとソマリアの間にある小さな国だったのである。僕は初めてジブチと言う国があるのを知った。

特にアナウンスはなかったが、病人は無事に搬送されたようだった。アテンダント達の表情からもそれが分かった。そこまでは良かったが、それからがいつまで経っても動かないので、だんだんイライラしてきた。それと言うのも、ケニアッタ空港に着いたその足で国内線のウィルソン空港に向かい、そのままマサイマラにエントリーする予定だったからだ。定刻通りであればその間が3時間もあるので、少しぐらいの遅れなら平気だと思っていたのだが、時間が刻々と過ぎて行くのに合わせて気持ちが焦りだしたのだ。「もしかしたら、マラ行きの飛行機には乗れないかもしれない。」「早く出発しろよ。」苛立ちがどんどん大きくなっていくのが自分でも分かる。 と、次の瞬間、肩の力がふっと抜けた。「何だ何だ? ポレポレ、アフリカ時間でやろうぜ。なるようになるさ。イライラするなんて、まだまだアフリカ人にはなれないよ。」てな事をふっと思ったのだ。そう思うと、それまでの自分が可笑しくなってきた。焦ったって仕方ないのだ。なるようになるのである。マラでの7日の滞在が1日短くなるかもしれないだけである。もし駄目だったらちょっとナイロビを楽しむのも良いじゃないかと思うようになった。そして、気分を変えて音楽を聴くことにしたのだ。 出発したのは、着陸してから約1時間半後だった。ナイロビ到着は15時ぐらいになると機内アナウンスがあり、マラ行きは絶望的となった。こうなると、後は着いてからどうするかだけである。それは着いてから考えることにした。 これはトラブルと言えるかもしれないが、当然そうすべき事であるし、また自分の苛立ちが無くなったこともあって、僕の中ではトラブルではなく、ハプニングとなった。旅をする内には色々なことに出会うものである。それをトラブルにするかハプニングにするかは自分次第なのだと思う。身に危険を及ぼすことは論外であるが、それもまた旅の面白さなのかもしれない。そうとは言え、それで僕の不安が無くなった訳ではない。ただ、気持ちの上で余裕のようなものが出てきたのは確かだった。そして、逆にこの状況が楽しくなってきている自分に気付いた。これからどうなるのか、その不確定さが面白くなってきたのだ。 ナイロビに着いたのは14時半頃だった。

|

|

空港でビザを取得し、イミグレーションを抜けて、荷物が出てくるまでの間に両替を済ませ、そして荷物を持って税関を抜け、空港を出たのは丁度15時だった。驚くほどにスムーズに事が進んだのであるが、如何せん、もはやマラ行きの飛行機に乗れる時間ではなかった。しかし、出発が遅れることだってある。それに、チケットは空港にあり、どっちにしろ取りに行かなければならなかった。僕は一部の望みを抱き、ウィルソン空港に向かうことにした。空港を出るとすぐ「Taxi」と書いた紙を持った若い男と目があった。「ウィルソン空港に行きたいのだが」と言ったら、彼は「OK」と明るく応え、僕を車の方に連れて行った。彼はその車の運転手だった。しかし、これで安心してはいけない。乗る前に必ず値段を確認しておくべきなのだ。「幾らか?」と聞くと「1200シリングだ。」と言った。僕はこのタクシーに乗ることを即決した。この1200シリングは妥当な値段だったからだ。「こいつは良い奴だな。」と思った。何故かと言うと、ひどい奴は外国人だと見ると、べらぼうに高い値段を吹っかけてくるのだ。しかし彼の言い値は現地相場だった。急いでいることを告げると、彼は承知したと車を飛ばし、20分ほどでウィルソン空港に到着した。 僕は運転手に待ってくれるよう言い、車から飛び出した。しかし、空港にはカウンターに二人の係員の姿しかなかった。「もう飛び立ったのか?」と聞かなくても分かる質問をカウンターの女性に した。彼女はとっくにと言う表情をしながら頷いて、今や役に立たないチケットを取り出した。そして僕を確認し、そのチケットを僕に手渡した。何とかならないかと聞くが、今日はもうマラに飛ぶ便はないと言う。そして、事務所で話してみてくれと言った。僕は分かったと、そこを出たが事務所が何処なのか分からない。もう一度引き返そうとすると、運転手がこっちだと案内してくれた。 事務所は待合室から一旦外に出て、脇の階段を登った所にあったのだ。要するに待合室の2階だったのである。事務所に入り、すぐ前にいた女性にチケットを見せて話すと、向こうにいる男性に話してくれと言った。どうやら彼がこの事務所のボスのようである。僕は彼の前に立って、遅れた原因を話し、どうしてもマラに行きたいので何とかならないか、とお願いした。初め彼は難しいと言った。すると、運転手も加勢してくれ、何やらスワヒリ語で言ってくれた。こんな時は、誰でも良いから側にいてくれると心強い。すると、彼は難しいがと前置きしてから、明日、空席が出たら乗せてくれると言ってくれた。しかし、朝の便は予約が一杯で、可能性があるのは午後の便だと言った。それでも、難しいのは変わりないらしい。確かに一番観光客の多い時期なのであるから言うことは分かる。しかし、なんとか朝の便に乗れないかとお願いしたら、確約は出来ないがと念を押すように言ってから、明日9時に事務所にチケットを持って来いと言ってくれた。僕は彼に礼を言い、事務所を出た。しかし、これで決まった訳ではない。あくまで、キャンセル待ちなのだ。しかし、僕は乗れるのではないかと密かに思っていた。それは根拠が無い訳ではなかった。以前乗った時に、操縦席の助手席に顧客を座らせていたのを見ていたからだ。とは言え、楽観的な僕の性格だからかもしれない。

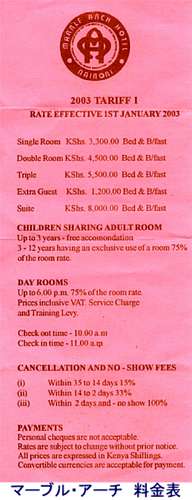

タクシーはナイロビ市内に入った。交差点で停まった時、運転手がマーブル・アーチを知っているかと聞くので、知らないと答えると、1枚のリーフレットを渡してくれた。それは写真付きのホテルの案内で、値段もシングルルームで3300シリングと手頃であり、そこそこ良さそうなホテルだった。それで、そのホテルにすることにした。リーフレットを車内に置いてあると言うことは、紹介料を頂いているのかなと思ったりしたが、そんなことはどうでも良いことであった。まずは寝床を確保しなければならないのだ。 ヒルトンが見えたが、タクシーはそのまま進んだ。その先は下町風情の雑踏とした界隈で、その中を車は進む。マタトゥと呼ばれる乗り合いバスが並んでいるところを見ると、此処はマタトゥ乗り場らしかった。先でマタトゥに乗り降りしているのか、前方が塞がってなかなか進まなかった。車の両側を、ひっきりなしに現地の人々が歩いている。僕は肌の色の違いを痛烈に感じた。ふと頭に不安が過ぎったが、それ以上に何故か楽しくなってきた。歩いている人の皆が皆悪い人間であるはずがないのだ。皆一般市民なのである。とは言え、危険なのも確かなのだから緊張感を持って行動しなければならない。そう自分に言い聞かせた。ようやく車は動き出し、その先を左に入った少し向こうにホテルはあった。 マーブル・アーチ・ホテルは外観を見る限り、悪くはなかった。運転手はスーツケースをトランクから出すと、僕をレセプションまで案内してくれた。僕は彼に礼を言い、少し大目のチップを渡した。タクシー代にホテルの紹介手数料、プラス気持ちである。良い奴だと思うと、自然に大目になってしまうものだ。彼は嬉しそうに礼を言った。それから、明日の朝8時に迎えに来てくれる約束を交わして、ホテルを出ていった。 受付担当はすらりとした長身で、ケンと言う名だった。彼は気さくでちょっとお洒落な感じだった。ホテルではクレジットカードの支払いも大丈夫で、値段もリーフレットに書いてある通りだった。僕はその対応に、安心感を覚えた。部屋は3階の隅で、そこそこ広く、清潔感もあった。バス・トイレ付きで、TVや電話もあった。 また大きな窓の外には小さなテラスがあって、下町風情を眺めることも出来た。だが、まだ落ち着いた訳ではない。今日から滞在予定だったロッジのナイロビ事務所に連絡を入れ、事情を説明しなければならないからだ。また、そのロッジでは友人が僕を待っていてくれているので、一時も早く連絡を入れ、心配させないようにしなければならなかったのだ。電話を取って、レセプションに外線を繋いでくれと頼んだが、繋がらない。ケンが2度ばかり1階と3階を行き来したが、どうやら故障しているようで、僕は1階に降りて電話することにした。 無事に連絡も付き、ほっとして部屋に戻った。明日はどうなるか分からないが、なるようにしかならないのである。考えたって仕方がないのだ。駄目なら、陸路で行く手だってある。それよりも今は、気持ちはナイロビに向いていた。クラクションの音やざわざわした空気が窓越しに感じられ、何かワクワクするような感覚を持っていた。これは初めてナイロビに来た時とはまったく違う感覚だった。初めての時は、危険だと言う観念に縛り付けられ、すれ違う人の一人一人にさえ神経を尖らし身構えていたような気がする。今も「危険」と言った意識は持っているものの、 それ以上にナイロビを感じたいと言う思いが強くあった。

|

|

ケニアは4度目であるが、実のところまだナイロビを知っているとは言えなかった。僕は行った先々の街や村では、特に目的も無くぶらぶら歩いてみるのだが、ナイロビはまだそれ程歩き回ってはいなかったのだ。危険と言うこともあるが、それ以上にマラで過ごしたいと言う気持ちが大きく、滞在の殆どをマラに当てていたからだった。それでも2度目の旅では少し時間があったので、ナイロビの旅行会社の担当者に、現地の生活を感じてみたいと言ったところ、個人的にある場所に行ってみないかと誘われた。 それは、サイディア・フラハと言うNGOで、子供や女性の支援をしたり、養護施設を運営している所だった。それはナイロビからマタトゥで1時間ほど行ったキテンゲラと言う場所にあった。そこでは発起人の一人である日本人男性が生活をしながら活動していると聞いていたが、僕が行った時は丁度日本に一時帰国していた。後日、日本で行われたイベントで会うことが出来たのだが、本当に優しそうな男性だった。彼 は僕が施設を訪れたのを知っていて、それが嬉しかった。 サイディア・フラハには僅か1泊しかしなかったのだが、その体験は大きなインパクトとして僕の中に刻み込まれた。そして、その体験は僕にとってとても大切なものになった。それが何なのかは自分自身でまだ良く分かっていないのだが、確実に僕の中に留まって、熟成しているのだ。ただ単にカルチャーショックや生活のギャップとか感じたと言うのではなく、生き方そのものに影響するような何かを持ったのである。上手く言えないが、僕の重要な部分の一部に取り込まれた、そんな気がする。 サイディア・フラハは小さな学校のような施設で、そこに何人かの子供が暮らしている。施設自体は、その子供たちを養護するだけではなく、周辺の女性や子供達に教育やミシン掛けなどの技術を学べる場所を提供している。それ以外にもエイズに関する知識や、被害を防ぐための講習なども行っている。しかし、実際にはなかなか浸透するのは難しく、頭では分かってはいるけれど、実際にはなかなか出来ないと言うのが現実なのだそうである。女性の立場はまだ弱く、またコンドームを買う余裕も無いのだ。 東アフリカで一番経済発展をしているケニアであってもそうなのである。貧富の差が激しく、仕事を求めて地方から多くの人々がナイロビに流れ込んでくる。でも、その需要をまかなえる程の仕事は無く、多くの人々がその日暮らしの生活を送ることになる。若い女性は現金を得るために性を商売道具とする者も現れる。それは生きていく為の手段であり、それを批判出来はしない。アフリカ人は性に対して大らかであると言われるが、それはアフリカの環境が必然的に作り上げた風習や資質である。広大な自然の中で生きていく上で、子孫を残して行くと言う、まさしく生物としての営みの中で育まれたものであるのだ。性を商売に変えたのは、裕福な外国人だと言う。性を容易く金で売り買い出来ることを知り、生きるための商売の道具となったのである。それは何もアフリカだけの話ではない、東南アジアでも同じような話を聞く。そこには日本人が関与しているのは紛れもない事実なのだ。それは先進国で言うSEX産業とは別物であるのだ。 サイディア・フラハでは、僕らをとても歓迎してくれた。子供達の屈託のない笑顔には一点の曇りも感じられなかった。その中で、施設では躾を教え、子供達にプライドを持たせ生きることを教えているような気がした。子供達は皆好奇心一杯で人懐っこく、縦笛や歌を披露してくれた。僕も少しは笛を吹けたので吹いてみせると、たちまち垣根が吹っ飛んで友達になった。「ジャンボ」の歌のフレーズをちょっと口ずさんでみると、たちまち反応をしめし、皆で大合唱になる。僕にも歌えと言い、彼等の発音を真似てそれを繰り返す。僕が手拍子を入れると、それが気に入ったようでさらに拍車が掛かり盛り上がった。 ~♪~ Jambo!! Jambo Bwana. Habari gain? Nzuri sana. Wageni. Mwakaribishwa. Kenya yetu. Hkuna matata. ~♪~ 何度ジャンボの歌を繰り返しただろうか? とにかく飽きるまで歌い続けた。僕も手が痛くなるほど手拍子を叩いた。僕にとって、「ジャンボ」は忘れられない歌になった。これから先どんなことがあっても、この歌を口ずさめば元気になれる。そんな気がする。 その日の夕食はとても素晴らしかった。本当に心から歓迎してくれているのが、その料理を見て分かった。主穀であるウガリがたっぷり皿に乗せてあって、青菜が添えられ、僕と一緒に来てくれた旅行会社の女性が作ったホワイトシチューがかけられていた。そこに、焼いた鶏肉があった。わざわざ園長先生が焼いてくれたのである。 ケニアの多くの人にとっては、肉は何か特別な日にしか食べることが出来ず、それはこの施設においてもそうであった。そして、庭から一羽の鳥がいなくなったのは言うまでもない。僕らの為に、大切な鶏を一羽潰してくれたと思うと、感謝の気持ちで一杯になった。実際、ウガリはあまり味が無くパサパサしてなかなか喉を通らなかったが、肉は本当に美味しかった。臭みはあったが、鶏肉本来の味と 、それ以上に気持ちが感じられ美味しかった。しかも、僕らのために大事に取っておいたギネスビールも出してくれたのだ。僕は最大限のもてなしを受けたと感じた。この質素な食事が、日本で一流と言われるシェフの監修で作られたムパタ ・サファリ・クラブの食事よりも、数倍も大切なものに思えた。これほど心が感じられる料理を食べたことは無かった。 食事の後はラジオを点けて音楽に合わせて踊った。リズムに合わせて踊るのはとても楽しい。子供たちのバネのようにしなやかに動く体がとても美しかった。そして笑いが絶えなかった。 ここではまだ電気が無かった。勿論、冷蔵庫なんて無い。だから、肉を買ってきて保存することなんて出来ない。それで、食事の前に庭から鶏が一羽いなくなったと言う意味が分かるだろう。食べるために飼っているのである。そうかと言って、庭先で遊ぶ程度にしかいない訳であるから、とても貴重な肉だったのである。しかし、もうすぐ電気を使えるようになると嬉しそうに園長先生が言った。ある日本人が資金の提供と月々の支払いを請け負ってくれたらしい。予定では2ヵ月後と言うが、ケニア事情からまだ先に伸びるのではないかと言っていた。しかし、これで暗いランタンの下ではなく、明るい電灯の下で子供達が本を読んだり、勉強したり出来ると喜んでいた。その顔が本当に嬉しそうだった。 施設の一角に小さな畑があった。そこではスクマと呼ばれる青菜を育てていた。これも自家用である。この青菜は癖があるが美味しい。灰汁が強いので、茹でて調理することが多いが、日本風に「おひたし」にすると美味しいのではないかと思う。アフリカの一般の暮らしでは食もかなりシンプルで、調味料の類も少ない。焼いたり、茹でたりしたものに、塩をかけるぐらいの物が大半である。食文化と言うものが、あまり発展してこなかったように思う。そこには、やはり厳しい自然環境があるのだと思う。 このような質素な生活の中で、唯一此処で暮らすのは難しいなと思わせたものが一つだけあった。それはトイレである。勿論、水洗などではなく、所謂ぽっとん便所である。そして、僕がそう思ったのはその形状にあった。ほったて小屋のようなトイレに入ると、足乗せの長方形の石が二つあって、その間に僅か15cmぐらいの細長い穴が開いていた。僕はそれを見るなり躊躇した。その穴に上手く排便することが出来そうになかったからである。小用ならともかく、大の方はとても出来ないと思った。これならサバンナの草むらでした方が良いなと思ったぐらいだ。しかし此処は多くの人々が生活している場所であり、草むらで用を足すなんてことは衛生上出来ないのだ。こんな些細なことが大きな障害として感じられるとは思いもしなかった。住んでしまえば何とかなるのだろうか? 下痢の時はどうするのだろうか? などと考えてみたが、やはり僕にはその穴に入れる自信は沸いてこなかった。 僕にはサイディア・フラハに残してきた思い出の品がある。それは1本のアーミーナイフだ。僕が高校時代から長年愛用してきたウェンガーのスイス製アミーナイフだった。何故それを置いてきたかと言うと、夕食の時ジュースの栓抜が壊れてしまったのを見たからだった。僕の多目的ナイフであれば、そう簡単には壊れないと思ったのと、長年愛用していることで、自分の感謝の気持ちが伝わればと思ったのだ。そして、その真意は伝わったと感じた。そして、きっと今でも使っていてくれたらと思うのである。

ナイロビは東アフリカで最大の都市と言われるが、ビルが立ち並び、店や食堂が並んでいる地区はそう広くない。隅から隅までゆっくり歩いても1時間も掛からないぐらいである。街中にある多くの信号機は止まっていて、主要な大通りの信号機だけが、光を発していた。しかし、走っている車を見ていると、基本的には信号なんて関係ないと言うような気がした。街中は結構人通りが多く、やはり緊張する。知らず知らずの内に足早になっているのに気付いた。シティマーケットに行ってみたかったが、もう17時を過ぎていたため、閉まりかけていて諦めた。僕はとにかく歩いてみることにした。歩いてみて、大分ナイロビの土地勘が出てきているのが嬉しかった。ナイロビ自体、縦横に走る道路が計画的に作られた都市であるため、土地勘を得るのはさほど難しくない。それこそ、方向が分からなくなったら、背の高い円形のビル(コンファレンスセンター)を探せば方向が分かるからだ。人々の目も最初に来た時に感じたものとは大きく変わっていた。やはり、あの時に感じたものは、「危険」と言う意識に囚われ、本当のナイロビを見ていなかったのだ。そう思うと、サイディア・フラハに誘ってくれた旅行会社の女性に感謝せずにおれない。事情により、彼女は日本に帰国してしまったが、その気持ちは今も同じである。そして、その体験は僕の中で確実に熟成していた。このような表現をするのは、単に貴重な体験とか、素晴らしい経験などと言うような簡単な言葉を使いたくないからである。上手く言えないが、僕はとても大切なものを得た、そう思うのだ。

|

|

目を覚ましたのは、午前6時半を過ぎた頃だった。僕はしばらくの間、ベッドに体を横たえたまま、ぐずぐずと時間が過ぎて行くのに任せていた。昨日の夜が嘘のようなぐらい静かだった。カーテンの隙間から朝の明るさが部屋に入り込んでいた。 昨夜、ホテルに戻ったのは午後7時過ぎだった。1階のレストランは現地の人々が結構入っていて賑わっており、楽しい音楽の中で、がやがやと人々のお喋りが聞こえていた。僕はまず部屋に戻り、シャワーを浴びることにした。それから、ちょっと降りてビールの一杯ぐらい飲みたいなと思っていた。しかし、シャワーを浴びて出てきた時には眠くなっていた。時差の影響もあるのだと思う。飛行機の中でいくら寝たと言っても、体は完全には休まっていなかったのだ。僕は眠気に勝てず、そのままベッドに潜り込んだ。午後8時を過ぎたぐらいだった。街中は金曜日の夜で、かなりの騒々しさだった。窓を通して車の走る音やクラクションの音、人々の声が聞こえていた。しかし、僕はそれでも寝入っていた。やはり疲れていたのだろう。しかし、夜中に2度ばかり騒音に起きたのを覚えている。そのどちらも人々の大きな声と、一緒にドラム缶を叩く音であった。2度目に目を開けた時に時計を見ると、午前2時だった。しかし、悪い気分はしなかった。ナイロビにいるのが体全体で感じられ、少し嬉しい感覚を持ったのは間違いなかった。だが、僕の睡魔はそれ以上で、すぐにまた寝入ってしまった。

約束通り8時にタクシーの運転手が僕を迎えに来てくれ、ウィルソン空港に向かった。空港に着くと、運転手は僕と一緒に2階のオフィスにまで付いてきてくれた。心配してくれていたのだ。9時に来いと言うことであったが、まだ8時半前だった。早く来ることで、僕の気持ちを表したいと思ったのだ。ケニアの人達は結構人情味が厚く、きっと分かってくれると思ったのだ。昨日話した男性に挨拶し、飛行機に乗れるようにお願いした。彼は昨日と同じように、あくまで確約は出来ないがと前置きして、僕のチケットに変更の印を押し、自分のサインを入れた。そして、待合室で待つように僕に言ったのだ。しかし、その言葉尻は穏やかで、何となく乗れるような気がした。僕は側にいてくれた運転手にも礼を言った。彼は本当に心配してくれているのが分かったからだ。僕はその気持ちが嬉しくて、日本から持ってきた小型の懐中電灯を彼にあげることにした。すると、彼はチップを上乗せした代金を貰うよりも嬉しそうな顔で、僕に礼を言った。その顔が本当に嬉しそうで、僕も嬉しくなった。あげすぎだと思う人もいるかもしれないが、僕は彼の人柄が気に入ったのだ。対価では無く、彼の親切心に何らかの僕なりの表現をしたかったのである。単に物をあげると言う行為しか出来ない自分の表現力の無さには、いささか落胆するが、それ以上に、喜んでくれる彼の顔を見るとそれで良かったと思った。僕は彼と握手し別れた。後は、飛行機に乗れるのを祈るばかりである。しかし、不思議に乗れると言う妙な安心感があった。 フライト時間が近付き、待合室にはこれからマサイマラに向かう人達の数が増えてきた。そんな時、ケニア人と一緒に一人の日本人男性が現れた。そして、僕を見るなり声を掛けてきたので驚いた。彼は僕と同じロッジに滞在する予定で、横にいたのはそのロッジのナイロビオフィスの一人だったのだ。しかも、僕の友人の友人でもあったのだ。僕らは握手を交わした。彼は僕の事情を知っていて、何とか乗れないかとカウンターの女性に言ってくれた。その甲斐もあってか、その後すぐに僕は係員に呼ばれて乗り込むことが出来ることになった。これで、いよいよ出発である。 ウィルソン空港では、前回来た時と違って、手荷物検査が行われるようになっていた。それ自体、特におかしなことではないのだが、マサイマラから帰ってくる時には、ナイロビに着き、飛行機を降りてから、手荷物をX-Rayに通すと言う、何だか意味が無いように思えることが当たり前のように行われていた。飛行機に乗る前なら分かるが、降りた後に検査する意味が果たしてあるのだろうか、疑問である。以前は手荷物検査すら行われなかったのだから、やはり中東の戦争の影響なのだろう。 飛行機は、1席を残し満席だった。それなので、もう一人乗れたことになる。しかし、それは計算上の頭数のことで、体格の大きな人が乗ったとしたら、その狭い座席では計算通りには行かなくなるだろう。確約は出来ないと言ったのは、たぶんそう言う意味もあったのだと思う。以前何かの本で、満席だと言っても、必ず少しは余裕を見越してあると書いてあったのを思い出した。イレギュラーな対応があるからなのだ。窓側の席は既に全て先客に陣取られ、僕らは別れて 空いている席に座った。

飛行機はマラの4ヶ所の飛行場に順番に降りる予定だった。そして、乗客を降ろすと、替わりにナイロビに戻る乗客を再び乗せるのである。その為、座席の数や乗客の降り具合などから、予め機種や降りる場所、回数などを考慮し運航しているそうである。効率的に飛ばすためには頭を使わなくてはならないのだ。 キーコロック、インターピッズと着陸し、3番目の着陸地マラセレナに近付くと一気に懐かしさが増大した。前回来た時に利用したマラ・セレナ・ロッジが飛行機から見えたからである。年末年始に滞在したのだが、とても楽しかったのだ。ロッジのロケーションはとても良く、丘から見下ろすサバンナは素晴らしいのだ。ケニアのロッジでも1、2を競うほどの景観だと言われている。見下ろす先にマラ河の蛇行する様子が見え、そこはカバの住む「ヒポ・プール」と呼ばれる場所である。このロッジでは、そこで朝食を食べるサービスがあり、とても楽しかった。これは本当にお薦めである。また、ニューイヤーパーティーも楽しく、皆で楽しく踊ったのが忘れられない。スタッフは皆フレンドリーで、僕はセレナが大好きになってしまったのだ。しかし、今回はセレナにしなかった。その最大の理由は友人に会いたかったからである。その友人とはこれから滞在するロッジのスタッフなのだ。そうとは言え、セレナでも友達が出来たので、また行かなきゃと言う気持ちがあるのも確かである。行く度にマラが好きになっていく理由が、そこにもあるのだと思う。 飛行機は目的地のキチュワテンボの滑走路に降りた。ここに降りるのは3度目だが、やはり嬉しい。僕は小さな窓から友人の姿がないか探していた。

|

|

タラップを降り、辺りを見渡す。振り返って飛行機の後方を見ると、荷物を降ろしている彼がいた。僕は足を止め、彼のいる方向へ引き返した。彼はまだ気付いていない。降りてくる荷物の出てくるのを待っているのだ。「ウィリアムさん。」僕は彼のすぐ横に立って 名前を呼んだ。振り向いた彼の表情がみるみる変わっていく。そして、満面の笑顔で僕を迎えてくれたのだ。僕らは再会を互いに喜び、握手し肩を抱き合った。短く、元気であるのを確かめ合うと、そこから離れた。仕事の邪魔をするわけにはいかないからだ。僕は尾翼をくぐって四駆の停まっている所に向かった。そこには、明るい穏やかな笑顔の女性が立っていた。 何故か彼女の笑顔を見ると「帰ってきた。」と言う気持ちが高まった。彼女のその笑顔は一つも変わっていなかった。 ロッジに着くと、浅黒く日に焼けた明るい笑顔の男性が出迎えてくれた。彼も日本人で、このロッジの専属ナチュラリストである。彼とは以前ナイロビで一緒に食事をしたのだが、「良い奴」と言った表現がぴったりくる、本当に良い奴なのである。穏やかな中にも芯があり、一見しただけでは分からないが、かなりの頑固者のようである。それがまた彼らしくて良い。たまにe-mailのやりとりはしていたが、実際に会うのはそれ以来だったので嬉しかった。マラのことや、彼の自然や動物に対する想いを聞くのが楽しみだった。そして、ウィルソン空港で出会った男性もまた、共通の友人であった。と言うより、僕よりもずっと前から友人なのだ。一見すると、その男性はおよそ自然や動物と言ったものは似合わなく、スタイリッシュな都会的な印象を受けた。マサイマラよりもロンドンやニューヨークが似合うような感じがしたのである。しかし、僕の経験から言うと、色んな個性が集まると楽しくなるので、何となく面白くなりそうな気がしていた。 ロッジの滞在客はバンダと呼ばれるコテージタイプの部屋で過ごすことになる。部屋と言っても、それは独立した建物で、一軒家と言っても良い。そして、どのバンダからもサバンナを一望出来るのだ。僕はポーターに連れられ、手入れされた庭を横切り、自分に宛がわれたバンダに行った。勝手はもう分かっていたので、説明は要らないとポーターに告げた。彼が出て行った後には、自分だけの空間がそこにあった。まず初めにしたこと。それはテラスに出ることだった。テラスの先には雄大なサバンナが広がり、その風景や光、風を感じたかったのだ。太陽光が透き通った空気を抜けて、サバンナが明るく輝いていた。緑と黄色の混ざった大地が広がっていた。「帰ってきたよ。」僕はマラに囁きかけるように呟いた。 しばらく景色を眺めてから、忘れちゃいけないと部屋に戻り、ウィスキーの瓶をスーツケースから取り出した。そして、グラスに1/3ほど注ぎ、それを持って再びテラスに出た。指をグラスに入れ、琥珀色の液体を絡ませる。その指をさっと抜いて、液体を空中で弾くように散らした。それを3度行い、ウィスキーを口に運んだ。これは、僕の恒例の儀式となっていた。マラに帰ってこられた喜びと感謝の気持ち、そして敬意を、この雄大な大地に捧げたいと思って始めた個人的な儀式であった。それは初めてマサイマラに来て以来続けているのである。僕は布張りのデッキチェアーに座り、悠久の時間に身を任せることにした。

同行者は同じ飛行機で来た2組の女性たちだった。1組は若い20代ぐらいで、もう1組は 品の良いご婦人だった。彼女達は皆ケニアが初めてのようで、サファリをとても楽しみにしている様子だった。 僕だってサファリに出掛ける前は嬉しくなる。初めてのサファリで、期待に胸を膨らませたことは、今でも昨日のことのように覚えているぐらいだ。それ程にマラの感動は大きかった。 僕らはグリーンに塗られた四駆に乗り込んだ。そして、車はオロロロ・ゲートに向かった。保護区に入ってすぐ、バッファローの群れがいた。草むらに体を沈めて休んでいた。彼女たちは車から体を乗り出すようにして、カメラを向けていた。僕も初めての時はそうだったんだろうなと思った。そして、動物たちを見る瞳がきらきら輝いているのが嬉しかった。それ以後、動物の姿はあまり見えなかった。時折、トピやウォーターバック、エランドの群れが見えた。エランドはレイヨウの仲間で一番大きいと教えてあげると、皆すぐに覚えた。車は道なりにどんどん進んで行った。僕には見覚えのある場所だった。かなり土地勘が 出来ているのが分かり嬉しくなった。左手にこんもりとした丘が見え、セレナロッジの方向に向かっているようだった。飛行場が見えた所で、右に進路を変えた。反対方向に行くとマラ・セレナ・ロッジがあると皆に言うと、それを聞いていたウィリアムさんが、「セレナを覚えているんだね?」と僕に言った。「そうだよ。ジョンやエリック、ジュニアも覚えているよ。」そう言うと、そうか、そうかと嬉しそうに彼は頷いた。 セレナの道標を左に入り少し行った所で、野焼きが行われ黒土が現れている場所に出た。そこでは緑色の新芽があちこちから噴出していて、あと少しすれば緑一杯になるだろうと思われた。今年、マサイマラでは計画的に野焼きが行われているのである。例年、タンザニアから移動してくる動物たちのために、美味しい草を提供してあげようと言うのだ。またそこには、長くなりすぎた枯れ草のため、動物が見え難くなっていることも野焼きの理由の一つであった。観光資源としての管理手法でもある訳である。僕はこのような人間の手が介することを否定するつもりはない。勿論、まったくの自然の営みに任せておくのが一番なのだと思うが、それだけでは、自然を守ることが難しくなっているのだ。この自然を管理し維持するには、経費がかかるのである。その為には、観光客に来てもらわなければならないのだ。この広大なマサイマラも、もはや人間の手中で管理されているのかと思うと寂しくなる。しかし、これも自然を守る為には必要なのである。モザンビークでは人間が生活するために、木を切り、動物を捕らえ、もはや荒涼とした大地になっていると聞く。そうならない為にも、必要なのだと思う。そして、エコ・ツーリズムもその概念の中の1つなのである。

その木の根元にその動物はいた。家族で仲良く昼寝をしていたのだ。チーターである。チーターの最大の武器はその走るスピードである。それを最大限生かすには、やはり草丈の短い走りやすい場所なのである。また、ライオンのような強靭な力を持たないチーターにはヌーやバッファローは獲物にするには大きすぎ、小型のガゼルのような動物が一番手頃な獲物なのである。そのようなことを考えると、進化の不思議に触れたようで楽しくなる。チーターは4頭いて、1頭は母親で、残りは皆彼女の子供たちだった。母の顔を見ていると、半年前に見たチーターの親子であるような気がした。移動せずに、ずっとここら辺りに住んでいると聞いていたので、たぶん間違いないと思う。そう思うと、嬉しくなってきた。子供たちは随分大きくなって、体格は母親と変わりないぐらいである。しかし、まだ首筋のふわふわしたたてがみのような毛が子供の面影を残していた。良く知った子供がしばらく見ない内に大きくなっていたと言うような、そんな感情が僕の中にあった。みんな元気だった。

|

|

早朝5時過ぎ。起こしてくれるように頼んであった時間よりも、早く目が覚めていた。僕はベッドの中で寝る訳でもなく起きる訳でもなく、心地よい毛布の温かさの中で怠惰に時間を過ごしていた。こうしていると、マラにいるのがじんわりと実感してくる。しんとした静けさが、冷たい気温をさらに凛としたものに感じさせる。鳥の声もまだ聞こえてこなかった。カーテンの隙間から 、透き通るような闇が見え、その奥へ引き込まれそうになる。でもほとんど同時に、それを漆黒の闇が防ごうとする。精霊たちとの世界の狭間で、ゆらゆらと闇が揺れていた。 ドアのノックの音で、はっとなった。スタッフが僕を起こしにきてくれたのだ。「グッド モーニング、サンクス。」とベッドから声を上げた。スタッフの去っていく気配の無くなったところで再びカーテンの隙間を見た。しかし不思議な闇の揺らめきはもうなかった。 僕はベッドから抜け出して、髭を剃り顔を洗った。冷たい水が気持ちよい。歯を磨く時、お湯の出る方の蛇口から水を出してうがいをした。朝の冷気で配管の湯はすっかり冷えて水になっているのだ。実は昨晩、皆で食事を取りながら話をしていた時、ロッジの友人たちは歯を磨く時そうしていると聞いたからだ。ここの水はマラ川から引き上げた水で、消毒はしているが、一度沸かした水の方が安心出来るからと言うのがその理由だった。そう言われるとそうしたくなる。長く生活している人の言葉はそれなりに説得力があるのだ。 早朝のサファリの出発までには少し時間があったので、パーカーを羽織ってテラスに出た。空はまだ暗く、星が透明な空気の中で輝いていた。冷えた空気は肺に心地よかった。朝はまだ来ていなかった。5時50分になり部屋を出てレセプションに向かった。途中、空を見上げると木々の隙間からオレンジ色に一際輝く天体が見えた。火星である。西の空高く光彩を放っていた。バンダの背面で、テラスからは見えなかった訳である。今年、火星と地球は大接近していて、是非マラから火星を見たいと思っていたのだ。その輝きは月の光にさえ干渉されないほどに強かった

しばらく行くと丘の上にチーターの姿が見えた。昨日見た家族とは違った。子供は3頭いて幾分親より小さかった。この家族も半年前に見た家族であろうと思われた。それと言うのも、半年前に来た時には4家族ものチーターを見ることが出来、その内3家族がまだこの辺りにいると聞いていたからだ。丘の上で子供たちの元気に遊びまわる姿を見ていると嬉しくなってくる。ふと、隣のお姉ちゃんを見ると、きらきら輝く眼差しでその様子を追っていた。それを見るとさらに嬉しくなった。

サファリから帰り、朝食を取った後にビクトリア湖に行ってみないかとの誘いがあった。明日、ウィルソン空港で知り合った彼が行くので、一緒にどうかと言うものだった。日帰りプランで料金もバルーンサファリと同額である。マラから飛行機でビクトリア湖に飛び、そこでフィッシングをしたり、ロッジでランチを取ったりして帰ってくると言うものだった。それを聞いて、妙に行きたい気持ちになった。バルーンサファリと同額と言うのも魅力だったが、やはり「ビクトリア湖」と言う響きがそうさせたのだ。湖と言う、マラとは異なった環境を見てみたいと思ったからだ。こんなに贅沢をして良いのだろうかと思いつつ、僕は予約をお願いした。 話しをしていると彼がやってきたので一緒に行くことを伝えた。彼は前に「ビクトリア湖日帰りツアー」に行ったことがあって、その時のことを詳しく話してくれた。湖にはナイルパーチと言うスズキ科の魚が生息していて、フィッシングでは主にその魚を狙うらしい。かなりの大物もいるらしく、前回は3匹釣り上げたそうだ。そして、釣り上げた魚をロッジに持って行くと、そこで料理してくれたり、3枚に捌いて御土産に持って帰ることも出来るそうだ。それを聞くと俄然行きたくなった。ナイルパーチを釣り上げ、是非食べてみたいと思ったのだ。ナイルパーチは淡水に住んでいるが、見た目は海に住むスズキと殆ど同じである。それから考えても、その肉は淡白で美味しいのが想像出来た。淡水魚なので刺身は難しいであろうが、焼いても蒸しても良さそうである。釣り上げた魚をお土産に持って帰って皆で食べるなんて、とても楽しいではないか。 ところで、昨日知り合ったばかりの彼はと言うと、とても個性的な人間で、マラに来てもまだ一度もドライブサファリには行っていなかった。のんびりとロッジで過ごしたり、近くに住むマサイの子供と仲良くなって、その子の家に遊びに行ったりしていた。お土産に子供の服を持っていくと、とても喜んでくれたそうだ。そして、家に泊まっていけとまで言われたらしいが、さすがにそれは断ったようだった。彼が何故子供服を持っていたかと言うと、それは初めからプレゼントとしてあげようと思って持ってきたものだった。彼はお喋り好きで、人と話したり交流を持つことが楽しいようだ。そんな彼が、今夜の食事に出すためにケーキを作ると言う。その為に日本からケーキの素を持ってきているらしかった。厨房の片隅を借りて作ろうと言うのである。持ってきている物は他にもあった。なんと友人の為に米一袋を持ってきていたのだ。日本米を食べさせてあげたいと、重い荷物を運んできたのだ。彼を見ていると、人を喜ばせるのがとても楽しいと言った感じだった。本当に不思議な魅力を持った人物だった。

夕食の時、そのことを皆に話した。すると、そうすることが一番だと皆も言ってくれた。食欲は沸かなかったが、僕は彼の作ったケーキを絶対に食べようと思っていた。彼の気持ちが嬉しく、食べることがそれに応えることだと思ったからだ。スープを飲んで、それ以外はもういいと思っていたら、白いご飯と梅干を出してくれた。彼が日本から持ってきたご飯である。さっそく食べようと炊いていたのだ。僕はその好意を無にする訳にもいかず食べることにした。ケニアで食べる白いご飯がやけに美味しい気がした。そして、ケーキも美味しかった。 僕は部屋に戻ると薬を飲み、すぐにベッドに入った。

|

|

目を覚ましたのは午前9時を既に回っていた頃だった。しかし夜の間中、熱のために体の節々が痛くて寝ては起きると言うことを続け、朝方近くになってようやく深い眠りに就くことが出来たのだが、熟睡したのはそんなに長い時間ではなかった。熱は幾分下がったのか、風呂あがりの逆上せた状態から回復したような、気だるくも妙な爽やかさがあった。しかし、完全に元気になったかと言うとそうではなく、体中に錘をぶら下げているような気分だった。何かを食べた方が良いのかもしれないが、食欲がなかったので食べずに部屋にいることにした。それでも、明るい光に誘われてデッキチェアーを持ち出してテラスに出た。チェアーに深く腰掛け、両足を手すりに乗せ、だらしない格好でサバンナをぼんやりと眺めていた。風が心地よく僕の頬を撫でていく。いつのまにか瞼を閉じていて、眠りに入るわけでもなく、かと言ってしっかりとした感覚があるわけでもなく、ゆらゆらと意識と無意識の間を漂っていた。 しばらくそうしていると、本格的に睡魔がやってきたので、椅子から立ち上がって部屋に戻り、そのままベッドに体を横たえた。すると夜間に眠れなかったのが嘘のように、すっと眠りに入ってしまった。 コツコツとドアをノックする音が聞こえた。僕は起き上がり、裸足のままドアを開けた。すると、そこにはオフィサーの彼女が立っていた。僕を心配して様子を見にきてくれたようだった。僕は体調がだいぶ良くなったことと、もうしばらく部屋で寝ていようと思うと彼女に言った。それから食事を心配してくれたので、胃腸も疲れているので休めようと思うと、朝と昼は食べないことにすると言った。そして心配そうな彼女に、「平気だよ。1日ゆっくり休んで、明日は絶対にサファリに行かなくちゃね。」と笑ってみせた。 僕はまたベッドに横になり緩やかに睡眠の中へ落ちて行った。 気だるさは残っているものの、熱は下がったようだった。僕はベッドから起き上がって再びテラスでサバンナを眺めることにした。ポレポレな時間が流れる。次第に自分が消えていく。頭の中が空っぽになって、風が吹きぬけて行った。大地は大きく拡がり、遠く山の峰が低く横たわっている。空はどこまでも青く、雲は白かった。小さく1台の車が坂を登っているのが見え、我に帰った。車の行く先にはマサイの村がある。僕も何度か通ったことがあるが、今回はまだ行っていなかった。道伝いに目を先にやると、四角い小屋が見えた。雑貨屋である。その先には御土産屋があるはずだった。しかし、見つからなかった。そんなはずはないと、部屋に戻り双眼鏡を持ち出して見てみるが、やはり無かった。店先にカバの形をした石が置いてあったのだが、それも無かった。少し残念な気がした。その御土産屋の前で、またマサイの少女からミニチュア・ステッキを買いたいと思っていたからだった。その少女は目のぱっちりした綺麗な娘だった。初めて会ったのは4年前だから、少女と言っても、もう17,8歳になっている。彼女に会えたら、と密かに思っていたが、御土産屋がなければ、態々車を停めることもないだろうし、あの少女も来てはくれないだろう。僕は少し寂しい気がした。 体調がだいぶ戻ったようなので、ロッジ周辺を散策することにした。部屋を出て道なりに進む。石で舗装された道は一番はじのバンダまでで、その先は草むらに道が続いていた。僕はバンダの横を通り、先に進んだ。このバンダには前に泊まったことがあったので、その先にはとても素敵なビューポイントがあるのを知っていたのだ。そこからの眺めはバンダから見る眺めと殆ど変わらないのだが、その先は崖になっていて、まさに足元から大パノラマが拡がっていると言った感じなのだ。僕は崖の平らな岩の上に座り、景色と風を感じることにした。テラスとは違い、遮るものは何もなく、穏やかに頬を風がすり抜けて行った。ふと、動くものがいるのに気付いた。灰色のトカゲだった。レインボーアガマのメスである。鳥にでも狙われたのだろうか、尻尾が半分切れてなくなっていた。僕が立ち上がると、驚いて両足をぱたぱたと動かして岩陰に隠れた。僕は先に進むことにした。

その先には立派な門があった。ロッジとマサイ村とを別ける門だ。村の方を見ると、3人の子供が元気に走っているのが見えた。そのまま鉄線にそって歩いても良かったが、門からロッジに入っていく道に進むことにした。ちょっと行くと、男性スタッフがまた一人現れた。「何をしてるの?」と聞くので、「散歩だよ。」と答えた。どうやら、彼も先ほどのメンテナンススタッフも僕が一人で歩いているのが不思議だったようだ。ロッジの周辺であっても、あまり歩く人はいないようなのだ。確かにヘビなどもいると聞いている。大きなニシキヘビや猛毒のブラックマンバもいるらしい。見つけたらラッキーだなと思うが、咬まれるのは嫌なので、道を外れてブッシュの中に分け入るなんてことはしない。やはりそれは山歩きをする上で最低限しなければならないことである。自然と遊ぶ時は、危険を回避することも考えながら遊ぶことが必要なのだ。それは日本であっても同じである。 道を進むとすぐにスタッフたちの宿舎が幾つか見えた。場所が場所だけに、スタッフは皆住み込みなのでそれなりの大きさである。「此処が僕の部屋だよ。」と彼は長屋の窓の1つを指差して言った。 宿舎の敷地が切れる辺りで彼と別れた。向こうでは車を修理しているのが見えた。それは解体と言っても良いぐらいで、シャーシにエンジンが付いただけの姿があった。後で聞いたことだが、此処では本格的な修理が出来ると言う。態々ナイロビまで持って行くには時間もお金も掛かるからだ。そして、その結果2台の車を1台にしてしまったなんて話も聞いた。その2台の内1台は以前までウィリアムさんが乗っていた車であろう。そうと言うのも、かなりのオンボロだったからだ。サファリの途中でドライブベルトが切れて動けなくなったこともあった。サバンナの真ん中で助けを待つと言う、なかなか面白い体験をしたのだ。遠くゾウの群れが通り過ぎていくのを眺めていたのを思い出す。なんともポレポレな楽しい時間であった。それが、今回来てみると、車は緑色に塗り替えられ、座席の位置も変わっていた。なるほどと思った訳である。しかし、多くのロッジがサファリ用に新しい車を導入している中で、このロッジはそれを出来ないでいることを見ると、かなり資金的にも辛いのかな、などと考えてしまった。

ロッジに戻り、右翼側に進む。そして、また舗装された道を外れ草むらの中に続く道に入った。この道はもう何度も歩いた道だった。少し行くとアカシアの木がある。僕はそれを見て、時間の経過を感じさせられた。僕の知っている木は小さなものだったのだが、2年の間に大きく成長していた。その先にはジャスミンがあるはずだが、芳香がしてこない。足早に進むと、緑色の葉を一杯に広げ、変わらずにそこにあった。花は少しだけ咲いているものの、まだ強い香りを放ってはいなかった。しかし、鼻をその白い可憐な花に近づけると、甘く懐かしい香りがした。 ポレポレと時間が流れていた。

夕方には体調はすっかり戻っていた。1日休養したのは正解だった。レセプションに行くと、オフィサーの彼女がいたので、元気になったことを伝えた。そこで、ビクトリア湖に行った人達も帰ってきていると聞いた。しかし釣果は上がらず、なんと友人の彼が1匹釣り上げただけで、他の人達は坊主だったそうである。そして、彼はその魚をお土産に持って帰ってきて、今調理中だと聞いた。そう聞くと、何か楽しくなってきた。ディナーがとても楽しみになった。

テーブルに前菜と共に、まず初めに現れたのはナイルパーチの鱠(なます)であった。パーチの湯引きと、千切りの大根をあえたもので、まさかマラで膾を食べるなんて思ってもみなかったことだった。これも彼が一人で作ったのだ。逆にシェフたちは興味あり気に見ていたらしい。酢にはワインビネガーを使ったと言うが、良い味がした。パーチからも旨みが出ているのか、酢だけではなく、ダシのような味わいが感じられた。次にパーチのアラで取ったスープが出てきた。これがまた美味しい。煮詰めて濃縮した魚の旨みが出ているのだ。そしてスズキ独特の香りがした。特にマラで働く二人には懐かしい味と香りで嬉しそうだった。「船場汁を思い出した。」と目を細めて ナチュラリストが言った。しかし、マサイはこの匂いを嫌がるらしい。マサイは魚を食べないのだ。食生活の違いとは言え、これだけ極端な例もなかなか無いなと思った。最後のメインで出てきたのはパーチのホイル焼きだった。アルミホイルを拡げると、良い具合に蒸し焼きにされた身が湯気と香りと共に出てきた。軽く塩コショウされた身は薄味で魚本来の味が感じられとても美味しかった。小さなパーチと言えども、馬鹿には出来ないなと思った。そして、このような楽しい食事を作ってくれた彼のその遊びのスタイルが素敵に思えた。 しかし彼も体調を崩していたようだった。急激な日焼けで体力が落ちていたのかもしれない。彼は明日の午後に帰ると言っており、少し心配であった。それでお喋りを早めに切り上げることにした。とは言っても、その時には既に僕ら以外にダイニングルームには誰も残っていなかった。

|

|

昨晩は何週間かぶりに雨が降った。ケニアに関して言えば、僕はやっぱり雨男のようだ。それと言うのも、僕が滞在している時は必ず雨が降るのである。初めてマラに来た、2000年は異常気象で雨季に雨が降らず、タンザニアから移動してくる動物たちの数も物凄く多かったのだが、9月の僕が滞在している時に、雨が降り始めたのだ。その翌年の同時期には逆に乾季に雨が降って、動物たちの移動が止まってしまった。勿論滞在期間中も雨が降っていた。それから、2002年~03年の年末年始では雨季が残っていて、これまた雨が降った。物凄い雨と雷でなかなか楽しかったのを覚えている。そんな訳で、僕がマラに行くと必ず雨が降ると言うジンクスが出来上がってしまったのだ。そんなことを食事の時に話したら、「マサイには喜ばれるよ。」とナチュラリストの彼に言われ、ちょっと嬉しくなった。雨が降れば、草が育ちマサイの飼うウシやヤギなども順調に育つからである。乾季に草を求めて移動することも少なく ないのだ。2000年の乾季には、ナイロビ近辺にもウシを引き連れて移動するマサイの姿を見たものだった。マサイの生活はまさに自然と直結しているのだ。

しばらく車を進めていると、ふいに道の真ん中にオスのライオンが横になっていた。彼は前にも見ていて、この辺りで繁殖活動に励んでいた。しかしその朝は彼1頭しか姿が見えなかった。車を停め彼の様子を伺う。すると、僕らを鬱陶しいと思ったのか、立ち上がると僕らの車のすぐ脇を後方に歩いて行った。そして、立ち止まったかと思うと、低く震えるような声を発し始めた。たぶんそれは近くにいるであろうメスライオンを呼ぶものであったのだと思う。しかし、その吼える先には太陽があって、あたかも太陽に向かって吼えているように見えた。 車はセレナに向かっているのは分かっていた。この辺りの地形にはかなり詳しくなってきたからだ。ロッジへ登る道の手前で右手に入り、丘の麓を回って行く。そこは前にサーバルキャットを見た場所だった。僕はまた見られないかと探してみたが、そうは上手くいくはずがなかった。サーバルはこれまで2度見たのだが、まだ良い写真を撮っていない こともあり、また見たい動物であったのだ。車はどんどんと先に進む。すると丘の上に数台の車の陰が見えた。きっと何かいる。僕らは期待感で一杯になった。 そこには僕の大好きな動物がいた。チーターの家族である。何度見ても美しい。このチーターの家族は母親と体格的には殆ど変わりの ない子供2頭だった。サファリカーに慣れているようで、側に近付いてタイヤを齧ったりしていた。車は全部で5台ぐらいあったが、緑色の車が好きなのか、その車の側にいた。しかし、当の車に乗っている人達にはその様子は殆ど見えないのである。車の側にいるのは分かるが、それを見られないなんてなんとも複雑な心境であろう。そんな風に思ってみていたら、その車から離れ、なんと僕らの車の先にやってきたのだ。僕は凄く嬉しくなった。僕らの乗っている車も緑色なのだ。すると案の上、車に近付いてきたのだ。僕はわくわくして彼等の姿を追った。すぐ目の前で、タイヤの匂いを嗅いでいる。そして、こちらに歩いてきたのだ。とは言っても、僕の存在には気付いていないようである。僕のすぐ側を通りかけた時だった。僕は持っていたデジカメをドアに軽くぶつけてしまうミスを犯してしまった。その音に彼は驚いて、身をひるがえしてすばやく車から離れた。僕は「ゴメン!」と小さく呟いた。驚かせてしまったものの、彼は気にする風でもなくまた近寄ってきてくれた。しばらく彼等を見ていたのだが、ウィリアムさんがもう帰る時間だと言った。まだずっと見ていたかったが、仕方がない。彼女たちの帰る時間が近付いているのだ。僕らは後ろ髪を引かれるような思いで、そこから立ち去った。

ロッジに戻って聞いたところ、友人は体の具合が悪く、急遽もう1泊することにしたようだ。薬も飲み、今は部屋で寝ているらしかった。やはり日焼けと疲れから体調を崩したのだろう。また、僕らを楽しませようと頑張り過ぎたからかもしれない。本当にサービス精神旺盛で、働くように遊ぶと言う表現がぴったりくるぐらいだったのだ。しかも、プライベートな時間を邪魔することはせず、また自分の時間も持ちながら、精力的に動き回っているのだから、実にスマートな感じを受けた。でも、今日は1日ゆっくりと体を休めるのが一番だ。明日になれば具合も良くなるだろう。僕はちょっと心配ではあったが、様子を伺いに行かないことにした。返って気を使わせたりするかもしれないと思ったからだ。調子の悪いときはだらしなく寝ているのが一番なのである。

昼間はすっきりと晴れていたのだが、午後のサファリに出る頃には次第に雲が出てきていた。たぶん、また雨が降るだろうと予測された。雨季にしてもそうであるが、日本の梅雨のように何日も暑い雲に覆われ、だらだらと長雨が続くことはないのである。午後のサファリは前にチーターを見たソーセジツリーのある場所に行った。トムソンガゼルの姿はあるが、チーターは見つからなかった。しかし、遠く草原の中をゾウの群れが歩いているのが見えた。僕らの車は長いブッシュの中をその方向に進んだ。ゾウの進行方向の手前で車を停め、彼らがくるのを待った。彼らは車を少し気にしながらも、危害を加えないことが分かっているようで、僕らの前を悠然と横切って行った。小ゾウが母親に寄り添うようにして歩く姿が微笑ましかった。

無線が入り、少し向こうに2台の車が見えた。何かいるようだった。ウィリアムさんはたぶん既にそれが何かか知っているはずであるが、僕らに教えなかった。それもドライバーとしてのサービスなのである。何がいるのかと言う期待や自分達で見つける楽しさを演出しているのだ。2台の車に近づいたその時だった。ウィリアムさんが急にブレーキを踏んだ。ブッシュの中をゆっくり進んでいたので特に問題は無かったが、その前方約3m先にチーターの家族が首だけ持ち上げて横になっていた。初め前に見た家族だと思ったのだが、ウィリアムさんが別の家族だと教えてくれた。よく見ると確かに違う。子供の大きさがまだ小さかったのだ。これで、今回出会ったチーターは3家族 になった。 ロッジに帰る途中、若いライオン4頭がいた。まだタテガミは生え揃っていないが、逞しい体をしていた。4頭は草むらで寝転んでいたが、車が気になったのか起き上がると少し向こうに移動して、また寝転んだ。僕らはそれ以上近寄らずに家路に着いた。 また雨がぽつぽつと降ってきた。それで一旦停止し、開いたルーフを閉じて再出発した。するといきなり雨が大量に降ってきた。シャワーのように降る雨で、ワイパーを動かしても視界が確保出来ないほどだった。ケニアの雨は本当にいきなりどかんとやって来る。「やっぱり僕は雨男なのかもしれないなぁ。」なんて思ってしまった。幾分穏やかになったが雨は降り続いている。窓の外を見ると、その雨の向こうに夕日が見えた。何とも不思議な光景だった。雨のカーテンの向こうに紅い太陽があるのだ。改めて広大な空間を感じさせられた。そして、夕日と反対方向には虹が出ていた。

|

|

その日の早朝も空一面に雲が覆っていた。僕らはウィリアムさんの車に乗ってサファリに出発した。 今回は半日サファリだった。朝に出発し、昼までサファリを続けると言うものだ。朝食のお弁当を持って出掛けるのである。朝・昼の2回のサファリを、このロングドライブ1回に変更することが出来るのだ。メンバーは昨日 着いたご夫婦と、僕。そして専属ナチュラリストの彼が同行してくれた。それまで一緒だった、二人のご婦人たちは今日の午前便で帰るので、別の車だったのが少し寂しかった。そのご婦人たちはまるで僕を息子でも見るかのように話すので、なんだかとても親しみを感じていたのである。ほんの数日、それもサファリの時だけ一緒に時間を過ごしたのだが、それでもそんな気持ちになったのである。 友人になるには時間はあまり関係がないと言うことが最近分かってきたような気がする。お互いの考え方やスタイル、或いは全く正反対だと思っても何かシンクロするものや、受け入れてしまうものがあると、友達になれるのだと思う。逆に長い時間付き合っていても、友達とは言えない人もいるのも確かだ。僕はずっと以前、若い頃の話であるが、自分の周りに同じ匂いのする人がいないと感じ、妙な疎外感をいつも持っていた時期があった。確かにそうだったと思う。しかし、それは自分がそこに留まっていただけであって、世界はもっと広く、様々な人がいて、色んな場所があるってことを知らなかっただけであったのだ。そして、自分をもっと解放することで、多くの人と知り合えることが出来たと思う。それを意識し始めたのは、やはり海外に出てからだった。身も知らない現地の人たちと話したりすることで、次第に自分を解放することに喜びを感じ始めていた。そして今では、大切な友人たちを得ることが出来たと思う。マラの友人たちもそうである。 それと、もう1つ言っておきたいことがある。友人になるのに年齢は関係ないと言うことだ。どんな御年寄りであろうが、子供であろうが友人になれるのである。僕はそのことを友人から学んだ。その友人とは僕の友人の父親で、彼が「僕らはフレンドだから、ミスターは止してくれ。」と言ってくれたことだった。純粋にフレンドと言う意味が分かったような気がした。人生の先輩として尊敬しつつ友人としてあること、それがとても素晴らしいことに思えたのである。そして、更に僕の世界は拡がった気がする。

坂を登りきった先にはマサイの集落がある。雑貨屋は変わらずそこにあった。その向こうには御土産屋があるはずだったが、やはり無かった。双眼鏡で見たままであった。バラックの建物やカバの形の石は全て取り壊され、ただ黒茶色の土が見えていた。分かってはいたが、なんだか寂しい気がした。村を抜け丘を進んでいくと、平屋建てのバラック小屋が見えてきた。よく見ると御土産屋と書いている、御土産屋は村外れのこの場所に移転してきていたのだ。残念ながらカバの形の石は置いていないようだったし、例のマサイの娘も態々ここまで来るとは思えなかった。僕らの車は御土産屋の脇を通り、先に進んだ。 太陽が出て、草原は黄金色に輝いていた。その向こうに三角形の屋根の建物が小さく見えた。ムシアラ・ゲートである。何台かの車が走っているのも見えた。僕らの車はゲートには向かわずに、その車が向かおうとしている先に進んでいた。小さな黒い点が散らばるように集まっている場所があり、そこに向かっているのだ。それはヌーの群れだった。タンザニアから移動してくる群れではなく、マサイマラに土着の群れで、マラの中をぐるぐると移動しながら暮らしていると教わった。ヌーの群れに近付き車を停めた。数百頭は有にいる。各個体がのんびりと草を食べたり、ただ佇んでいたり、仲間を追いかけたりしていた。その場にいると、サバンナ全体をヌーの群れが覆っているのではないかと勘違いするぐらいにいたのだ。しかし、本格的にタンザニアからヌーが移動してきたら、こんなものではないのを僕は知っている。その動物の数の凄さに言葉が出ないくらいなのだ。世界中を探したって、こんな場所は無いと思えるほどなのである。

しかし、これも人間の影響があるのではないかとも考えられる。あくまで僕個人の意見であるが、人間の生活の場が広がり、野生動物が決められた自然公園や保護区のような場所でしか生きられなくなったお陰で、草食獣の個体密度が上がり、狩がし易くなっているのではないかと思うのである。同様なことは既にチーターにも起きているからだ。動物は僕らが考える以上に柔軟であり、環境に適応していくのである。そもそもヌーの大移動だって、古代から続いてきたものなのではなく、人間が勝手に決めたエリアで生きるために発生した事象であるのだ。大移動の歴史はまだほんの1世紀にも満たないと聞く。このようなことを知ると、僕ら人間はまだまだ動物や自然のことを知らなさ過ぎると思うし、教科書の知識だけで知ったかぶりしているのが恥ずかしくなってくる。もっともっとフィールドで感じることが必要であり、そして環境や共存等、考えることが必要なのだと思う。 ライオンはメスと子供ばかりでオスの姿は見えなかった。子供がまだ瑞々しい血の色の着いたヌーの骨を齧っていた。ボリボリと骨を砕く音が離れた車にまで聞こえてきた。大人たちは満腹なの か皆体を横にしていた。ふいに一頭の子供がヌーの頭骨を咥えて遊び始めた。真っ黒な角と真っ白な骨、真紅の身がたった今まで食べていたのを物語っていた。すると他の子供も遊びに加わった。そうなるとお互いにじゃれあうのが楽しくなって、骨なんて忘れて遊び始めたのだ。そうやって、子供たちの姿を見ているのは本当に楽しい。時間を忘れ、いつまでも見ていたい気になるのである。 ライオンの群れから離れ、ゾウの群れに近付いた。6、7頭の小さな群れであったが、リーダーらしい母親ゾウはとても優しい目をしていて、その側には小さな小ゾウが寄り添っていた。そのすぐ横には別の親子もいた。ふいにゾウが糞をボトボトとし始めた。お尻が真正面にあって、これほど真近でみたことはなかった。肛門は赤身がかったピンク色で、肛門の周は皮膚の量が多く、それが筒のようになってボトボトと多量の糞が落ちていくのだ。すると、糞をしながら尿もし始めた。それもシャワーのように大量に出てくる。大きな体相応の糞尿であった。 草原を進む。何も無い草原をひたすら進む。草原の上には青い空が広がり、その広大さを感じるだけで、心も広く開放的になる。そんな折、車内でふとした会話がされた。その前後の会話が何だったのか思い出されないのだが、僕はとても強い印象を受けた。その会話とはナチュラリストである彼の名前のことである。彼の名はナオクニ(直邦)と言うのであるが、それはマサイ・ネームにもあるのだと言う。マサイたちは彼の名前を聞いて、「何故マサイの名前を持っているんだ?」と言ったそうである。そして、その意味は「水を汲む人」なのだそうである。「ナオク」が水を意味し、「ナオクニ」で水を汲む人となるのだ。僕はそれを聞き、彼の名前がとても素敵に思え、そして羨ましくさえ思えた。彼がここにいるのは必然的、運命的なことであるのではないかとさえ思えたのだ。

そこから離れ、大草原の真っ只中を行く。ヌーの群れが見えた。こちらはタンザニアからの群れらしいとナオクニ君が言った。僕らは群れから少し離れた丘に車を移動させ、そこで朝食を取ることにした。サバンナの草原での朝食である。青い空の下、遠くヌーの群れを眺めての食事なのだから楽しい。これまでで最高の朝食だったのは言うまでもない。側に小さな木が幾つも生えていて、葉は緑のものやオレンジ色のものがあった。オレンジ色でも枯れているのではなく、そう言う植物であるのだ。そして、ライオンはこの植物の下が好きなのだと、ナオクニ君が教えてくれた。虫を寄せ付けないらしいのだ。しかし、手にとって嗅いでみたが、特に匂いがある訳でも無く、それ以外の何らかの効果によって防虫効果があるようだ。それとも、葉ではなく、幹から出る成分なのかもしれない。しかし、そのことによってライオンはよくこの植物の下で昼寝をしているのだ。植物の名はオレンジ・リーフ・ド・クロトンと教えてくれた。 ロッジに帰る途中に、ブチハイエナの家族にも出会った。まだ小さな真っ黒な子供は、まるで熊の子のようだった。大きくなるに従って、ブチが出てくるのである。ハイエナはある意味ライオンやチーターなどよりもサバンナに適応した肉食獣と言えると思う。硬い骨を砕く強靭な顎を持っており、他の肉食獣の食べない骨髄も食べられるのである。掃除屋としてのイメージが強く、またその腰が低い体形からあまり良い印象を持たれていないようであるが、その社会性や行動など、実に興味深く、愛情細やかな動物なのである。これまでに人間が作り上げたイメージと言うものは、なんて自分勝手でいい加減なものなのかと罵りたくなるほどであるのだ。

それを見届けてから、僕らはその側をゆっくりと余裕の四駆ですり抜けた。その時、一人のマサイの少年がいたので、すれ違い様に「ハバリ・ヤコ?」と言うと。ちょっと恥ずかしそうな顔をして「ムズリ・サナ」と応えてくれた。それを聞いていたのか、ウィリアムさんが嬉しそうに、僕がスワヒリ語を話したと言って笑った。 本当に素晴らしい半日サファリだった。

午後3時。僕はレセプションの前にいた。友人の出発を見送るためだった。彼も1日寝たお陰で、どうにか体調は戻ったようだった。結局彼は一度もサファリをしないで帰ることになってしまったが、それはそれで良いと思う。色んな旅の仕方や、感じ方、それから自分の体調に合わせての過ごし方があるのだ。旅は自分で作るものなのである。色々と楽しませてくれたことを感謝し、僕らは握手を交わして別れた。明るく少年の輝きを失っていない笑顔が嬉しかった。 マラの午後は明るく輝いていた。

|

|

この日も僕は半日サファリを選択した。昨日の半日サファリの楽しさをまた味わいたかったからである。しかし、だからと言って良いシーンに出会えるかどうかは別である。だが、ロングドライブを楽しめるのは確かであるし、サバンナでの食事は格別の楽しさがあるのだ。今日のサファリもナチュラリストのナオクニ君が同乗した。昨晩に話して、タンザニアからなかなか移動してこないヌーの群れを確かめるために、国境まで行ってみようと言うことだったのだ。同乗者はまた替わって二人の若い女性だった。彼女たちは2年前にも来ていて、ナオクニ君とも顔見知りだった。動物が大好きなようで、動物図鑑を持参していた。リピーターだと聞いて、何故か嬉しくなった。 オロロロ・ゲートを通り、一昨日ライオンが朝日に向かって吼えていた場所の少し先に、4頭の若いライオンの姿があった。彼ら も2日前に見た個体だった。その4頭が道いっぱいに広がって歩いている。後ろから車が来ても何食わぬ顔だ。僕らの車は彼らの後について進んだ。近くで見るライオンはなかなか頼もしい。若々しい筋肉の動きが見て取れ、躍動感を感じた。 やげて彼らは小走りになった。後ろから3台の車を引き連れ100m以上は一緒に進んだであろうか、ライオンたちも車に急き立てられている気がしたのか、道から外れた。そして僕らの行き過ぎるのを何食わぬ顔で見ていた。

寝ているチーターの場所を離れ、再び道に戻る。その際、ナオクニ君が道との境界の土が盛り上がった部分に緑色のポリ袋のようなものを見つけ寄るようにドライバーに言った。そして、ドアを開けその 人工のゴミを回収したのだ。たぶん、サファリ中の観光客が落としたものだと思う。自然を守るために、そう言ったことに気を配る彼の姿勢にとても好感が持て、共感した。人工のゴミと言うものは僕らが考える以上に自然に大きなリスクを与えているのである。僕らは自然と接する上でのマナーを心がけなければならないと思うのである。 ナオクニ君や他のドライバーたちの話の中で、マナーを知らない観光客の話を何度か聞いた。僕自身も1度そんな人と一緒にサファリをしたことがある。その人はサファリの途中でタバコを吸い始め、その吸殻を無造作にポイと車外に捨てたのである。僕はまるで自分の顔に泥を塗られたような気分がして腹が立って仕方がなかった。一言言うべきであろうかと考えたが、他の同乗者の気分を害することにもなると思い留まった。観光客の中にはただ好奇心で来る人たちもいる。自然や動物のことなど考えず、ただ自分の楽しみのためだけに来る人達もいるのである。 そう言ったことを考えると、各ロッジではもっと観光客たちに対してマナーやエコのことを理解してもらう努力をするべきであると思う。教育すると言うのは言い過ぎだとしても、それは今後マサイマラだけでなく、自然を維持しながらも収入を得るには絶対に必要なことであると思うのだ。そして、それこそがエコ・ツーリズムの概念なのである。観光することで、少なからず自然や動物にストレスを与えるのは間違いない。ただ、そのストレスを極力与えないように、ある程度の許容範囲を持って接することが、自然を観光資源として活用することが必要なのである。近代文明や科学は自然を破壊することによって発展してきたが、ようやく自然との共存が重要であると分かりかけてきた。しかし、それはあまりにスケールが大きすぎ、まだ個人レベルで意識されていないことも多いような気がする。

道をどんどん進むと低いブッシュが両側を覆い、雰囲気が変わった。しばらく行くと鉄骨の橋がマラ川を大きく跨いでいた。そこはもうタンザニア国境と目と鼻の先だったが、橋を渡った先は国境の少し手前でまたケニア 側に戻り、そのずっと先はキーコロックへと続いているのである。橋を渡り少し行くとヒッポプールと言うカバの見られる場所に出た。そこは車から降りても良い場所で、僕らはそこで朝食を食べることにした。流れによって削り取られた岸は崖になっていて、一部緩やかな所にはカバなどの動物が行き来して出来た轍のような窪みが丘まで続いていた。カバは皮膚が弱いため、日中は水中にいることが殆どだが、夜間には丘に上がり大量の草を食べているのである。僕らが着いた頃には太陽はもう高く昇り、カバたちは皆水中に体を沈めていた。鼻と頭だけを出している姿が見える。時折荒い息使いから発する声が聞こえた。交尾の時の声かもしれないと、ナオクニ君が言った。そこには他の観光客や 、プロのカメラマンらしいバズーカ砲のような望遠レンズを着けたカメラを三脚に乗せてカバを撮影している人もいた。ライフルを肩から下げた数名のレンジャーの姿もあった。そして、ベルベットモンキーと言う、白銀色の毛並みのニホンザルよりも一回り小さなサルが悪戯そうな顔でいた。 朝食を食べる時には彼らには十分に気をつけるようにとナオクニ君が言った。隙さえあれば食べ物を取ろうとするのである。僕らは河の岸の岩場でお弁当を食べることにした。昨日も食べたが、見た目以上に結構なボリュームがある。それで、油断が生まれてしまった。ある程度お腹一杯になった時、一匹のサルが素早く僕のランチボックスからパンを1個取って逃げたのである。その素早さには驚いた。と同時に「しまった!!」と言う後悔の念が生じた。それはパンを取られたからではなく、結果的に餌をあげてしまったと言う思いからであった。野生動物にむやみに餌を与えるべきでは無いのだ。彼らがこうして人間の食べ物を狙うのも、たぶん観光客がただ可愛いからと言うだけで与えたことによるものなのではないかと思う。僕はひどく悪いことをしてしまったような気分になってしまった。そして知識では知っていたが、あまり意識せず油断していた自分が情けなくなった。彼らにしてみれば、食物を得ると言うことはとても重要なことなのである。食べ物に対する執着心がはるかに違うのだ。取られて当然だったのかもしれない。しかし、今となっては遅すぎた。「後悔先に立たず」である。

たぶんナオクニ君とドライバーはここにヌーがいるのを知っていたのではないかと思う。僕らを焦らせてからここに連れてきたのだと思うのだ。サファリガイドたちはそうやって、粋な演出をしたりするのである。その為、観光客が分からないスワヒリ語で話したり、動物名を隠語で言ったりするそうなのだ。それはナオクニ君本人から昨晩一緒に食事をした時に聞いた話だった。観光客にも色々な人がいる。自然や動物のことをあまり理解していないのか、自分の欲求ばかり求め、動物が見られなかったりするとドライバーを替えてくれなどと言う人もいるらしい。また見るのが難しいサイやヒョウを見たいのだと言って聞かない人もいると言う。ここはサファリパークではないのであるから、動物と出会えるのは運しかないのである。それもただ単に運だけではなく、ドライバーたちは絶えず皆で情報交換をし、ゲストに喜んでもらおうと努力しているのだ。僕はそんな話を聞いて、哀しい気持ちになった。 日はもう真上にあって、僕らはロッジに戻ることにした。来た時とは別の道を数キロ戻ると、ヌーの他にシマウマの群れも混ざって広がる場所に出た。この辺りは早い時期に野焼きされたのだろう、黒土がまだ見えるとは言え、そこでは眩いばかりの緑が広がっていた。その中でヌーもシマウマも新鮮や柔らかい緑の草をのんびりと食べていた。

この日のサファリで、僕らはヌーの群れが確かにマサイマラに向かって移動しているのを確認した。そして、これからぞくぞくやって来て、マラ河を渡るのである。そのダイナミックなシーンは多くの人に知られている。個体としては地味なヌーであるが、その河渡りで有名になったのである。しかし、河渡りは何もヌーだけがするわけではない。シマウマだってするのだ。何故ヌーの河渡りばかり有名になってしまったのかと言うと、その数が半端でないことと、異常に興奮した、ある種パニックに近い状態になって河に飛び込み渡ると言った光景からだと思う。ヌーは泳ぎが得意ではなく、河を渡るのは一大決心なのである。その点シマウマは泳ぎが上手いので、ヌーのようなパニックにはならない。その大迫力のヌーの河渡りを見たいと思って来たのだが、今回は早すぎたようだった。残念ではあるが、また次回に取っておくことにしようと思った。 余談ではあるが、今年のヌーの河渡りでは多くのヌーが溺死してしまったらしい。その原因として、サファリカーが河渡りをするのを見ようと陣取ったため、ヌーが車を恐れて渡るのが難しい場所から河渡りをしたからだと言う。いくら観光客の要求であっても、もっと動物に配慮することが必要であると思う。マラは他の保護区と違い、比較的ルールが緩い。その為、動物の側まで寄って行ったり出来、とてもエキサイティングな体験が出来るのである。それだから僕もマラが大好きなのであるが、だからと言って観光客を喜ばせることばかりになってはいけないのだ。これを機に、もう一度ルールやマナーを再確認することが必要だと思う。そして、各ロッジでは観光客に対して、何らかの説明(教育と言うのは仰々しいが)をするなど、理解を深める活動も必要なのではないかと思う。もしこのままエスカレートして行けば、マサイマラの動物たちは多くのストレスを抱えることになり、自然を壊すことにも繋がって行くはずである。そうかと言って、他の国立公園のように決まったルートしか車が入れなくなるとなったら、これまでのような素晴らしい体験をするのは確実に難しくなるのは分かりきっている。今必要なのは、観光客への教育を含め、ルールとマナーをより理解し実践することなのだと思う。マラの自然があってこその観光なのである。それこそ、エコ・ツーリズムなのだ。

ジャグジーは午後5時ぐらいになって動き出した。それまで電源が切られていたのである。部屋で本を読んでいると、急に音がし始めて分かったのだ。僕はさっそくまたジャグジーに入ったのは言うまでもない。しかし、以前は昼であってもジャグジーは動いていたはずである。後で聞いてみたら、経費の問題からそうしたようだった。自家発電をしていて、しかも燃料をここまで運んで来なければならないのだから、かなりの光熱費が掛かっていると想像出来る。そう言う風な目で見ると、確かにこのロッジは色んな面で「?」が着くのも確かだった。ロッジ自体が部屋にある椅子のように、格好良くデザインされているのだが、実用性に欠ける部分があるのである。所謂、ファッションとして出来上がったもののように感じたのだ。それを遊びだと割り切ればそれで良いのかもしれないが、しかし、ここの気候や風土と言った環境をあまり良く知らずに作り上げられた感がするのだ。何度か来るとその様な部分も見えてきてしまう。セレナに泊まった体験があることも、その理由の1つであるのかもしれない。セレナ・ロッジはマラの環境に即したとても効率的なロッジであったからだ。そして、それは環境にも優しいと言うことでもある。とは言っても、このロッジの悪口を言う気はさらさらない。むしろ、このロッジのお陰で僕は大切な友人を持つことが出来、多くの素敵な体験が出来たのだから、大好きだと言って良い。ただ、エコや経営を考えるとまだまだ改善する点が多いと感じるのだ。エコ・ツーリズムの実践の場として、本当にこのロッジには期待したいのである。 僕はマラでの最後の夕食を、良き友人と共にするためにバンダを出た。風が強く吹いて、木々がざわめく音がしていた。空を見上げると、また雲が拡がり始めていたが、切れ目から美しく輝く星が見えた。

|

|

色んなハプニングもありながら、ケニアの旅はもうじき終わりを告げようとしていた。最後のサファリは、僕と同じく今日マラを離れる若い女性の二人組みと一緒になった。今朝のサファリはあまり動物の姿が見られなかった。しかし、マラの朝の美しさは僕らの心の奥深く染み込んでいた。連日の夜の雨のため、空気は湿気を帯びてしっとりと肺に優しい。朝露に濡れるブッシュの中を車はゆっくりと進んだ。朝日を背にしてインパラの群れが跳ねるように走っていった。ゾウの群れが広大な草原を進んでいる。子供たちは、その長い鼻を使って絡ませたり、相手の体に乗せたりして遊びながら僕らの前を横切って行った。ブッシュを出て川辺に向かう。これまで何度も通ったマラ河の岸辺である。今朝もヌーの渡りは期待出来なかった。対岸にヌーの群れの姿は無かったのだ。数頭のカバが 目と鼻を水面に出している姿が見えた。 サファリから戻り、帰り仕度をして、荷物を持ってレセプションに行った。帰るのだなと思うと、名残惜しい気持ちになる。帰る時は何時もそんな気分になる。もっともっと長くいたい、そんな気がするのだ。午前10時。ロッジを離れる時間となった。ナオクニ君が見送りに来てくれていた。僕は彼と固い握手を交わした。多くの言葉は要らなかった。それだけで十分だった。僕はウィリアムさんの車に乗り込み、キチュアテンボの滑走路に向かった。

遅れること約1時間、遠く青い空に白い機体が浮かんでいるのが見えた。僕らを乗せて帰るエアケニアに間違いなかった。エンジン音も聞こえてきた。いよいよマラを離れる時が近付いてきたのでる。飛行機が降り立ち、新しい観光客たちが降りてくる。入れ替わりに帰っていく客が乗り込む。ウィリアムさんと固く握手し肩を抱き合って再会を約束した。そして列の一番最後に並んだ。オフィサーはタラップの側に立って、帰って行く顧客に声を掛けていた。そんなことをするオフィサーは他のロッジにはいない。彼女の献身的な優しい気持ちがそうさせているのである。「また来ます。」と彼女に言い、タラップを上った。飛行機に乗り込み、ふと振り返ると、彼女はまだそこにいて微笑んでいた。

ナイロビに着き、荷物を受け取ってからタクシーを捜した。ナイロビ国立公園の動物孤児院に寄り、ゲートの横のレストラン「レンジャー」で食事を取ろうと思ったからだ。タクシーにはその間、荷物を預かって待っていて貰い、約2時間後に空港に行くと言う条件も付けての交渉である。コーヒー色のタクシーの運転手が僕に声を掛けてきた。僕はこちらの条件を言うと、2500シリングと言ってきた。それはちょっと高すぎると言ったら、ずっと待つのだからとそれぐらいは出してくれと言う。実際のところ、その値段は高すぎるのだが、僕はあまり交渉を続ける気持ちが無かった。早く動物孤児院に行きたかったからだ。納得は出来なかったが、了承し車に乗り込みナイロビNPに向かった。 ナイロビNPのゲート前に着いて、すぐにでも動物孤児院に行きたかったが、その前にレンジャーで食事を取ることにした。朝に果物を少し食べたくらいで、空腹だったからである。レンジャーの料理は結構美味しい。観光ツアーであると、行くのは大概「カーニボア」と言う、シマウマやワニなどの焼肉を出すレストランだ。珍しい肉を食べられるからとツアーに組み込まれているのだが、味に関してはレンジャーの方が美味しいと思う。肉以外にもパスタやサンドイッチのような軽食など色々ある。とは言え、軽食と言っても日本サイズでは勿論なく、それだけで十分お腹一杯になる量である。僕はテラス席に座り、野菜サラダとラムのニャマ・チョマを注文した。ニャマ・チョマと言うのは、直火で炙るように焼いた焼肉のことである。鉄板で焼いたステーキとは違い、野性味が感じられる。ヤギのニャマ・チョマが美味しいと聞いたが、レンジャーにはなかった。やはり、観光客相手ではない、ローカルなレストランでなければ無いのかもしれない。これも次回の楽しみに残しておくことにした。テラス席の向こうはナイロビNPの敷地で、一部遊歩道のある場所がある。そこは有料であるが、時間があったら歩きたいなと思っていた。遊歩道を歩くと色んな動物が見られるのだ。しかし、時間があまり無かったのでこれまた次の機会に取っておくことにした。 パンとバター、そして顔がすっぽり入るような大きなサラダボールに生野菜が盛られ運ばれてきた。小さくサイコロ状に切ったモッツァレラチーズがトッピングされていた。酸味の利いたドレッシングも美味しかった。しばらくして、ニャマ・チョマとフライドポテトの載ったステーキプレートと、薬味の3種類のソースが来た。ソースはバーベキューソースと、マッシュルームソース、それからピリカラのチリソースがあったが、僕は肉には塩だけ振って食べた。肉本来の美味しさが一番感じられるからである。ポテトはその3種類のソースをつけて食べた。ラムはジューシーで癖もなく美味しかった。かなりのボリュームがあったのだが、僕はそれを全て平らげていた。 食事を済ませ、動物孤児院に向かった。何故ここに来たかったかと言うと、ここにいるチーターに会うためだった。最初にここに来た時、運良くチーターに触れたことが何度も足を運ばせるきっかけになったのだ。ケニアに来る度に、どうしているか気になってしまうのだ。

そうやっているのをたまたま係員が見ていたようだった。少しの間その係員と話をしていると、後から来た飼育担当の女性が檻の中に入ったのである。そして、しばらくチーターとスキンシップを取っている様子を見ていたら、話をしていた係員も檻の中に入っていった。そして、僕を呼んでくれたのである。僕は夢でも見ているような気分だった。恐怖は全くなかった。飼育係りの 傍に大人しく横たわるチーターに近付き、その体に触れた。美しい毛並はとても柔らかく、その下の筋肉は硬く引き締まっていた。彼は僕と遊びたかったようで、腕を僕に絡ませてきた。チーターの爪が針のようにちょっと痛かったが平気だった。むしろそれが嬉しくもあった。他の猫科の動物とは違い、チーターの爪は出たままなのである。飼育係りの女性はそれを制して一旦僕を立ち上がらせた。やはり万が一何かあったら、と思ったのであろう。ちょっと残念な気がしたが、彼女のしたことは当然だった。遊びでも行き過ぎることだってあるからである。でも、チーターはただ遊びたかっただけであるのを僕は感じていた。それから また大人しく横たわる彼らを撫ぜた。本当に嬉しい時間だった。野生動物をペットと同じように見ることは大反対であるが、五感で感じることはとても素晴らしいのだ。僕はその幸運な時間を今も忘れられないでいる。その手の感触は今でもはっきりと残っているのである。 そんなことがあって、またその時の幸運を得られたらと思う気持ちもあり、僕は必ずここに寄るようになっていたのだ。しかし、今回はチーターに触るのは無理だとすぐに分かった。それと言うのも、丁度食事の最中だったからである。 他の動物たちも食事をしていた。ライオンに与える肉はさすがに大きく、食べっぷりも見事だった。動物たちの食べている姿を見るのは楽しかった。 駐車場に戻り、待っていたタクシーに乗って空港に向かった。もうすぐケニアともお別れである。空港に着き、搭乗手続きを済ませた後、2階のカフェでビールでも飲みながらフライトを待つことにした。すると、朝のサファリで一緒だった二人の女性がやってきて、一緒に話を 始めた。彼女たちにとっても、ケニアは素晴らしかったようで、それを聞いて僕も嬉しかった。「きっと、日本に帰ってからじわじわと感じてくるんだろうなぁ。」なんて言葉に、うんうんと自然に頷いていた。そして、彼女たちもまたアフリカに帰ってくるかもしれないと思った。

Asante Sana. 「ありがとう」と僕は言いたい。友人たちに、一緒に素晴らしい時間を過ごした方々に、動物や自然を育むマサイマラに、そしてアフリカに。僕は本当に大切な場所を持てたと実感する。そして、これからもずっと愛し続けていける、そう感じるのだ。 ASANTE SANA!! 終わり 11/08/2003 |

みんな元気でした。今回も素敵な楽しい旅行でした。いつもマラはその両腕を一杯に広げて僕を迎え入れてくれます。それが本当に嬉しいのです。

書き終えたら、またマラに帰りたくなってきました。 もし、この旅行記を読んでアフリカやケニア、マサイマラに行きたくなった方がいたら嬉しいですね。

WALKABOUT

【PR】

ドゥバイに着いて、乗継のためのチェックを受け出発ロビーに入った。今回はいつもよりスムーズにチェックを通過した。それと言うのも、いつもは

手荷物チェックで多くの人が引っ掛かり、長蛇の列となるからだ。特に金属探知機は過敏なぐらいに反応し、ベルトの金具はおろか、靴に金属が少しでもあるだけで感知してしまうのである。靴紐を通すリングにも反応するのだから驚きである。

それで、靴を一旦脱いで通らなけばならない人もいるのだ。それほど警戒していると言っても良いのかもしれない。此処は中東の国、遠くイラクやイスラエルでは未だに戦闘が続いているのだ。

ドゥバイに着いて、乗継のためのチェックを受け出発ロビーに入った。今回はいつもよりスムーズにチェックを通過した。それと言うのも、いつもは

手荷物チェックで多くの人が引っ掛かり、長蛇の列となるからだ。特に金属探知機は過敏なぐらいに反応し、ベルトの金具はおろか、靴に金属が少しでもあるだけで感知してしまうのである。靴紐を通すリングにも反応するのだから驚きである。

それで、靴を一旦脱いで通らなけばならない人もいるのだ。それほど警戒していると言っても良いのかもしれない。此処は中東の国、遠くイラクやイスラエルでは未だに戦闘が続いているのだ。 後から聞いて知ったことだが、緊急着陸をすると言うことは滅多にないことで、心臓病など、余程のことがない限り行わないそうである。勿論その決定は機長がするのであるが、本当に珍しいことなのだそうだ。

後から聞いて知ったことだが、緊急着陸をすると言うことは滅多にないことで、心臓病など、余程のことがない限り行わないそうである。勿論その決定は機長がするのであるが、本当に珍しいことなのだそうだ。 さて、次にしなければならないことはナイロビの宿を確保することだった。運転手にリーズナブルなホテルは無いかと聞くと、案内してくれることになった。どんな宿になるか、ちょっと不安であったが、彼は信頼出来る奴に思えたので、任せることにした。もし良くなければ、変えれば良いのである。あまり酷い所だと困るので、一応気を使ってチープではなく、リーズナブルと言う言葉を使った。

さて、次にしなければならないことはナイロビの宿を確保することだった。運転手にリーズナブルなホテルは無いかと聞くと、案内してくれることになった。どんな宿になるか、ちょっと不安であったが、彼は信頼出来る奴に思えたので、任せることにした。もし良くなければ、変えれば良いのである。あまり酷い所だと困るので、一応気を使ってチープではなく、リーズナブルと言う言葉を使った。 その時のことがきっかけとなって、ナイロビに対する意識もだいぶ変わったような気がする。サイディア・フラハの心温かな体験や、ナイロビの下町からマタトゥに乗ったことで、多くの人々は僕らと何ら変わりが無いと感じたからだ。そうとは言え、危険は確かにあるのも事実である。僕は緊張感を忘れることなく、街に出ることにした。

その時のことがきっかけとなって、ナイロビに対する意識もだいぶ変わったような気がする。サイディア・フラハの心温かな体験や、ナイロビの下町からマタトゥに乗ったことで、多くの人々は僕らと何ら変わりが無いと感じたからだ。そうとは言え、危険は確かにあるのも事実である。僕は緊張感を忘れることなく、街に出ることにした。 7時を過ぎて、朝食を取りに1階のレストランに行った。朝食はバイキング方式で、その種類や味もまずまずだった。食べた後、しばらくの間、コーヒーを飲みながら通りを行き交う人々をぼんやりと眺めた。コーヒーと言うとキリマンジャロコーヒーが有名だが、ケニアを初めアフリカ諸国ではコーヒーよりも茶を飲むことが普通である。茶は紅茶で「チャイ」と呼ばれ、たっぷりの砂糖を加えて飲むのである。それにミルクも入れることも多い。しかし、一般人はあまりコーヒーを飲むことはない。コーヒーは外貨獲得の産物であるのだ。また飲むとしてもネスカフェを代表するインスタントが殆どなのである。しかし、そのインスタントコーヒーも微妙に各国で味が違うのだ。経験上感じることは、コーヒー栽培が行われている国では、インスタントコーヒーも美味しいと言うことである。但し、あくまで僕の個人的な感想である。

7時を過ぎて、朝食を取りに1階のレストランに行った。朝食はバイキング方式で、その種類や味もまずまずだった。食べた後、しばらくの間、コーヒーを飲みながら通りを行き交う人々をぼんやりと眺めた。コーヒーと言うとキリマンジャロコーヒーが有名だが、ケニアを初めアフリカ諸国ではコーヒーよりも茶を飲むことが普通である。茶は紅茶で「チャイ」と呼ばれ、たっぷりの砂糖を加えて飲むのである。それにミルクも入れることも多い。しかし、一般人はあまりコーヒーを飲むことはない。コーヒーは外貨獲得の産物であるのだ。また飲むとしてもネスカフェを代表するインスタントが殆どなのである。しかし、そのインスタントコーヒーも微妙に各国で味が違うのだ。経験上感じることは、コーヒー栽培が行われている国では、インスタントコーヒーも美味しいと言うことである。但し、あくまで僕の個人的な感想である。 4機のプロペラを持つ白い機体のエアケニアはマサイマラに向けて飛んでいたが、マラに近付くに連れて気流が不安定になってきた。飛行機が右に左に、上に下に揺れだしたのだ。僕は平気であったが、隣に座っている白人女性はちょっと辛そうだった。大地が太陽に熱せられ急激に温度が上がり、上昇気流が発生しているのであろう。マラは高地にあるため、赤道近くであっても比較的涼しい。しかし、1日の寒暖差は大きく早朝は12

、3℃なのに、日中は27、8℃ぐらいまで上昇するのだ。

4機のプロペラを持つ白い機体のエアケニアはマサイマラに向けて飛んでいたが、マラに近付くに連れて気流が不安定になってきた。飛行機が右に左に、上に下に揺れだしたのだ。僕は平気であったが、隣に座っている白人女性はちょっと辛そうだった。大地が太陽に熱せられ急激に温度が上がり、上昇気流が発生しているのであろう。マラは高地にあるため、赤道近くであっても比較的涼しい。しかし、1日の寒暖差は大きく早朝は12

、3℃なのに、日中は27、8℃ぐらいまで上昇するのだ。 午後3時。いよいよドライブサファリに出発である。勿論ドライバーはウィリアムさんだった。彼には初めてマサイマラに来て以来、お世話になっている。彼はここマラでも他のドライバーが一目置くような大ベテランであるが、陽気でお喋りな、その愛すべきキャラクターは皆に慕われている。そして、僕の大切な友人であると共に、マラでの師であると密かに思っているのだ。

午後3時。いよいよドライブサファリに出発である。勿論ドライバーはウィリアムさんだった。彼には初めてマサイマラに来て以来、お世話になっている。彼はここマラでも他のドライバーが一目置くような大ベテランであるが、陽気でお喋りな、その愛すべきキャラクターは皆に慕われている。そして、僕の大切な友人であると共に、マラでの師であると密かに思っているのだ。 道から逸れて、黒土の中を進む。あちこちにトムソンガゼルの姿が見える。見通しの良い草丈の低い場所が好きなのだ。敵を見つけたり、逃げたりするのにも、小さな体のトムソンガゼルにはそう言った場所が最適なのだ。そして、このような場所が好きな動物は他にもいる。僕らはその動物を探して丘を登っていった。丘の頂上に1本の木が見えた。細長い実が幾つも垂れ下がっている。ソーセージツリーである。名前を聞くと美味しそうであるが、フランクフルトソーセージのような実はすかすかで食用には向かないそうである。

道から逸れて、黒土の中を進む。あちこちにトムソンガゼルの姿が見える。見通しの良い草丈の低い場所が好きなのだ。敵を見つけたり、逃げたりするのにも、小さな体のトムソンガゼルにはそう言った場所が最適なのだ。そして、このような場所が好きな動物は他にもいる。僕らはその動物を探して丘を登っていった。丘の頂上に1本の木が見えた。細長い実が幾つも垂れ下がっている。ソーセージツリーである。名前を聞くと美味しそうであるが、フランクフルトソーセージのような実はすかすかで食用には向かないそうである。 朝のサファリは昨日とメンバーが違っていた。それと言うのも、他のメンバーは皆バルーンサファリに出掛けたからだ。車の中で新たな同行者たちに挨拶をした。中にまだ小学生高学年ぐらいの女の子を連れた母子がいた。ナイロビに住んでいるのかと思ったら違った。夏休みに日本からやってきていたのだ。車には乗っていなかったが、妹もいて母子3人で来ていると言った。今日が帰る日で、疲れもあり朝のサファリには行かないつもりだったらしい。しかし、お姉ちゃんがどうしても行きたいと言うので最後のサファリに行くことにしたのだ。妹は部屋でまだ夢の中らしい。あまり小さな子供を長旅に連れ出すのは反対であるが

、その位の年齢から海外で色々なことを感じることはとてもプラスになることだろうと思う。僕は今更のように、もっと早く海外に出ていれば良かったとつくづく思うのである。お姉ちゃんは、僕の持っているカメラが自分たちのと同じであるのが嬉しかったようで、「同じだね。」と愛くるしい笑顔で何度も言った。母親は娘が言うから来たと言っていたが、いざサファリが始まると娘と同じ目になっていて、それが微笑ましかった。

朝のサファリは昨日とメンバーが違っていた。それと言うのも、他のメンバーは皆バルーンサファリに出掛けたからだ。車の中で新たな同行者たちに挨拶をした。中にまだ小学生高学年ぐらいの女の子を連れた母子がいた。ナイロビに住んでいるのかと思ったら違った。夏休みに日本からやってきていたのだ。車には乗っていなかったが、妹もいて母子3人で来ていると言った。今日が帰る日で、疲れもあり朝のサファリには行かないつもりだったらしい。しかし、お姉ちゃんがどうしても行きたいと言うので最後のサファリに行くことにしたのだ。妹は部屋でまだ夢の中らしい。あまり小さな子供を長旅に連れ出すのは反対であるが

、その位の年齢から海外で色々なことを感じることはとてもプラスになることだろうと思う。僕は今更のように、もっと早く海外に出ていれば良かったとつくづく思うのである。お姉ちゃんは、僕の持っているカメラが自分たちのと同じであるのが嬉しかったようで、「同じだね。」と愛くるしい笑顔で何度も言った。母親は娘が言うから来たと言っていたが、いざサファリが始まると娘と同じ目になっていて、それが微笑ましかった。 すっかりナイルパーチを釣る気になっていた僕であったが、

午後のサファリから帰ってきてシャワーを浴びた後、突然悪寒に襲われた。みるみる体調の異常が感じられ、熱っぽくなってきたのだ。長袖に着替えてもなんだか寒い。持って来ていた薬を飲んだが、すぐには期待するほどの効果は現れるはずがなかった。僕は自分の体調を考え、残念であるがビクトリア湖に行くのを断念した。サファリの時、ウィリアムさんに

ヴィクトリア湖の話をすると、「それは良い!!」と言ってくれたのでなおさら残念で仕方なかった。しかし1日休むのと、これから残り半分の滞在を棒に振るかもしれないことを考えると、やはり明日は1日ゆっくり休養を取った方が良いと判断したのだ。

すっかりナイルパーチを釣る気になっていた僕であったが、

午後のサファリから帰ってきてシャワーを浴びた後、突然悪寒に襲われた。みるみる体調の異常が感じられ、熱っぽくなってきたのだ。長袖に着替えてもなんだか寒い。持って来ていた薬を飲んだが、すぐには期待するほどの効果は現れるはずがなかった。僕は自分の体調を考え、残念であるがビクトリア湖に行くのを断念した。サファリの時、ウィリアムさんに

ヴィクトリア湖の話をすると、「それは良い!!」と言ってくれたのでなおさら残念で仕方なかった。しかし1日休むのと、これから残り半分の滞在を棒に振るかもしれないことを考えると、やはり明日は1日ゆっくり休養を取った方が良いと判断したのだ。

崖伝いにバブーンもここを歩いているのだろうかと考えながら道を進む。しばらく行くと崖を離れ登りになった。少し登ったところで、1羽のハゲワシが木のてっぺんに留まっているのに気付いた。「こんにちは」と何故だか声を出している僕がいた。どんどん進むと木々の間に入り日陰になった。すると、行き止まりになった。道は続いているのだが、有刺鉄線を張った扉が閉まっていたのだ。ここまでがロッジの敷地と言うわけだ。僕は少し戻って二股に分かれた別の道を進むことにした。その道は登りが続き、軽く汗をかくのが気持ちよかった。乾燥しているので、風が吹くと爽やかな涼味があるのだ。岩場を登り切ると、また鉄線があった。しかし此処では壊れていた。鉄線に沿って進むと右手にはマサイの家が見えた。ロッジのお隣さんと言うわけだ。ロッジで行われる素朴なマサイのショーもたぶんこの村から来ているのだろう。そう思いながら進んでいくと、二人のロッジのスタッフが鉄条網を直してした。倒れた支柱を新しいものに替え、新たに鉄線を釘で打ちつけていたのだ。「ジャンボー」と声をかけると、「ジャンボー」と声が帰ってきた。「修理しているんだね。」と言うと、「そうだ。」と笑って答えた。

崖伝いにバブーンもここを歩いているのだろうかと考えながら道を進む。しばらく行くと崖を離れ登りになった。少し登ったところで、1羽のハゲワシが木のてっぺんに留まっているのに気付いた。「こんにちは」と何故だか声を出している僕がいた。どんどん進むと木々の間に入り日陰になった。すると、行き止まりになった。道は続いているのだが、有刺鉄線を張った扉が閉まっていたのだ。ここまでがロッジの敷地と言うわけだ。僕は少し戻って二股に分かれた別の道を進むことにした。その道は登りが続き、軽く汗をかくのが気持ちよかった。乾燥しているので、風が吹くと爽やかな涼味があるのだ。岩場を登り切ると、また鉄線があった。しかし此処では壊れていた。鉄線に沿って進むと右手にはマサイの家が見えた。ロッジのお隣さんと言うわけだ。ロッジで行われる素朴なマサイのショーもたぶんこの村から来ているのだろう。そう思いながら進んでいくと、二人のロッジのスタッフが鉄条網を直してした。倒れた支柱を新しいものに替え、新たに鉄線を釘で打ちつけていたのだ。「ジャンボー」と声をかけると、「ジャンボー」と声が帰ってきた。「修理しているんだね。」と言うと、「そうだ。」と笑って答えた。 ロッジの手前にほんの小さな水溜りが出来ていて、そこに小さなチョウが水を飲みにやってきていた。黒地に青と黄の紋のある綺麗なチョウである。初めてマラに来た時にも見たのだが、本当に美しいのだ。

ロッジの手前にほんの小さな水溜りが出来ていて、そこに小さなチョウが水を飲みにやってきていた。黒地に青と黄の紋のある綺麗なチョウである。初めてマラに来た時にも見たのだが、本当に美しいのだ。 朝には雨は止んでいたが、空には雲が広がっていた。まだほの暗い中、ヘッド・ライトを点け朝のサファリに出発した。メンバーは同じだった。名古屋から来たと言う若い二人の女性にとっては最後のサファリだった。次第に明るくなっていく。そして稜線から太陽が紅い姿を現した。太陽と雲の間は赤とオレンジの光のグラデーションが美しく、雲は薄い紫色に染まった。マラに来る度に見る朝日はいつも神々しく、美しかった。

朝には雨は止んでいたが、空には雲が広がっていた。まだほの暗い中、ヘッド・ライトを点け朝のサファリに出発した。メンバーは同じだった。名古屋から来たと言う若い二人の女性にとっては最後のサファリだった。次第に明るくなっていく。そして稜線から太陽が紅い姿を現した。太陽と雲の間は赤とオレンジの光のグラデーションが美しく、雲は薄い紫色に染まった。マラに来る度に見る朝日はいつも神々しく、美しかった。 動物が車や人間に慣れすぎるのは良くないと思う。しかし彼等を見ると慣れと言うよりも前に、好奇心があったような気がする。それは彼等の知能の高さを示すものでもあるのではないだろうか。彼らはライオンのような強靭な力がある訳ではない。その為、ハンティングに成功しても獲物をみすみすライオンに取られてしまうなんてこともあるのだ。それで、車の近くに獲物を持って来て食べたりすることがある。これほど安全な場所はないのである。チーターも人間を利用することを考えたと言えるのでないだろうか。ライオンは別段そのようなことはしない。むしろ意図的に車や人間を無視しているような気がする。そんなことを見ても、動物の生態は本当に面白いと感じる。教科書には載っていない様々なことをフィールドでは感じられるのだ。

動物が車や人間に慣れすぎるのは良くないと思う。しかし彼等を見ると慣れと言うよりも前に、好奇心があったような気がする。それは彼等の知能の高さを示すものでもあるのではないだろうか。彼らはライオンのような強靭な力がある訳ではない。その為、ハンティングに成功しても獲物をみすみすライオンに取られてしまうなんてこともあるのだ。それで、車の近くに獲物を持って来て食べたりすることがある。これほど安全な場所はないのである。チーターも人間を利用することを考えたと言えるのでないだろうか。ライオンは別段そのようなことはしない。むしろ意図的に車や人間を無視しているような気がする。そんなことを見ても、動物の生態は本当に面白いと感じる。教科書には載っていない様々なことをフィールドでは感じられるのだ。 大型の動物と言えば、このマラにはクロサイが生息している。この一帯には1頭のメスがいて、「花子」と言う愛称で親しまれている。そして、離れた所に「太郎」と言うオスがいて、今年の初め頃、一緒にいるのが観察されていた。それを聞いて、もしかしたら花子は身ごもったのではないかと期待して来たのであるが、会えないでいた。このところずっと見たと言う報告が入ってこないので、また何処かに遠出しているのだろうとのことだった。この広いマラでサイに出会えることはラッキーだと言った方が良い。1日中探し回ったが、とうとう会えなかったなんて話も良く聞く。残念かもしれないが、動物園ではないのでそれで良いと思う。見たかったらまた来れば良いのだ。僕はまだ太郎に出会ったことがないので、花子に関して言えば、彼女はとても優しい目をしている。その大きな角の迫力に圧倒され、最初は気付かないのだが、穏やかな優しい瞳なのだ。それまで絶滅危惧種としての希少価値から見たいと思っていたのだが、それを知って以来大好きになってしまった。大きな体に似合わないぐらいに、そのつぶらな瞳は可愛いのである。もし、花子に子供が生まれたらと思うと本当に嬉しくなる。妊娠したかどうかはまだ定かではないが、実現して欲しいものである。

大型の動物と言えば、このマラにはクロサイが生息している。この一帯には1頭のメスがいて、「花子」と言う愛称で親しまれている。そして、離れた所に「太郎」と言うオスがいて、今年の初め頃、一緒にいるのが観察されていた。それを聞いて、もしかしたら花子は身ごもったのではないかと期待して来たのであるが、会えないでいた。このところずっと見たと言う報告が入ってこないので、また何処かに遠出しているのだろうとのことだった。この広いマラでサイに出会えることはラッキーだと言った方が良い。1日中探し回ったが、とうとう会えなかったなんて話も良く聞く。残念かもしれないが、動物園ではないのでそれで良いと思う。見たかったらまた来れば良いのだ。僕はまだ太郎に出会ったことがないので、花子に関して言えば、彼女はとても優しい目をしている。その大きな角の迫力に圧倒され、最初は気付かないのだが、穏やかな優しい瞳なのだ。それまで絶滅危惧種としての希少価値から見たいと思っていたのだが、それを知って以来大好きになってしまった。大きな体に似合わないぐらいに、そのつぶらな瞳は可愛いのである。もし、花子に子供が生まれたらと思うと本当に嬉しくなる。妊娠したかどうかはまだ定かではないが、実現して欲しいものである。 車はオロロロ・ゲートに向かう道とは反対に進んだ。具合の悪い時、バンダから眺めていた方向だ。2年ぶりだったが、その先も鮮明に覚えていた。マラ河に掛かる橋を渡って急斜面に入る。確かに僕が知っている道なのであるが、その様相はかなり違っていた。あちこちに岩が突き出し、荒れ放題なのである。その原因は、雨によって土砂が流れてしまったからなのである。そして、マラ河を挟んで管理区域が違っているために、河の両側で整備状況が違うことも教わった。以前のポレポレと言いながら楽しく登った坂道は、明らかに変わっていて、時間の経過を感じずにはおれなかった。

車はオロロロ・ゲートに向かう道とは反対に進んだ。具合の悪い時、バンダから眺めていた方向だ。2年ぶりだったが、その先も鮮明に覚えていた。マラ河に掛かる橋を渡って急斜面に入る。確かに僕が知っている道なのであるが、その様相はかなり違っていた。あちこちに岩が突き出し、荒れ放題なのである。その原因は、雨によって土砂が流れてしまったからなのである。そして、マラ河を挟んで管理区域が違っているために、河の両側で整備状況が違うことも教わった。以前のポレポレと言いながら楽しく登った坂道は、明らかに変わっていて、時間の経過を感じずにはおれなかった。 群れから離れ、黄金色の草原を走っていく。ゾウの家族が遠くに見えた。その手前に車が数台停まっている。その距離からゾウを見ているのではないのが分かった。僕らはそこに向かっていた。その途中で、前方の草原の上に何かの影が見えた。その影からフクロウかミミズクであると思われた。車が近付くと羽を拡げ、滑空するように飛び去って行った。車の集まっている場所に着くと、そこにはライオンのプライドがいた。それも大家族だった。ガイドによると23頭のプライドで、オスは2匹いるらしい。その1頭のオスはそのオスの子供であるらしいのだが、とっくに親離れして良い歳であるのもかかわらず、群れに残って子供の相手などもしているらしいのだ。ライオンのオスは大きくなると群れから離れるのが普通なので、とても珍しいことなのである。

群れから離れ、黄金色の草原を走っていく。ゾウの家族が遠くに見えた。その手前に車が数台停まっている。その距離からゾウを見ているのではないのが分かった。僕らはそこに向かっていた。その途中で、前方の草原の上に何かの影が見えた。その影からフクロウかミミズクであると思われた。車が近付くと羽を拡げ、滑空するように飛び去って行った。車の集まっている場所に着くと、そこにはライオンのプライドがいた。それも大家族だった。ガイドによると23頭のプライドで、オスは2匹いるらしい。その1頭のオスはそのオスの子供であるらしいのだが、とっくに親離れして良い歳であるのもかかわらず、群れに残って子供の相手などもしているらしいのだ。ライオンのオスは大きくなると群れから離れるのが普通なので、とても珍しいことなのである。 しばらく行くと、1台の車がブッシュの側に停車していた。近寄っていくと、そこには今しがた捕らえたばかりのヌーを食べているライオンがいたのだ。車を近づけるとメスライオンがヌーの巨体に齧りついていた。すると、ブッシュの影から立派なオスライオンが現れた。彼はもう食べた後だったのであろう、悠々と僕らの車の前を歩いて立ち去って行った。しかし、

僕の興味はメスライオンの方にあった。僕は身を乗り出すようにしてメスライオンの食事するのを見ることにしたのだ。食べると言う行為を見るのは生物の生物らしい一面が見えてわくわくする。特に肉食獣の食べる姿は興味深く、「生」を強烈に感じさせてくれる。勿体振った思想や意見など、その存在さえ消えてしまうぐらいに、「生きること」をストレートに感じさせてくれるのである。それは力強く、美しかった。

しばらく行くと、1台の車がブッシュの側に停車していた。近寄っていくと、そこには今しがた捕らえたばかりのヌーを食べているライオンがいたのだ。車を近づけるとメスライオンがヌーの巨体に齧りついていた。すると、ブッシュの影から立派なオスライオンが現れた。彼はもう食べた後だったのであろう、悠々と僕らの車の前を歩いて立ち去って行った。しかし、

僕の興味はメスライオンの方にあった。僕は身を乗り出すようにしてメスライオンの食事するのを見ることにしたのだ。食べると言う行為を見るのは生物の生物らしい一面が見えてわくわくする。特に肉食獣の食べる姿は興味深く、「生」を強烈に感じさせてくれる。勿体振った思想や意見など、その存在さえ消えてしまうぐらいに、「生きること」をストレートに感じさせてくれるのである。それは力強く、美しかった。 来た道を戻り、マサイ村に入った。すると多くの人たちの姿があった。何事かと思ったら、今日は市が開催される日だったのだ。毎週1回、色々な所から食料や雑貨、家財道具などが集められた小さな市が立つのである。その準備やら買いつけやらで人々が来ていていたのだ。村の出口に差し掛かると、前方に大きなタンクローリーがいた。その巨体で細い急坂を下るのは危険だと思われたが、躊躇無く進んでいく。確かに、この道以外に進む道は無いので仕方ないのかもしれないが、それは無謀にも思えた。その巨体では、細い道のでこぼこをパス出来るほど、ハンドル操作は出来ないからである。僕らはローリーが慎重に下る側を速やかにやり過ごして先に出た。急坂をガタガタ揺れながら進み、あと少し下れば橋に出ると言う所で、車が停まった。それと言うのも、坂を登ろうとする車が登れずに立ち往生していたからだ。岩と岩の間にタイヤが挟まり、抜け出せないでいるのである。それも1台ではなく、2台が道を塞ぐようにスタックしていた。1台はバンで、もう1台はピックアップトラックだったが、両方とも四駆ではないようだ。積荷は市に出す青野菜やサトウキビなどが積んであった。そこに、後ろから先ほどのローリーがやってきて停止した。よく無事で降りてきたものだと思った。とは言え、まずは前方の車である。この車が動かない限りここから抜け出せないのだ。何度目であろうか、車輪を空回りさせながらも、人力作戦で後ろから車を押すと、2台ともようやく岩を乗り越え抜け出すことが出来た。

来た道を戻り、マサイ村に入った。すると多くの人たちの姿があった。何事かと思ったら、今日は市が開催される日だったのだ。毎週1回、色々な所から食料や雑貨、家財道具などが集められた小さな市が立つのである。その準備やら買いつけやらで人々が来ていていたのだ。村の出口に差し掛かると、前方に大きなタンクローリーがいた。その巨体で細い急坂を下るのは危険だと思われたが、躊躇無く進んでいく。確かに、この道以外に進む道は無いので仕方ないのかもしれないが、それは無謀にも思えた。その巨体では、細い道のでこぼこをパス出来るほど、ハンドル操作は出来ないからである。僕らはローリーが慎重に下る側を速やかにやり過ごして先に出た。急坂をガタガタ揺れながら進み、あと少し下れば橋に出ると言う所で、車が停まった。それと言うのも、坂を登ろうとする車が登れずに立ち往生していたからだ。岩と岩の間にタイヤが挟まり、抜け出せないでいるのである。それも1台ではなく、2台が道を塞ぐようにスタックしていた。1台はバンで、もう1台はピックアップトラックだったが、両方とも四駆ではないようだ。積荷は市に出す青野菜やサトウキビなどが積んであった。そこに、後ろから先ほどのローリーがやってきて停止した。よく無事で降りてきたものだと思った。とは言え、まずは前方の車である。この車が動かない限りここから抜け出せないのだ。何度目であろうか、車輪を空回りさせながらも、人力作戦で後ろから車を押すと、2台ともようやく岩を乗り越え抜け出すことが出来た。 セレナの飛行場の方向に道を曲がり、前にチーターを見たソーセージツリーへ車は向かった。そこにはチーターの親子が首だけ立てて横になっていた。人間がそんな格好をしたら辛いのであるが、チーターにとっては楽なのである。それはやはり骨格の違いに他ならない。また、その格好は横になっていながら周囲を見渡せると言った姿勢でもあるのだ。それに引き換え、ライオンの寝姿と言うのはまさにリラックス状態そのものと言う感じがする。全く無防備と言って良いぐらいなのである。彼らを襲うものなど無いと言った、まさに王者の貫禄と言ったものなのかもしれない。しかし、その格好は笑ってしまうぐらいにだらしなく、微笑ましいのである。女の子のライオンが仰向けになって足を広げて寝ているのを見ると、ちょっと恥ずかしくなってしまうほどであるのだ。その姿を見る限り、力強い肉食獣よりも大きな猫と言った感じで、愛らしいのである。

セレナの飛行場の方向に道を曲がり、前にチーターを見たソーセージツリーへ車は向かった。そこにはチーターの親子が首だけ立てて横になっていた。人間がそんな格好をしたら辛いのであるが、チーターにとっては楽なのである。それはやはり骨格の違いに他ならない。また、その格好は横になっていながら周囲を見渡せると言った姿勢でもあるのだ。それに引き換え、ライオンの寝姿と言うのはまさにリラックス状態そのものと言う感じがする。全く無防備と言って良いぐらいなのである。彼らを襲うものなど無いと言った、まさに王者の貫禄と言ったものなのかもしれない。しかし、その格好は笑ってしまうぐらいにだらしなく、微笑ましいのである。女の子のライオンが仰向けになって足を広げて寝ているのを見ると、ちょっと恥ずかしくなってしまうほどであるのだ。その姿を見る限り、力強い肉食獣よりも大きな猫と言った感じで、愛らしいのである。 車は軽快に広い道を進んでいった。この道は前に通ったことがあった。元日の朝、僕はここを車で走っていたのだ。その時は霧がサバンナを覆っていた。しっとりとした湿気が心地よかった。遠くで2匹の動物が長い草丈の草原を跳ねるように走っていくのが見えた。フォックスだろうとドライバーが言った。僕の目はかなりマサイの目に近付いていた。日本で視力の検査をすると、

車は軽快に広い道を進んでいった。この道は前に通ったことがあった。元日の朝、僕はここを車で走っていたのだ。その時は霧がサバンナを覆っていた。しっとりとした湿気が心地よかった。遠くで2匹の動物が長い草丈の草原を跳ねるように走っていくのが見えた。フォックスだろうとドライバーが言った。僕の目はかなりマサイの目に近付いていた。日本で視力の検査をすると、 再び車に乗り込み、来た道を戻る。橋を渡って少し進んでから本道から外れ脇の小道に入った。道は丘をぐるりと回るように続いている。ここも以前に来たことがあった。その時は緑一杯の草原で、小さな白い花弁のホワイトティッシュフラワーが散らばるように草原に咲いていた。そして、国境の手前でとても美しいチーターと出会ったのだ。単独でいて、タンザニアから来たのだろうとセレナのドライバーのジョンが言ったのを覚えている。セレナからこの辺りまではマラ・トライアングルと言われ草原が続いている。そして、タンザニア国境と接しており、その先はセレンゲティである。僕らの車は確実に国境に向かっているのが分かった。季節が違うので草原は黄色の長い枯れ草に覆われていた。緑一面の美しさには敵わないが、それもまた美しい。しかし、丘を登った先は既に野火が放たれ台地はすっかり焼け焦げて真っ黒な地面が広がっていた。その中にまだ小さな緑色の新芽が無数に出ていた。最近降り始めた雨で、一斉に芽を出したのだろう。マラの植物の成長速度はとても速いので、1ヶ月後には緑一面の大地になっているだろうと思われた。トピやトムソンガゼルの姿はまばらに見えるがヌーの姿は見えなかった。

再び車に乗り込み、来た道を戻る。橋を渡って少し進んでから本道から外れ脇の小道に入った。道は丘をぐるりと回るように続いている。ここも以前に来たことがあった。その時は緑一杯の草原で、小さな白い花弁のホワイトティッシュフラワーが散らばるように草原に咲いていた。そして、国境の手前でとても美しいチーターと出会ったのだ。単独でいて、タンザニアから来たのだろうとセレナのドライバーのジョンが言ったのを覚えている。セレナからこの辺りまではマラ・トライアングルと言われ草原が続いている。そして、タンザニア国境と接しており、その先はセレンゲティである。僕らの車は確実に国境に向かっているのが分かった。季節が違うので草原は黄色の長い枯れ草に覆われていた。緑一面の美しさには敵わないが、それもまた美しい。しかし、丘を登った先は既に野火が放たれ台地はすっかり焼け焦げて真っ黒な地面が広がっていた。その中にまだ小さな緑色の新芽が無数に出ていた。最近降り始めた雨で、一斉に芽を出したのだろう。マラの植物の成長速度はとても速いので、1ヶ月後には緑一面の大地になっているだろうと思われた。トピやトムソンガゼルの姿はまばらに見えるがヌーの姿は見えなかった。 遠く白い道標のような物が見え、そこに向かって車は進んだ。それはコンクリートを固めて出来た130cmほどの高さの三角柱だった。僕らは車から降り、その物体を確認する。白く塗られたその物体の上には三角形の頂点から対辺に向かって線が引かれ、その一方に“K”、もう一方に“T”と刻まれてあった。つまり此処が国境線なのである。Kがケニア側であり、Tがタンザニア側なのである。そして、引かれた線の先を良く見ると、遠くに白く同じような物が立っているのが小さく見えた。それらが、点々と草原の中に続き国境を表しているのである。タンザニア側に入ると不法侵入だなんて言って笑った。ナオクニ君は年季の入ったニコンの双眼鏡を持ち出し、遠く草の生える一帯を見ていた。そして、ヌーの群れがいるのを発見した。それは肉眼では黒い点がいくつも拡がっているようにしか見えない。しかし、確実にマサイマラに向かって来ているのだ。僕らはそれを確認すると出発した。しばらく行くと焼け焦げた大地は切れて短い草の生える黄色の草原に出た。

そして丘を越えると、そこには何万頭ものヌーの大群がいたのだ。それは一種の感動だった。確かに遠くセレンゲッティからやって来ているのだ。ふとなだらかに続く丘の方を見ると、ヌーの列がカーブを描きながら丘を越えて続いているのが見えた。それはまるで蟻の行列のようだった。僕は延々と続くヌーの隊列を見るのが好きだ。

広いサバンナの中をヌーの長く連なった列が進む光景は、まさに広大な大自然を感じさせるものだからだ。車のエンジンを止め、僕らはしばらくヌーを観察することにした。

遠く白い道標のような物が見え、そこに向かって車は進んだ。それはコンクリートを固めて出来た130cmほどの高さの三角柱だった。僕らは車から降り、その物体を確認する。白く塗られたその物体の上には三角形の頂点から対辺に向かって線が引かれ、その一方に“K”、もう一方に“T”と刻まれてあった。つまり此処が国境線なのである。Kがケニア側であり、Tがタンザニア側なのである。そして、引かれた線の先を良く見ると、遠くに白く同じような物が立っているのが小さく見えた。それらが、点々と草原の中に続き国境を表しているのである。タンザニア側に入ると不法侵入だなんて言って笑った。ナオクニ君は年季の入ったニコンの双眼鏡を持ち出し、遠く草の生える一帯を見ていた。そして、ヌーの群れがいるのを発見した。それは肉眼では黒い点がいくつも拡がっているようにしか見えない。しかし、確実にマサイマラに向かって来ているのだ。僕らはそれを確認すると出発した。しばらく行くと焼け焦げた大地は切れて短い草の生える黄色の草原に出た。

そして丘を越えると、そこには何万頭ものヌーの大群がいたのだ。それは一種の感動だった。確かに遠くセレンゲッティからやって来ているのだ。ふとなだらかに続く丘の方を見ると、ヌーの列がカーブを描きながら丘を越えて続いているのが見えた。それはまるで蟻の行列のようだった。僕は延々と続くヌーの隊列を見るのが好きだ。

広いサバンナの中をヌーの長く連なった列が進む光景は、まさに広大な大自然を感じさせるものだからだ。車のエンジンを止め、僕らはしばらくヌーを観察することにした。 車を進めていると、前方にヘビクイワシがいた。白い羽と腹部が黒く、そのスマートな体形からすぐに分かる。頭には飾り羽があって、それが羽ペンを連想させ、また歩く姿がハイヒールを履いるようにも見え、英名ではセクレタリー(秘書)バードと言うのである。この鳥は1科1種で動物学的に見て大変珍しい鳥なのである。とは言え、マサイマラでは良く見られる鳥でもある。この鳥はいつも地面を歩いていて、あまり飛ぶ姿を見かけない。しかし、その時は違ったのである。車が近付くと白く長い翼を拡げ、走りだした。そしてふわりと浮かんで低く飛んだ。飛距離としては10数メートルぐらいであったが、翼を広げ飛ぶ姿を見たのは始めてだった。その姿もなかなか美しかった。

車を進めていると、前方にヘビクイワシがいた。白い羽と腹部が黒く、そのスマートな体形からすぐに分かる。頭には飾り羽があって、それが羽ペンを連想させ、また歩く姿がハイヒールを履いるようにも見え、英名ではセクレタリー(秘書)バードと言うのである。この鳥は1科1種で動物学的に見て大変珍しい鳥なのである。とは言え、マサイマラでは良く見られる鳥でもある。この鳥はいつも地面を歩いていて、あまり飛ぶ姿を見かけない。しかし、その時は違ったのである。車が近付くと白く長い翼を拡げ、走りだした。そしてふわりと浮かんで低く飛んだ。飛距離としては10数メートルぐらいであったが、翼を広げ飛ぶ姿を見たのは始めてだった。その姿もなかなか美しかった。 ロッジに戻ると、僕のバンダはデラックスタイプからスィートに変更となっていた。1泊だけ、スィートに泊まると言う贅沢をしたのである。その様な要望も出来るので、予約する際はリクエストしてみるのも良い。スィートはさすがに広く、僕一人では勿体無いぐらいである。素朴で可愛らしいデザインの椅子が置かれてあ

り、座った感じは悪くなかった。しかし、長時間座るには適していなく、やはりデザイン重視の飾り的な家具と言ったところである。屋外にはジャグジーがあって、サバンナを眺めながら、ゆったりとした気分でお湯に浸かれるのだ。なんと言っても、これが目当てだったのである。僕はさっそくジャグジーに入ることにした。水着に着替え、木製の蓋を取り外し中に入る。

温かな湯が気持ちよい。デラックスはシャワーしかないので、お湯に肩まで浸かるのはやはり嬉しい。そう思うと僕もまた日本人なのだなぁと思ってしまう。それから、泡の水流を作ろうとジャグジーのボタンを押した。しかし、動かない。泡どころか水流も発生しないのだ。故障しているのかなと思ったが、このまま湯の中に浸かり真昼の太陽と、乾いた涼しい風を感じながらサバンナを眺めることにした。

ロッジに戻ると、僕のバンダはデラックスタイプからスィートに変更となっていた。1泊だけ、スィートに泊まると言う贅沢をしたのである。その様な要望も出来るので、予約する際はリクエストしてみるのも良い。スィートはさすがに広く、僕一人では勿体無いぐらいである。素朴で可愛らしいデザインの椅子が置かれてあ

り、座った感じは悪くなかった。しかし、長時間座るには適していなく、やはりデザイン重視の飾り的な家具と言ったところである。屋外にはジャグジーがあって、サバンナを眺めながら、ゆったりとした気分でお湯に浸かれるのだ。なんと言っても、これが目当てだったのである。僕はさっそくジャグジーに入ることにした。水着に着替え、木製の蓋を取り外し中に入る。

温かな湯が気持ちよい。デラックスはシャワーしかないので、お湯に肩まで浸かるのはやはり嬉しい。そう思うと僕もまた日本人なのだなぁと思ってしまう。それから、泡の水流を作ろうとジャグジーのボタンを押した。しかし、動かない。泡どころか水流も発生しないのだ。故障しているのかなと思ったが、このまま湯の中に浸かり真昼の太陽と、乾いた涼しい風を感じながらサバンナを眺めることにした。 飛行機の到着は遅れていた。毎度のことなので、別段気にならなかった。むしろ、見送り兼出迎えに来ているオフィサーの女性と一緒にいる時間が嬉しかった。彼女は穏やかなとても優しい印象を受けるが、芯のしっかりした女性のように思う。単身マサイマラに来ようと思ったのだから、生半可な気持ちでは出来ない話だ。彼女の素敵な所は、ちょっとした心配りや気遣いと言った所にも現れる。相手を思いやる日本古来の美しい気配りが感じられるのだ。そして、そのことが彼女の育ちの良さ、品の良さを感じさせた。僕は彼女の笑顔が好きだ。マラが大好きだと言う彼女の瞳はとても素敵な輝きを放っていた。

飛行機の到着は遅れていた。毎度のことなので、別段気にならなかった。むしろ、見送り兼出迎えに来ているオフィサーの女性と一緒にいる時間が嬉しかった。彼女は穏やかなとても優しい印象を受けるが、芯のしっかりした女性のように思う。単身マサイマラに来ようと思ったのだから、生半可な気持ちでは出来ない話だ。彼女の素敵な所は、ちょっとした心配りや気遣いと言った所にも現れる。相手を思いやる日本古来の美しい気配りが感じられるのだ。そして、そのことが彼女の育ちの良さ、品の良さを感じさせた。僕は彼女の笑顔が好きだ。マラが大好きだと言う彼女の瞳はとても素敵な輝きを放っていた。 何故チーターに触れることが出来たのかと言うと、それは幸運と言うこと意外になかった。その時僕はチーターの檻の前で何十分も過ごしていた。それは、ただ見ていただけでなく、何となくコミュニケーションを取るような感じだった。僕は彼らに対して、チーターの母親が子供を呼ぶ時の声を真似して声を発すると、彼らも僕に興味を持ってくれたようだったのだ。僕のすぐ側に来てくれ、横たわったのだ。初め、それは偶然かと思っていた。チーターを見ていると、他の見物客が増えて近寄ってきた。子供たちもいたので独占しては悪いと思い、その場を離れることにした。そして、チーターとは離れた柵の側に行って彼らを見ることにしたのだ。少しして、もう一度彼らを呼んでみた。すると体を起こし、また僕の側まで来てくれたのだ。

何故チーターに触れることが出来たのかと言うと、それは幸運と言うこと意外になかった。その時僕はチーターの檻の前で何十分も過ごしていた。それは、ただ見ていただけでなく、何となくコミュニケーションを取るような感じだった。僕は彼らに対して、チーターの母親が子供を呼ぶ時の声を真似して声を発すると、彼らも僕に興味を持ってくれたようだったのだ。僕のすぐ側に来てくれ、横たわったのだ。初め、それは偶然かと思っていた。チーターを見ていると、他の見物客が増えて近寄ってきた。子供たちもいたので独占しては悪いと思い、その場を離れることにした。そして、チーターとは離れた柵の側に行って彼らを見ることにしたのだ。少しして、もう一度彼らを呼んでみた。すると体を起こし、また僕の側まで来てくれたのだ。